【要注意!】5歳児の絵に隠されたサインとは?

〜子どもの心の声に耳を傾けよう〜

5歳児の絵は、子どもたちの豊かな想像力や表現力を育む大切な手段です。しかし、中には意外と知られてない注意が必要なサインが隠されていることも。

今回の記事では、5歳児の絵に見られる代表的な3つのサインと、その背景にある子どもたちの心理について解説します。

注意が必要な「子ども絵」3つのタイプ

保育園に講演講座でお伺いしたときに、

問題がある絵、注意が必要な絵の見分け方と、対処法をお伝えします

塗りつぶし、なかなか絵を描かない、絵の嫌いな子どもがいるなどの相談が多く寄せられます。

・塗りつぶしの多い絵

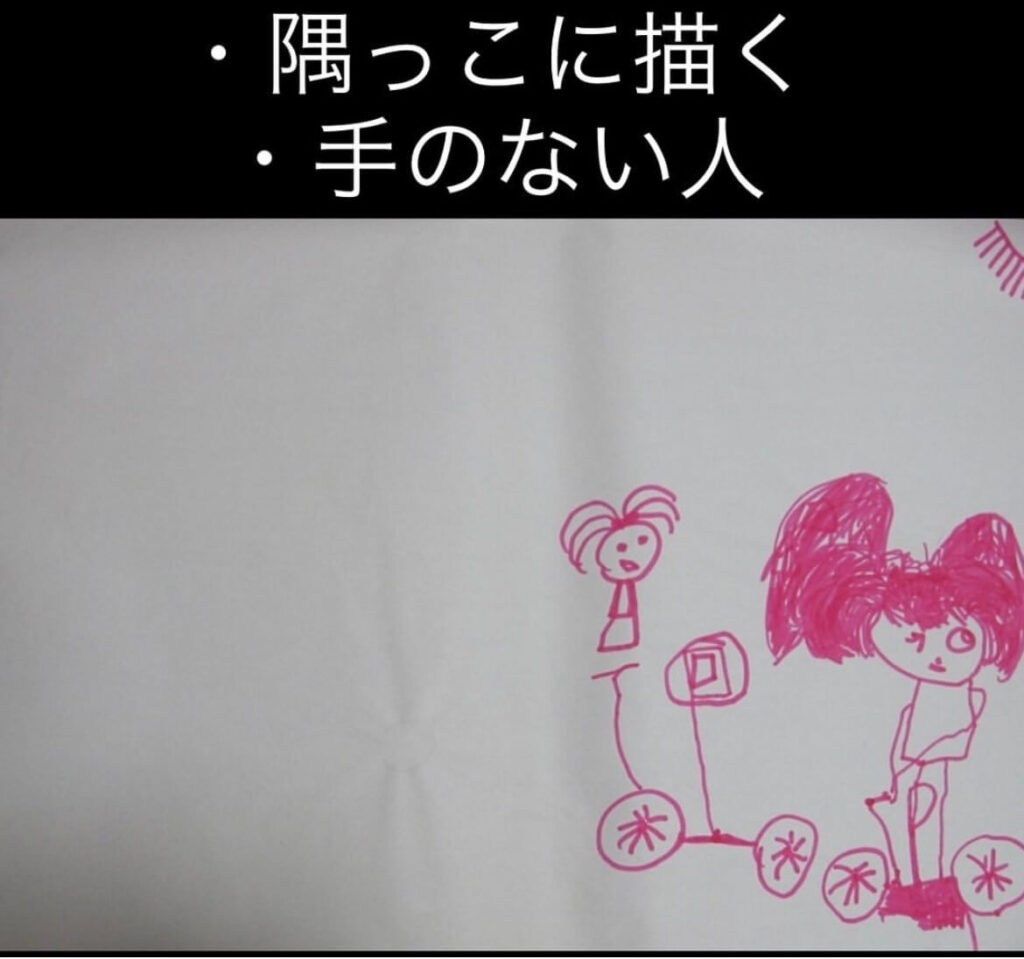

・手のない絵、隅っこに描く

子どもの心の状態や、身体の状態は 描画表現によって表されます。

保育士さんは絵からのメッセージを読み取って、

生活体験やいろいろな経験を積み重ねられるように

保育を組み立てていることでしょう。

描画活動を生活の一部にしていくことによって、 子ども理解が深まります。

注意が必要な絵の方法と対処についてはもっと詳しく

YouTube動画でお伝えしています。ぜひご覧ください

絵を聴く描画活動を取り入れてみたい方はこちら↓

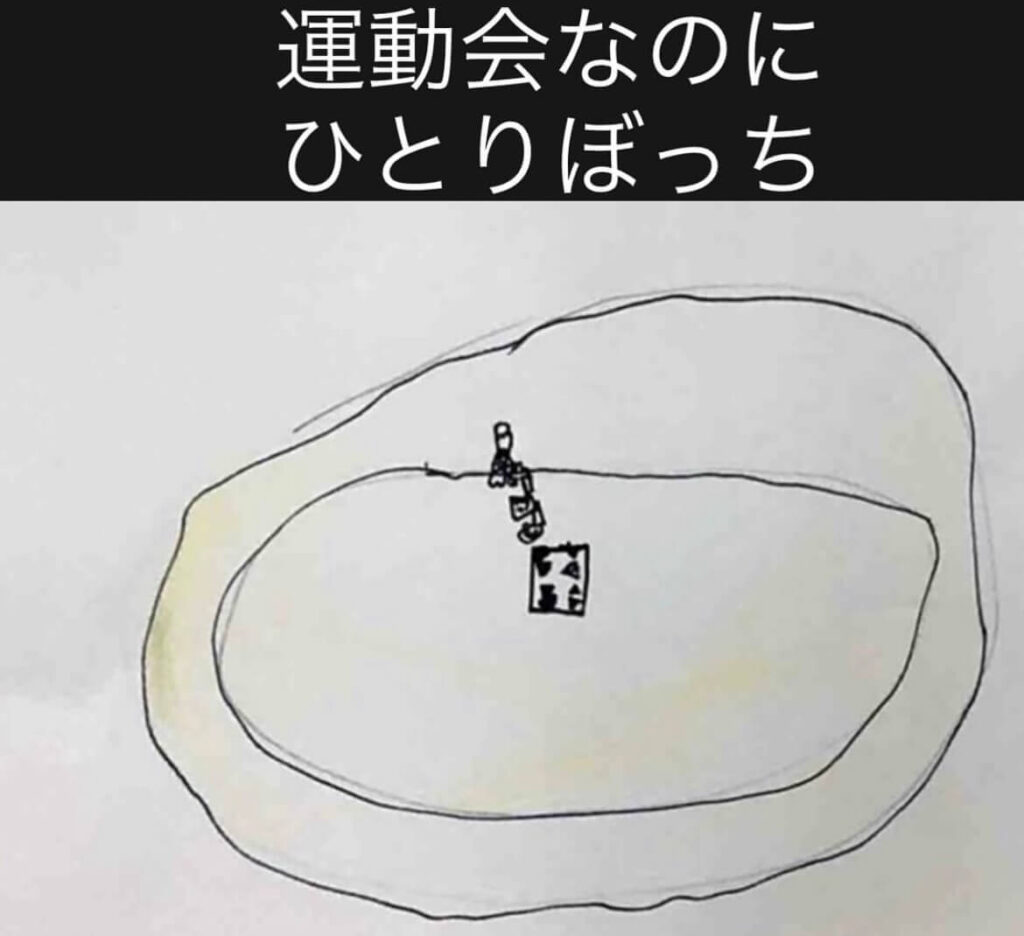

1.運動会なのに一人ぼっち?孤独を感じているサイン

運動会は、子どもたちが友達と協力し、喜びを分かち合う楽しいイベントです。しかし、絵の中で一人ぼっちで描かれている場合、子どもが孤独を感じている可能性があります。

なぜ一人ぼっちの絵を描くの?

.集団行動が苦手

.注目されたくない

このような場合、無理に集団行動を促すのではなく、子どもの気持ちに寄り添い、話を聞いてあげることが大切です。

保育士・ママができること

- 絵について優しく質問し、子どもの気持ちを引き出す

- 友達との関わりをサポートする

- 個性を尊重し、安心感を与える

また、まわりがみえてない場合や、協調性が育ってない可能性があります。

・ 友達との関係はうまくいっているのかな?

・先生の存在は心の中にあるのかな?信頼関係を築けているかな?

・心の中に友達がいない場合、仲間づくりどうすればいいのか考えていきましょう。

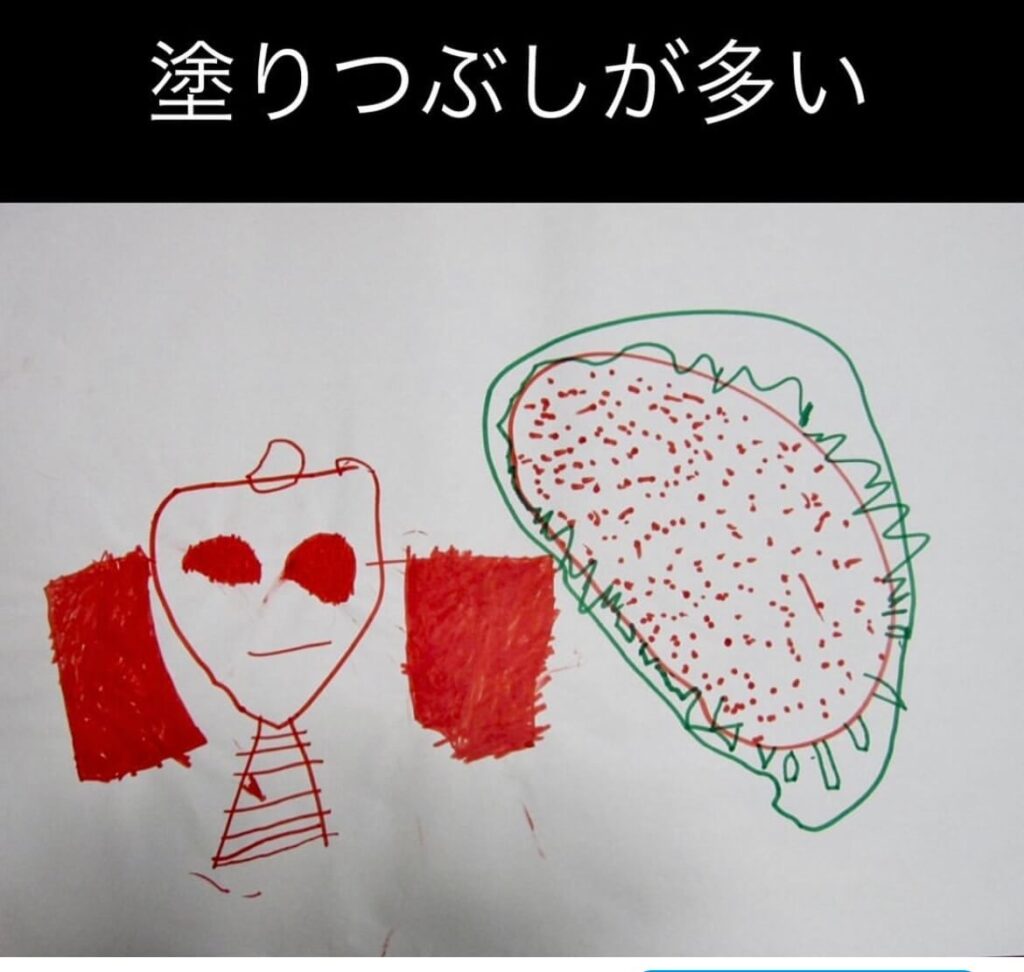

2. 絵の具の塗りつぶしが多い?不安定な気持ちの表れ

絵の具の塗りつぶしは、子どもが不安やストレスを感じているサインかもしれません。5歳に限らず特に、2歳頃によく見られるぐるぐる塗りが広がらず、塗りつぶしが多い場合は注意が必要です。

なぜ塗りつぶしが多いの?

- 伝えられない思いがある

- 環境の変化に戸惑っている

- 心を閉ざしている

このような場合、子どもの気持ちを受け止め、安心できる環境を提供することが大切です。

保育士・ママができること

好きな遊びや活動を取り入れ、心からの笑顔を引き出す

スキンシップを図り、安心感を与える

意外と知らないポイント

・自信がない子どもさん

・知らない人と絵を描いた時、

・気持ちがのらないネガティブな状態の時

にあらわれます。

母親の妊娠など、状況の変化に戸惑っている子どもさんにあらわれることもあります。

しかし、気持ちに寄り添って聴いてやることで、安心して描き始めたり、

描いてスッキリしたりすることもあるので、前向きに対応しましょう

絵には、心をスッキリさせる浄化作用もあることから「心のゴミ箱」と言われるそうです。

私にはどんな絵も「宝箱」です。

3. 手のない人や隅っこに描く?自信のなさや過保護のサイン

絵に手がない場合、子どもが自信を失っていたり、過保護な環境で育っている可能性があります。また、隅っこに小さく描く場合も、自己肯定感が低いことが考えられます。

なぜ手がない人や隅っこに描くの?

・自分で何かをする機会が少ない

・評価されたくない

このような場合、成功体験を積み重ね、自己肯定感を高めるサポートが必要です。

保育士・ママができること

・子どもが自分でできることを増やし、達成感を味わわせる

・子どもの良いところを見つけ、言葉で伝える

子どもの絵は心のメッセージ

子どもの絵は、言葉で表現できない気持ちを映し出す鏡です。今回紹介した3つのサインは、あくまでも一例ですが、子どもの心の声に耳を傾けるヒントになるでしょう。

大切なのは、絵を通して子どもとコミュニケーションを図り、心の成長をサポートすることです。

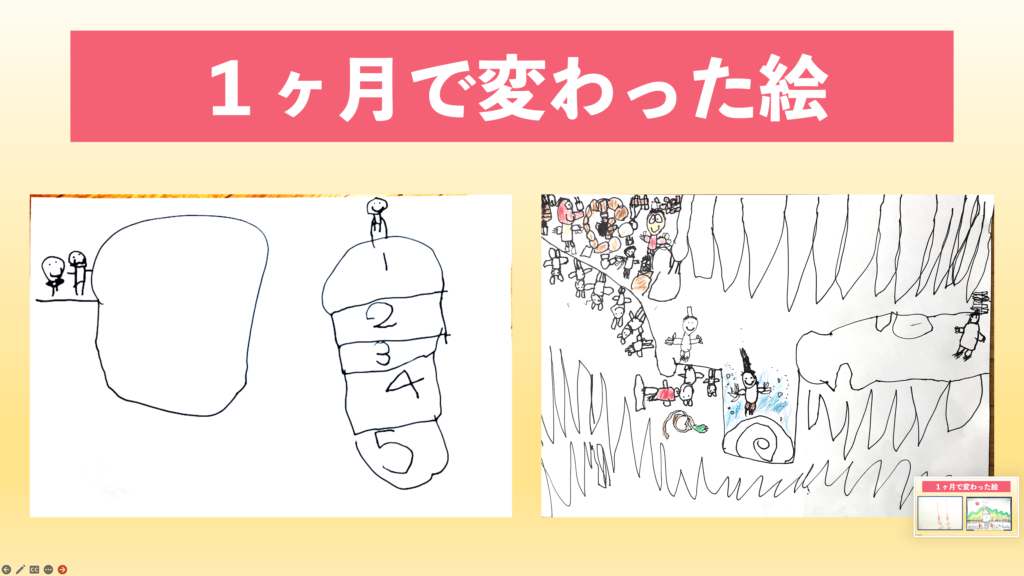

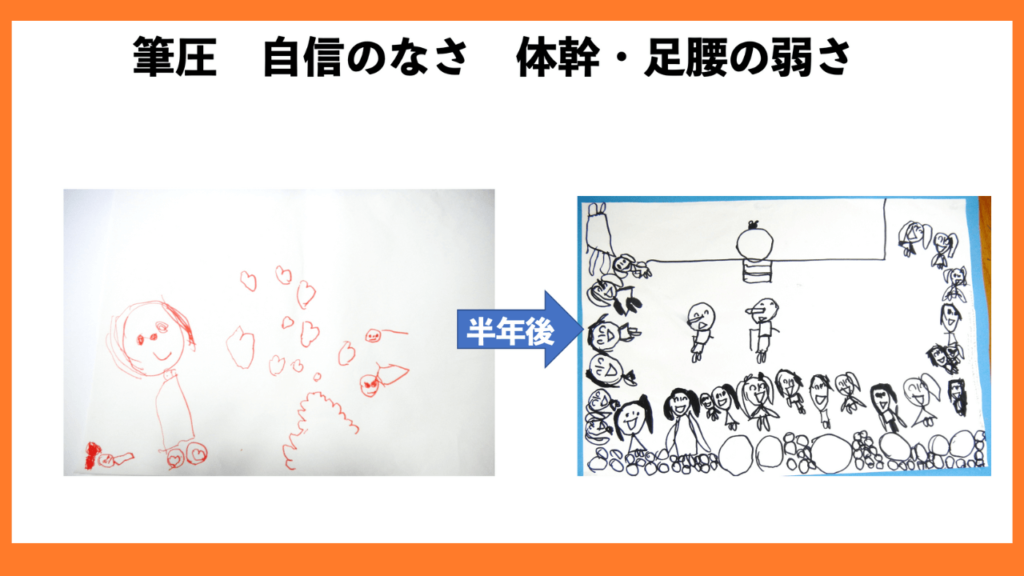

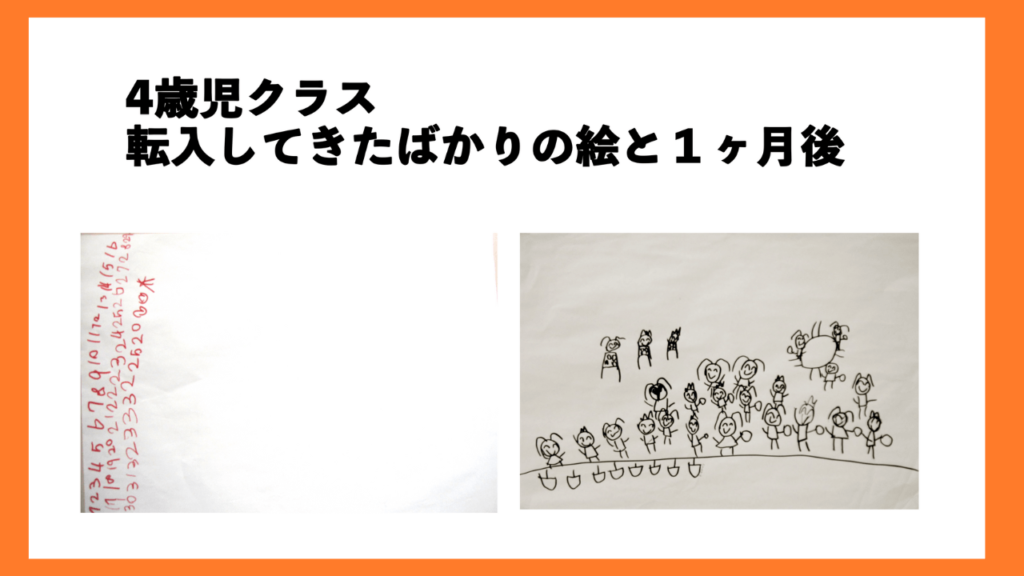

心通わせ、健やかな成長を育めばこんなに変わる

友だちや先生と楽しい体験を積み重ねると

すぐに変わっていきますので、大人がメッセージを受け取ってやることが大切です

詳しくは、「改訂版絵を聴く保育〜非認知能力を培うダイアロジカルドローイングをお読みください。

>>>お絵描き用意はOKシート、ことばがけ表、絵の聴き方チェックシートがおすすめです。

まとめ

・塗りつぶしの多い絵

・手のない絵、隅っこに描く

注意が必要な子どもの心配な絵があられたとしても、

保育士との信頼関係があり豊かな生活があれば、

どんどん絵は変わってきます。

絵が変わっていくということは、

子どもの心や体が発達して豊かになっていたということでもあります。

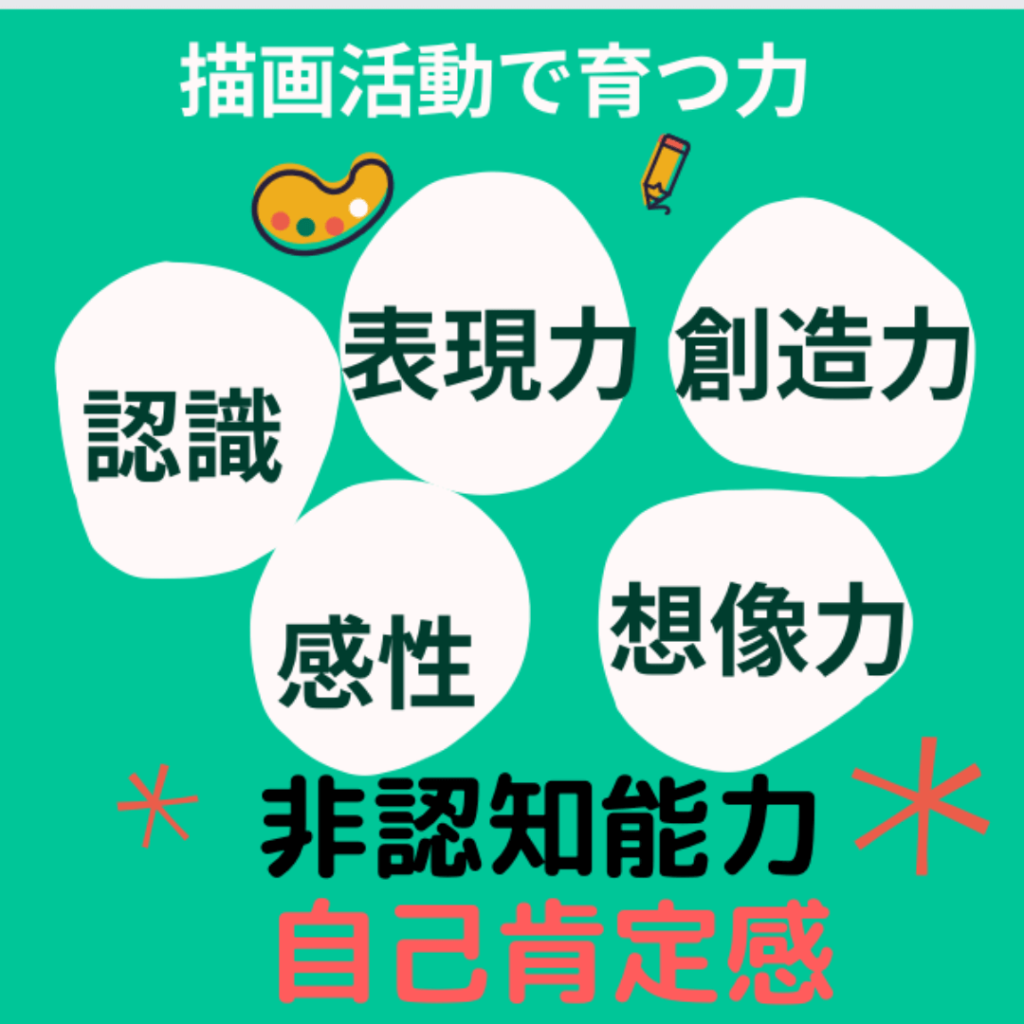

また、描画活動には非認知能力が育つ力があると言われています。

さらに、職員全員で学びあうと、驚くほど早く変化します。

保育士・ママへ

- 子どもの絵を注意深く観察し、変化に気づく

- 絵について質問し、子どもの気持ちを引き出す

- 子どもの成長を認め、褒める

注意ポイント

- 5歳児の絵には、子どもの心理状態が表れる

- 一人ぼっち、塗りつぶし、手がないなどのサインに注意

- 子どもの気持ちに寄り添い、成長をサポートしよう

子どもたちの絵を通して、より深く心を理解しましょう。

研修をお考えの方はこちらをご覧ください👇

子どもの絵を 子どもからのメッセージだと受け止めて、

ワクワクドキドキする生活や遊び、

いろいろな体験を積み重ねることで

子どもたちはどんどん成長していきます。

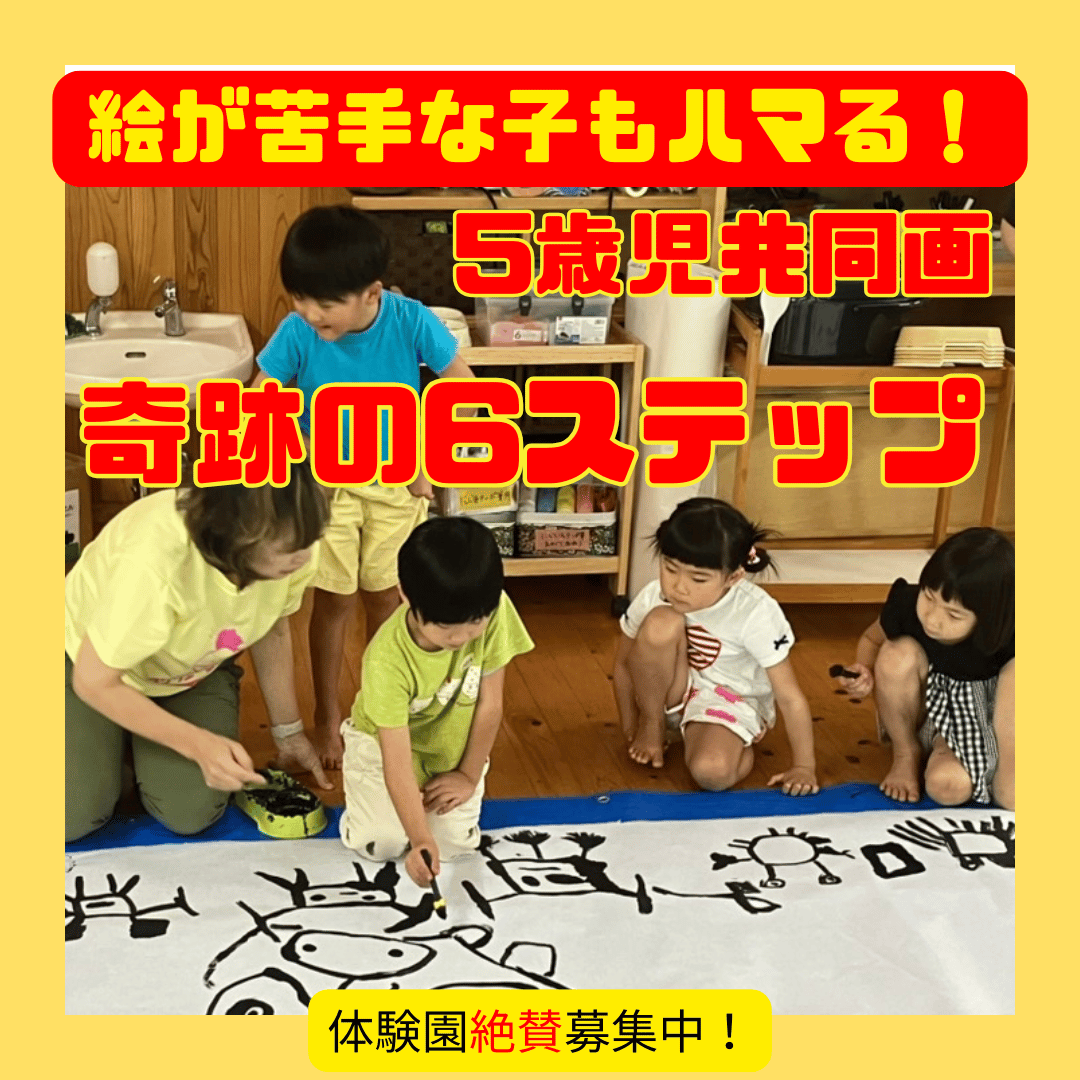

ある保育園の園長先生は

絵を聴くと魔法がかかったようだ!

と、たんぽ筆アートのワークショップで

子どもたちがどんどん描き出すことから

絵が嫌いな子なんて、もともといないんですね

と言ってくれました。

質問は、LINE登録ですぐにお応えできます

お気軽にどうぞ!オンラインサロンも無料です。

子どもの絵と発達丸わかりシートプレゼント中!

.png)