絵を聴く保育とは?子どもの心を読み解くコツ

子どもたちの絵は単なる線や色の集まりではありません。

それは、彼らの内面世界を映し出す鏡であり、言葉にできない思いや感情を表現するための大切なコミュニケーション手段なのです。

「絵を聴く保育」とは、子どもの描いた絵を通して、その心の声に耳を傾け、発達段階や内面を理解する保育アプローチです。

絵が語る子どもの心と発達

子どもの描く絵には、その子の心理状態や発達段階が如実に表れます。たとえば、2歳児クラスのJくんの例を見てみましょう。彼は運動能力が高く、何にでも挑戦するエネルギッシュな男の子でした。お絵描きも大好きで、紙からはみ出るほどの大きなぐるぐる丸を描いていましたが、3歳になっても丸が閉じることはありませんでした。

ある日、クラスで「桃太郎ごっこ」を楽しんだ後、Jくんは突然「お絵描きする!」と言い出し、ペンを持って勢いよく描き始めました。そして「もも先生のきびだんご!」と言いながら、初めて閉じた丸を描いたのです。これは単なる偶然ではなく、Jくんの内面的な成長と、イメージを形にする能力の発達を示す重要な瞬間でした。

.jpeg)

この「丸が閉じる瞬間」は、子どもの描画発達における重要な節目であり、「表現の幕開け」と呼ばれています。点や線だけだった描画から、形を意識した表現へと移行する大切な一歩なのです。

発達の道筋は皆同じ

絵の発達の道筋は、障害のあるなしに関わらず同じです。絵を描くことができれば、どの発達段階にいるかを読み取ることができ、子どもの認知発達や運動機能の発達状況を理解する手がかりになります。

実際、一般的な知能検査が受けられない子どもでも、絵を描くことができれば発達状況を把握することが可能です。その数値も参考にしながら、子どもの困りごとがどこにあるのかを読み取ることができるのです。

しかし現状では、多くの保育現場で、絵の持つこのような可能性が十分に活かされていません。

* 「絵が描けなくても問題ない」

* 「描きたがらないのは遺伝のせい」

という認識から、描画表現を後回しにして、子どもの絵の発達の遅れを気にしながらも、具体的な対応策を見いだせずに日々悩んでいる保育者も少なくありません。

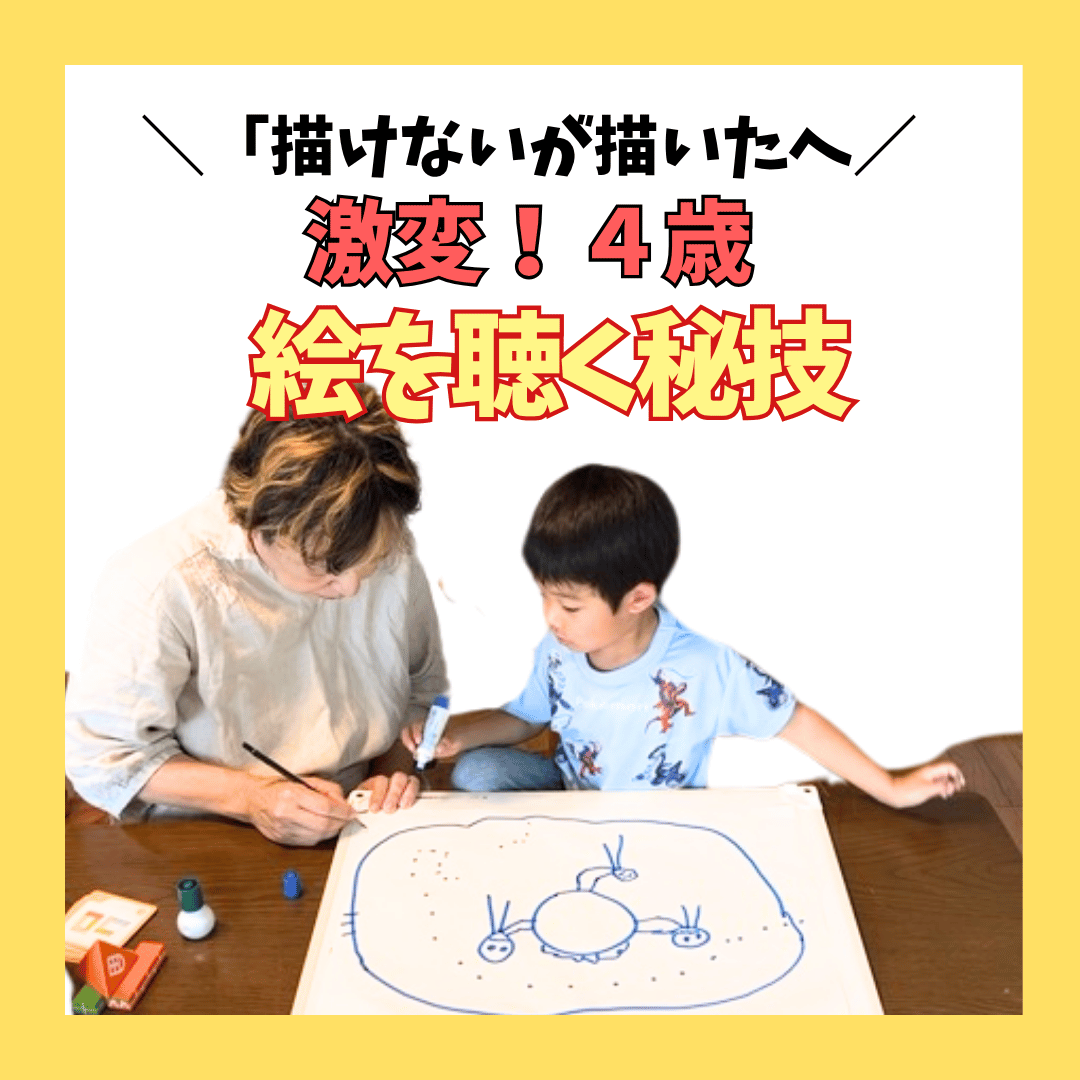

ダイアロジカルドローイングという対話法

「絵を聴く保育」の核心となるのが「ダイアロジカルドローイング」(対話しながら描く)という描画方法です。これは単に子どもに絵を描かせるだけでなく、描いている時や描き終わった後に対話を行い、子どもの内面を理解する取り組みです。

ダイアロジカルドローイングの特徴

- 子どもが絵を描いている時や描き終わった後に、保育者が寄り添って対話をします

- 一色のマーカーなどを使い(線描画)、画面の隅にえんぴつで記録します

- 「どんなお話?」などと対話することで、子どもの内面が見えてきます

- 上手に描くことを求めず、子どもの表現をそのまま受け止めます

- 描きながらの対話を通じて、新しいイメージが広がっていきます

- 勇気づけたり、褒めたり、すごいと驚嘆することで意欲が湧きます

「絵は作品」から「絵はお話」へ

従来の保育では、絵を「上手に描くもの」「きれいな作品にするもの」と捉え、評価や比較の対象としてきました。しかし「絵を聴く保育」では、絵を「子どもの内面を表現するお話」として捉え直します。

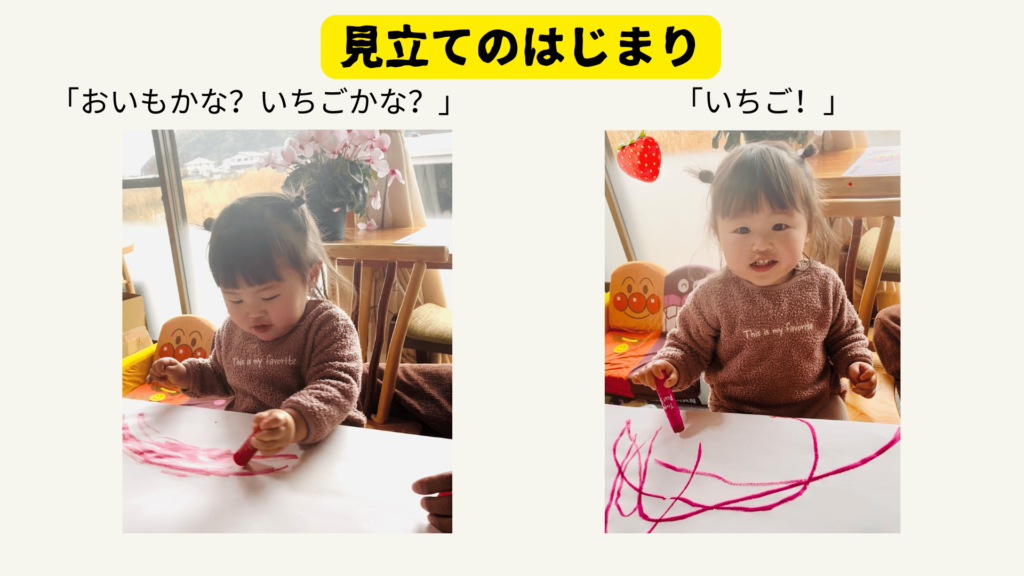

2歳児のSちゃんは、まだ単語を話す時期で、何を描くのか決めずに描く行為を楽しんでいました。保育者が「おいもかな?いちごかな?」と描いたものに「お名前をつける(命名)」遊びを始めると、Sちゃんは「いちご!」と答えました。保育者が「食べていい?」と声をかけ、絵の「いちご」を「食べるまね」をすると、Sちゃんはさらに描き足して「いちご!いちご!」「おいしーね」と言いました。

見立てのはじまり

「おいもかな?いちごかな?」とことばがけをする前は、クレヨンで往復線を描いて遊んでいるだけだったAちゃんは、線を「いちご」と見立ててこの絵に「いちご」とお名前をつけたのです。この行為を見立てると言います。

遊んでいる時も、おじゃみやブロックをごちそうに見立ててままごとをする姿が見られたら、絵の中でも見立てができる目安となります。

その後、「ぱっく、もぐもぐおいしい!」というと、つまんで「もっと食べて」というジェスチャーをしてくることもあります。そのやりとりから「伝える喜び」が育ちます。

このように、対話を通じて絵がお話になり、コミュニケーションが豊かに広がっていきます。この過程で、子どもは自分の思いを伝える喜びを感じ、保育者は子どもの内面を理解する手がかりを得るのです。

子どもにとって絵はおはなしです

子どもの心を読み解く7つの効果

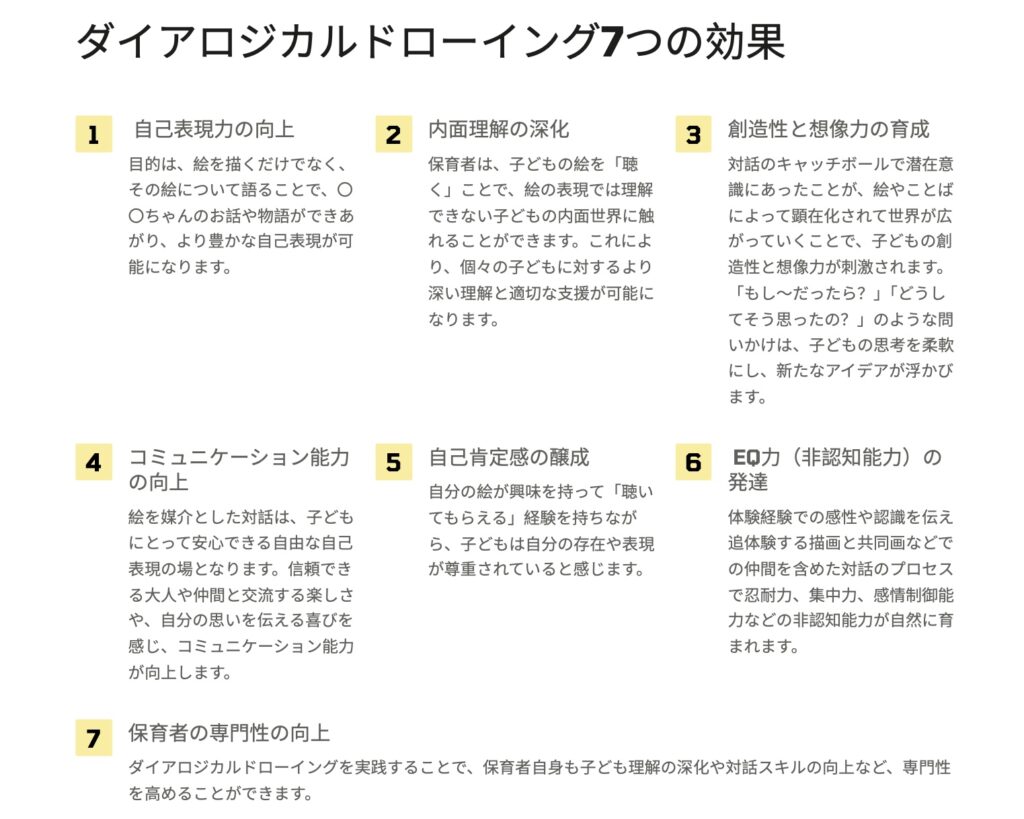

ダイアロジカルドローイングを通じて得られる7つの効果があります:

- 自己表現力の向上: 絵を描くだけでなく、その絵について語ることで、より豊かな自己表現が可能になります。

- 内面理解の深化: 保育者は子どもの絵を「聴く」ことで、絵の表現だけでは理解できない内面世界に触れることができます。

- 創造性と想像力の育成: 対話を通して潜在意識にあったことが顕在化され、世界が広がります。

- コミュニケーション能力の向上: 絵を媒介とした対話は、安心して自己表現できる場となります。

- 自己肯定感の醸成: 自分の絵が興味を持って「聴いてもらえる」経験が、自己肯定感を育みます。

- EQ力(非認知能力)の発達: 対話のプロセスを通して、忍耐力や感情制御能力などが自然に育まれます。

- 保育者の専門性の向上: ダイアロジカルドローイングを実践することで、保育者自身も子ども理解を深め、対話スキルを向上させることができます。

絵を聴くために大切な4つのNG

絵を聴く際に、以下の4つのことはしないよう注意しましょう:

- 否定: 「そうじゃない」「違うよ」と子どもの表現を否定しない

- 評価: 「上手」「下手」などの評価をしない

- 強制: 絵を描くことを強制しない

- 見本: 「こう描くもの」という見本を示さない

これらを避けることで、子どもは自由に表現する喜びを感じ、保育者はその表現をありのままに受け止めることができます。

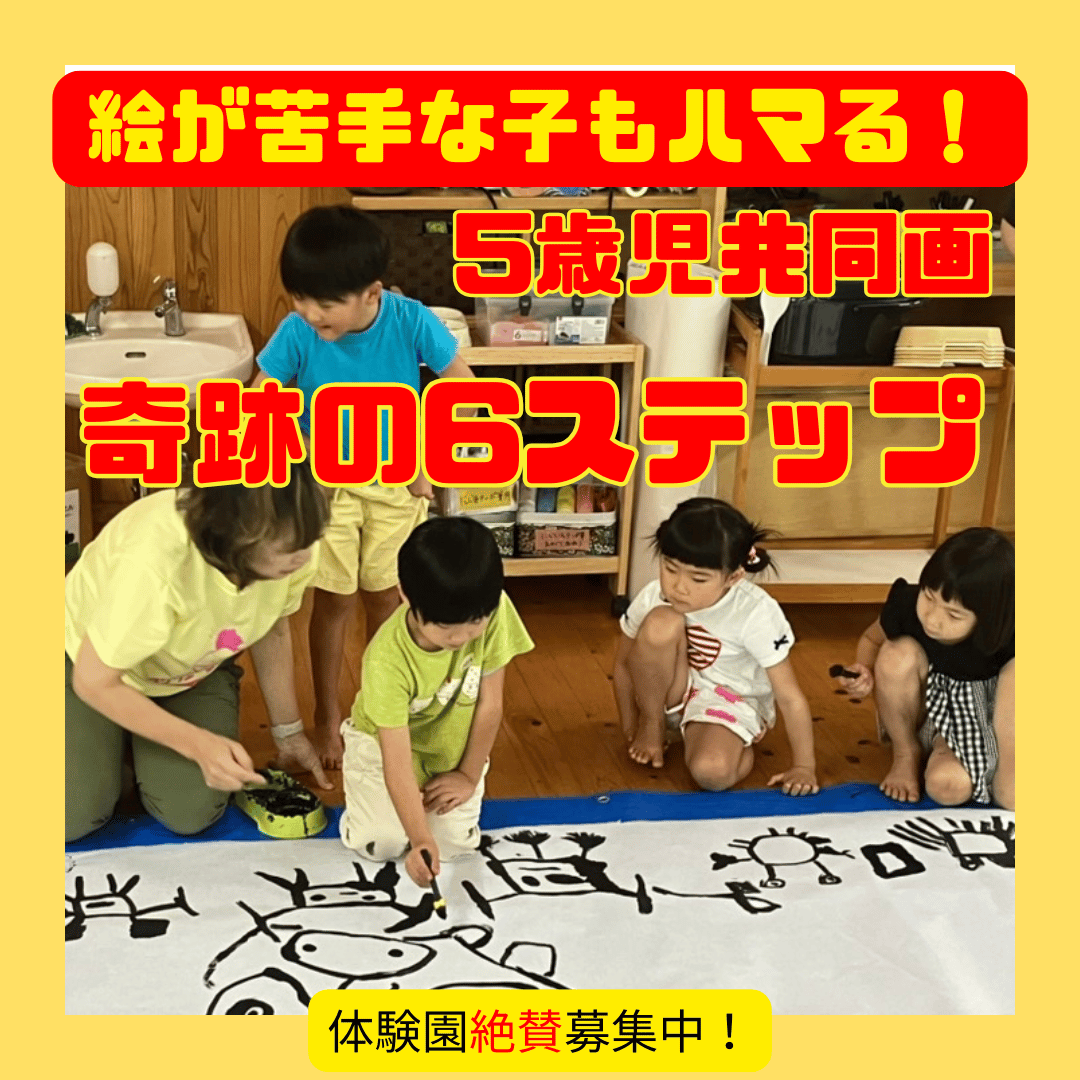

明日から始められる簡単ステップ

「全員分、毎日描かなきゃ!」と気負わず、1日3〜4人から始めるのがおすすめです。おやつの後の20分を使って、少しずつ始めてみてください。慣れてくれば、子どもたち自身が「先生、お絵描きする?」と声をかけてくれるようになるでしょう。

複数担任のクラスなら、得意不得意を補い合い、できる人から少しずつ始めていくことが大切です。最も重要なのは、保育者自身が楽しむ気持ちを持つこと。子どもたちの「もっと描きたい!」「先生と話したい!」という気持ちは、必ず伝わってきます。

絵を聴く保育は、子どもの発達を促し、心を理解するための強力なツールです。今日からその一歩を踏み出してみませんか?子どもたちの無限の可能性が、あなたを待っています。

絵を聴く保育を始めるのに、効果的なのは職員研修などで「みんなで理解する」ことです。本を読んだり、このブログやYouTubeなどで興味を持たれた方は、保育研修をご検討ください。オンラインでも開催できます。

.png)