はじめに:あなたも同じ悩みを抱えていませんか?

「うちのクラス、絵が苦手な子ばかりで…」 「描画活動の時間になると憂鬱になってしまう」 「どうやって子どもたちに絵を好きになってもらえばいいの?」

保育士歴10年の田中先生(仮名)も、まさにそんな悩みを抱えていました。5歳児クラスを担任して2年目、毎年同じような壁にぶつかっていたのです。

個人の絵を描く時間になると…

- 「描けない〜」と逃げ出す子

- 白い紙のまま時間が過ぎていく子

- 「先生が描いて」とすぐに頼ってしまう子

田中先生は自分の指導力不足を責め、「私って絵の指導が下手なのかな…」と自信を失いかけていました。

でも、あるきっかけで全てが変わったのです。

転機となった「あんぱるぬゆんた」との出会い

それは5月のある日のことでした。研修で出会った講師から、沖縄の絵本「あんぱるぬゆんた」を紹介されました。その物語の歌は、リズムの研修でも歌ったことがあり、園でも歌い続けていました。

「あんぱるぬゆんた」は、沖縄のカニが苦しい暮らしから希望を見いだす物語。一見シンプルな絵本ですが、その奥には深いメッセージが込められています。

この絵本は沖縄県石垣島の名蔵アンパル(湿地)を舞台に、15種類ものカニたちが集まってミダガーマ(メダカガニ)の誕生祝いをにぎやかに行う様子を描いています。物語の背景には、八重山地方の農民たちが重い年貢(人頭税)に苦しみながらも、互いに助け合い「結い(ゆい)」の精神で支え合って生きてきた歴史があります。カニたちの宴会や分担作業は、そうした連帯や助け合いの象徴として描かれています

.png)

「この絵本を使って、みんなで大きな絵を描いてみませんか?」

講師の提案に、田中先生は半信半疑でした。 「うちの子たちに共同画なんて…きっとケンカになる」 「大きな紙にいきなり描いて失敗したらどうしよう…」

でも、子どもたちのために何かを変えたい。その想いが、田中先生を一歩踏み出させました。

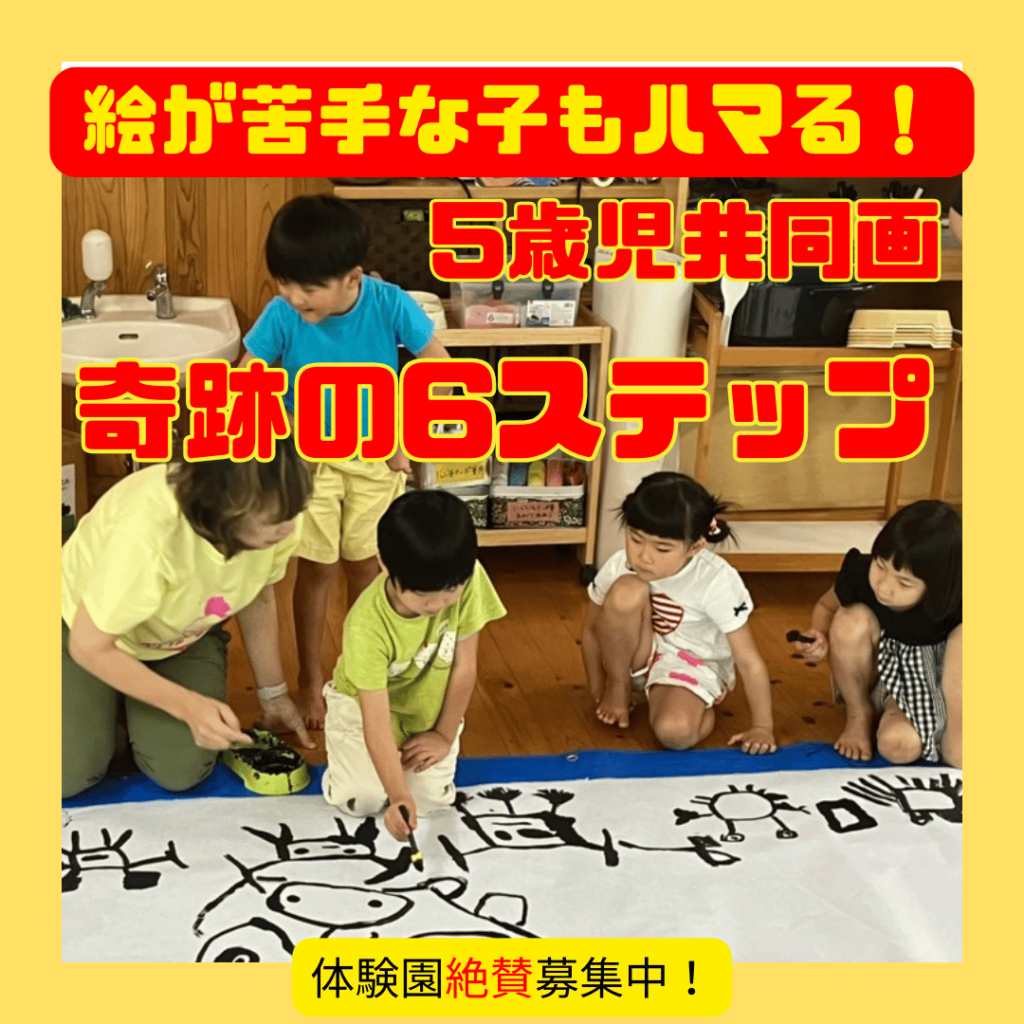

実践開始:「共同画6ステップ」の魔法

ステップ1:大きな紙で特別感を演出

まず田中先生が準備したのは、いつもの画用紙ではなく、部屋いっぱいの大きな模造紙でした。

ホールに広げられた真っ白な紙を見た瞬間… 「うわぁ〜!大きい!」 「何描くの?何描くの?」

子どもたちの目が一気に輝きました。普段「描けない」と言っていたユウタ君も、興味深そうに紙の周りをウロウロ。

大きな紙には特別な力があります。 いつもと違う環境が、子どもたちの心をワクワクさせるのです。

.png)

ステップ2:絵本で想像力を刺激

次に田中先生は、子どもたちを紙の周りに座らせ、「あんぱるぬゆんた」を読み聞かせました。

沖縄の美しい海、そこに住むカニの家族、そして苦しい暮らしから希望を見つけていく物語…

子どもたちは絵本の世界にどんどん引き込まれていきます。 「カニさん、がんばって!」 「海、きれいだね」

物語が子どもたちの心に響いた瞬間でした。

.png)

ステップ3:自分で場所を選ばせる

「今からみんなで、この物語の世界を描いてみましょう。どこを描きたいですか?」

田中先生の問いかけに、子どもたちは競うように手を挙げました。 「沖縄アナジャコを描きたい!」 「モクズカニを描く!」 「ソデガラッパも描きたい!」

自分で選ぶから、責任感が生まれます。 普段消極的なアイちゃんも、「私、たいこたたいているカニを描く」と小さく手を挙げました。

.png)

ステップ4:みんなで基底線を決める

「まず、空と砂浜を決めましょう」

田中先生の提案で、子どもたちは協力して基底線を引きました。この線があることで、子どもたちは安心して描き始めることができます。

「上が空で、下が海だね」 「ここからここまでが砂浜かな?」

空間を共有することで、一体感が生まれました。

ステップ5:仲間と相談しながら描く魔法の時間

.png)

いよいよ制作開始。墨汁で下描きをした後、虹色たんぽ筆で色付けです。

すると、今まで見たことがない光景が広がりました。

「黄色とペールオレンジを混ぜてみよう」 「海の色はもっと薄くした方がいいよ」 「がしゃごしょがしゃょ〜」(しおまねきの歌を歌いながら)

子どもたちは自然に教え合い、褒め合いながら描いています。

普段「描けない」と言っていたユウタ君が、隣のケンタ君に「その獅子の描き方、すごいね!」と声をかけている姿に、田中先生は目を疑いました。

.png)

ステップ6:「いいところ見つけの会」で自己肯定感UP

.png)

-1.png)

約1時間後、素晴らしい作品が完成しました。

最後は全員で作品を囲んで鑑賞会です。 「ここのごちそうの表現、本物みたい!」 「このカニさんの表情、優しいね」 「色がとってもきれい!」

子どもたちは互いの表現を認め合い、褒め合います。

そして、見学に来ていた保護者や他の先生たちからも… 「思った以上にすごい!」 「本当に5歳児が描いたんですか?」

大人からの心からの賞賛に、子どもたちの表情がパッと輝きました。

驚きの変化:「描画嫌いの子が0人に」

この活動の後、田中先生のクラスに大きな変化が起こりました。

個人の描画活動でも…

- 「次はいつ絵を描くの?」と聞いてくる子が続出

- 集中して描く時間が30分から1時間に延長

- 友だち同士で自然に教え合う姿が日常に

- 「描けない」と言う子が本当にいなくなった

ユウタ君のお母さんからは、こんな報告も。 「家でも『今度は家族の絵を描く!』って言って、毎日描いています。息子がこんなに絵を好きになるなんて…」

アイちゃんは、以前は一人遊びが多かったのに、今では積極的に友だちに話しかけるようになりました。

なぜこんなに効果があったのか?3つの理由

1. 物語の力が想像力を刺激

「あんぱるぬゆんた」の希望のメッセージが、子どもたちの心に深く響きました。単なる技術指導ではなく、感情に訴えかけることで、表現への意欲が自然に湧いてきたのです。

2. 協働による学び合い

一人では「描けない」と感じていた子も、仲間と一緒なら挑戦できました。友だちの表現を見て学び、褒め合うことで、自然にスキルアップしていったのです。

3. 成功体験による自己肯定感の向上

思った以上の作品ができ、大人からも褒められたことで、子どもたちの自己肯定感が大幅に向上しました。「僕たちってすごいんだ」という実感が、次への挑戦意欲を生み出したのです。

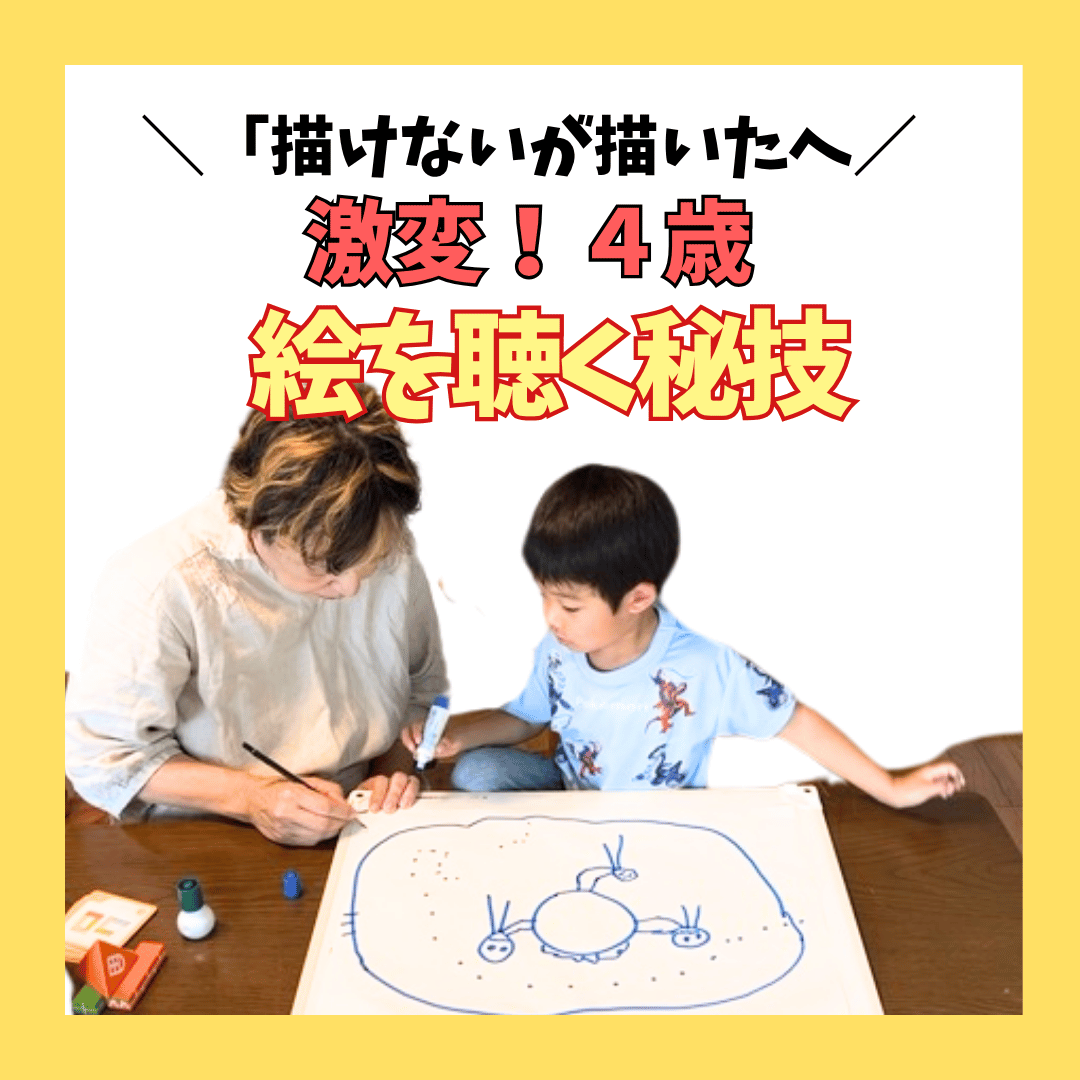

田中先生の気づき:「教える」から「聴く」へ

この経験を通して、田中先生は大きな気づきを得ました。

「私は今まで、描き方を『教える』ことばかり考えていました。でも本当に大切なのは、子どもたちの表現を『聴く』ことだったんですね」

実はこの「絵を聴く保育」という手法、60年以上も前から保育現場で大切にされてきた実践法なのです。でも意外と知らない保育士さんが多いのが現状です。

あなたも変われる:でも一人では限界がある

田中先生の成功事例を読んで、「私もやってみたい!」と思われたかもしれません。

でも、正直に言います。 一人で始めるのは、とても大変です。

- どんな絵本を選べばいいの?

- 子どもたちへの具体的な声かけは?

- うまくいかない時の対処法は?

- 保護者への説明はどうする?

田中先生も、最初は講師のサポートがあったからこそ成功できました。

「絵を聴く保育インストラクター養成講座」のご案内

もしあなたが本気で変わりたい、子どもたちの可能性を引き出したいと思うなら、一人で悩まずに、専門的に学んでみませんか?

「絵を聴く保育インストラクター養成講座」では、田中先生が実践した手法を含め、子どもの創造性を引き出す全技術を体系的に学ぶことができます。

講座で学べる内容:

- 「絵を聴く保育」の理論と実践

- 年齢別の具体的アプローチ方法

- 子どもの心を読み解く絵の見方

- 保護者支援にも活用できる技術

- 実際の保育現場で使える声かけテクニック

こんな保育士さんにおすすめ:

- 絵の指導に自信がない方

- 子どもたちの描画嫌いに悩んでいる方

- より深く子どもを理解したい方

- 保護者からの信頼を得たい方

- 自分のスキルアップを図りたい方

修了後は…

- 認定インストラクターとして活動可能

- 他の保育士さんへの指導もできるように

- 保育園での研修講師としてのお仕事も

最後に:子どもたちの可能性は無限大

田中先生は今、毎日の保育が楽しくて仕方ありません。

「子どもたちの『描きたい!』という気持ちに応えられるようになって、保育士としてのやりがいを改めて感じています」

あなたのクラスの子どもたちも、きっと同じ可能性を秘めています。

「絵が苦手」なのは、子どもたちのせいではありません。 適切なアプローチを知らなかっただけなのです。

一緒に、子どもたちの「描きたい!」を引き出すプロになりませんか?

まずは無料相談から 「本当に私にもできるかな…」 そんな不安をお持ちの方は、まずは無料相談をご利用ください。あなたの現状をお聞きして、最適なサポート方法をご提案いたします。

この記事を読んでくださった保育士の皆さんへ 子どもたちの笑顔のために、一歩を踏み出してみませんか? あなたの勇気が、きっと子どもたちの未来を変えます。

.png)