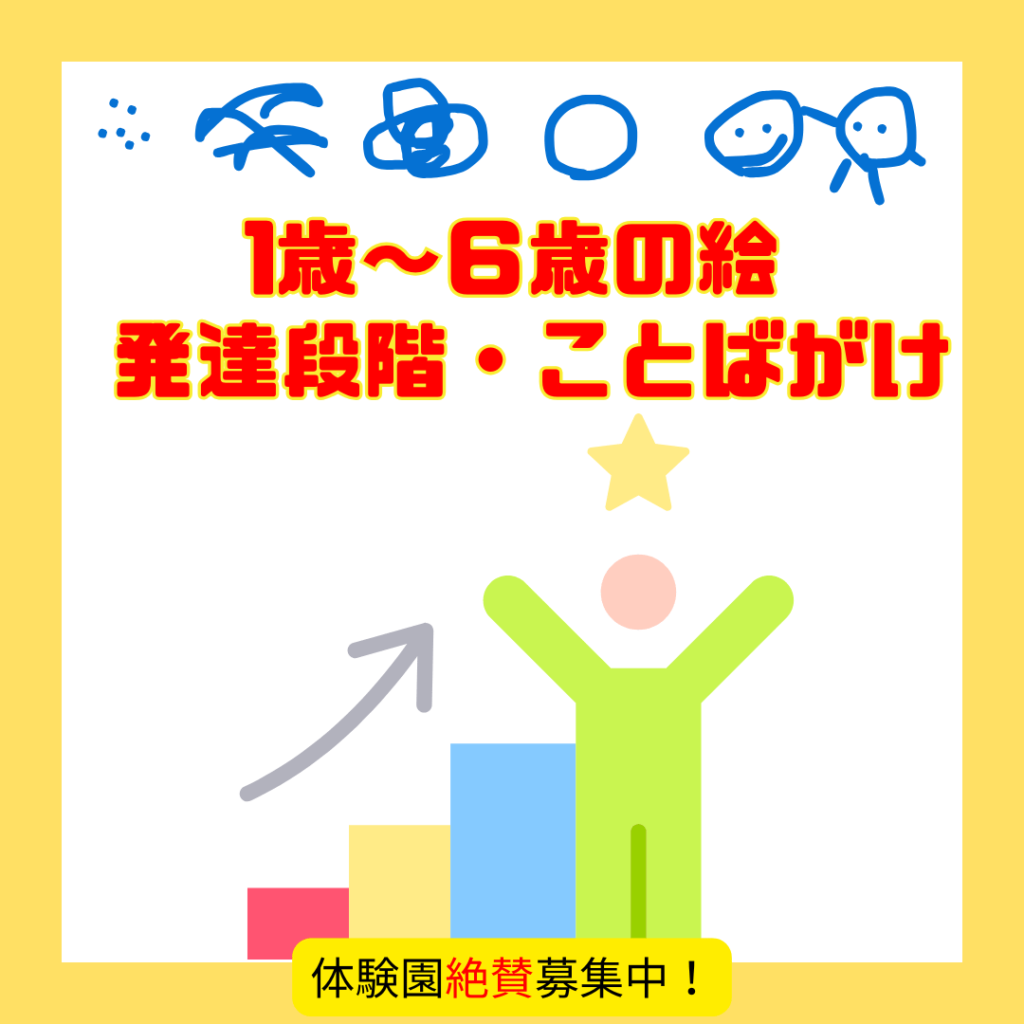

子どもたちが描く絵には、その時々の発達段階や個性が表れています。

保育士として、子どもの成長をサポートするためには、絵を通じたコミュニケーションや適切な「ことばがけ」が重要です。

本記事では、子どもの年齢ごとの描画の特徴と、それぞれの発達段階に応じた効果的な「ことばがけ」のポイントを解説します。

保育士のスキルアップや研修計画に役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。

子どもの絵を通じた成長支援の重要性

子どもが描く絵は、単なる遊びではなく、感情表現や思考力、創造力を育む大切な活動です。

しかし、

「子どもの発達段階ごとにどのように対応すればよいのか悩む」

「年齢なりの絵を描いてほしい」

という保育士の声も少なくありません。

そこで、年齢別の描画の特徴と効果的なことばがけを学ぶことで、保育の現場での実践力を高めることができます。

>>>保育研修やスキルアップに関心がある方はここをクリック

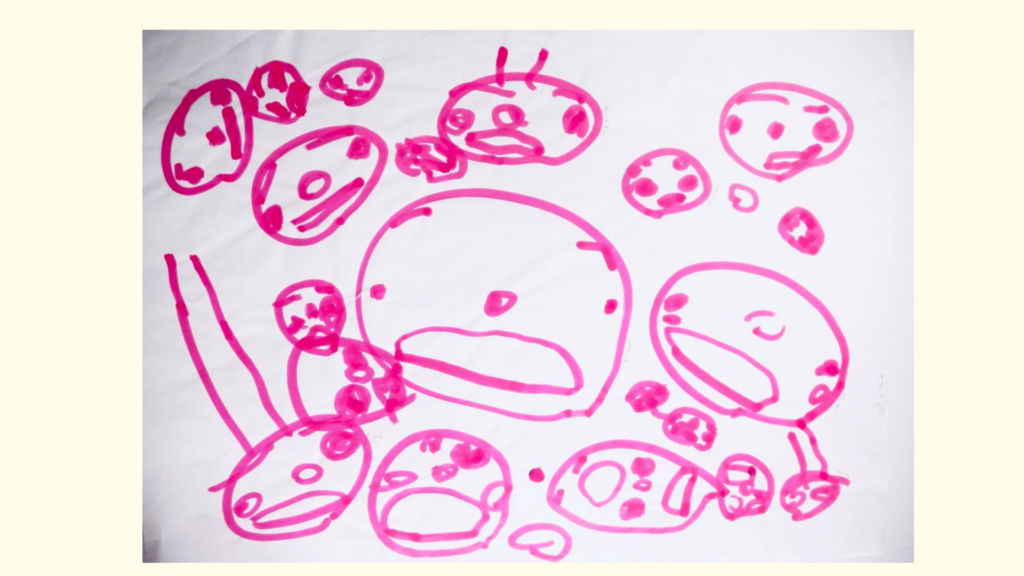

年齢別!子どもの絵の発達段階と特徴

0歳:お絵描き準備期

0歳の赤ちゃんが指先を動かしたり、物に触れようとしたりする仕草を見て、思わず微笑んでしまうことはありませんか? 実は、このような自然な行動が、将来のお絵描きへの「描きたい!」という意欲につながる大切な第一歩なのです。

感触遊びが未来を育む

0歳児の遊びは、五感や体性感覚をフル活用することから始まります。赤ちゃんは、握った手をじっと見つめたり、口に入れて舐めたりしながら学び、成長していきます。この時期の遊びは、感覚を発達させるだけでなく、感情の豊かさも育むのです。

例えば、こんなことが起こります:

- 手や指を使った遊びが脳を刺激

- 口や舌で味わう体験が感覚を発達

- 人との触れ合いで喜怒哀楽の感情が豊かに

手や指は「突き出た大脳」と呼ばれるほど重要な役割を持ちます。この時期に手指を使った遊びや感触体験をたくさんさせてあげることが、赤ちゃんの成長にとって非常に大切です。

お絵描き準備が整う頃

寝返り、はいはい、お座り、そしてつかまり立ちを経ると、いよいよお絵描きへの準備が整います。

はじめて画材を持たせても、口に入れようとしたり、放り投げたりしてしまいます。この確かめる行動から、マーカーは絵を描き道具だということを学んでいくのです。

描けるためには、総合的な発達が関係しています。

- 手遊びを真似するようになる

- 親指を使って物をつかむ動きが出る

- 伝い歩きで行動範囲が広がる

- 指差しで意思を伝えるようになる

- 人見知りやこだわりが出てくる

- 「いやいや!」と自己主張を始める

- 三項関係(自分・他者・物の関係)が芽生える

これらの成長は、赤ちゃんが「描く」ための準備段階が整った状態です。そして、感触遊びや指先を使う体験を通じて、「描きたい!」という意欲が自然と育まれるのです。

0歳児の一見何気ない行動が、実は未来のお絵描き好きな子どもを育てる土台を作っています。親子で楽しみながら感触遊びや手指を使った活動を取り入れ、赤ちゃんの成長をサポートしていきましょう!

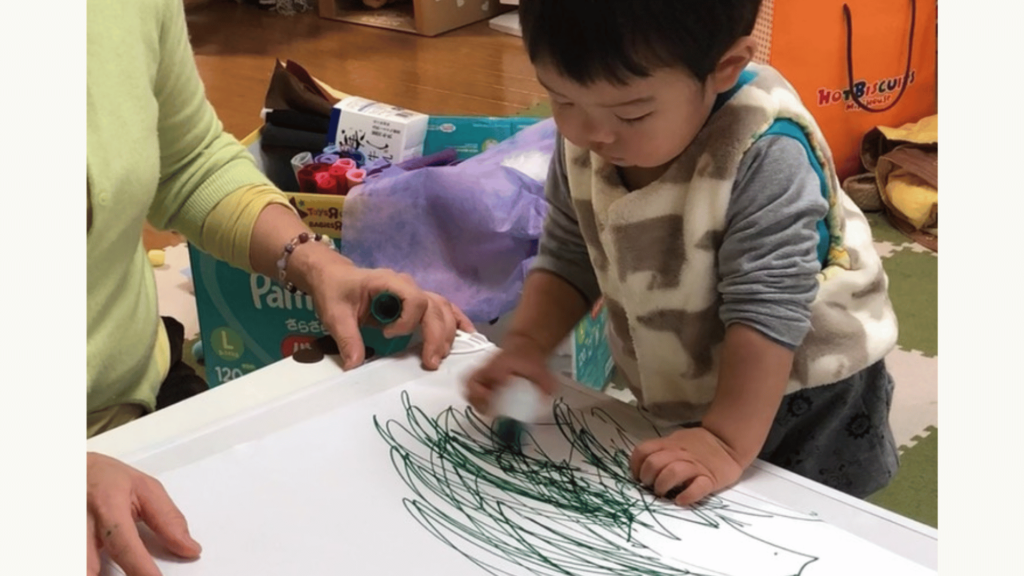

1歳:なぐり描きの時期

実践例:あおむしくんの「ビュンビュン」チャレンジ

1歳のあおむしくんは、プチマジー(子ども用のマーカー)を握りしめ、肘を支点として、左右に動かして紙の上に往復線を描いています。その様子はまるで「ノンストップピストン運動」!連続的な弧状の線が、紙の上に「ビュンビュン」と描かれていきます。

保育者は、そんなあおむしくんに「ビュンビュンおもしろいね!」「すごいね!」「じょうず じょうず!」と声をかけて、喜びをたっぷり共有しています。この時期はまだ、「何を描いたの?」と聞く必要はありません。なぜなら、赤ちゃんはまだ「何かを描こう」と考える段階ではなく、描くことそのものを楽しんでいるからです。

この時期の特徴・ポイント

1歳頃の子どもたちは、ペンやクレヨンなどを持ち、紙に跡をつけることから「描く」楽しさを学び始めます。この時期の特徴を押さえて、親子で楽しい時間を過ごしましょう!

- 手や腕を動かして「てんてん」や「こする」動きが見られる

- 自由に線や点を描くことで、感覚遊びを楽しむ

- 描くこと自体が楽しい体験に!

この時期は「何を描くか」よりも、「描く」という行為そのものを楽しむことが大切です。紙に跡が残る感覚や、手や腕を動かす楽しさを存分に味わいましょう。

効果的なことばがけのコツ

大人がことばをかけることで、赤ちゃんはさらに描くことへの興味を深めます。以下のようなことばがけを意識してみてください。

- オノマトペを活用!

「てんてん」「とんとん」「ビュンビュン」などの音を使うと、赤ちゃんの興味を引き出しやすくなります。 - 共感を伝える!

「すごいね!」「おもしろいね!」と声をかけ、描く楽しさを一緒に共有しましょう。

まとめ

1歳の子どもにとって、描くことは感覚遊びの一環であり、手や腕を動かす楽しさを感じる大切な時間です。親子で「ビュンビュン」「てんてん」と楽しみながら、描くことへの第一歩をサポートしていきましょう!

ぐるぐる丸は絵の笑顔

やがて、子どもの足腰はしっかりとして歩行が確立します。手でバランスをとって1歩、2歩と歩いていたと思ったら、トコトコと行きたいところへ探索活動をするようになります。興味のあるところへ行って、好きな遊びを見つけてしゃがんだり、立ったり、おもちゃを投げたり、並べたり。大人が止めようとしたら「いや!」と自己主張も始めます。

自我の芽生えです。その頃の絵は、肩を支点としたぐるぐる丸へと変わっていきます。

実践例:みんなでぐるぐる楽しいね!

お絵描きを日常的に取り入れていると、たんぽ筆が出でくると大きな紙を机の上に貼っている時から、描きたい意欲まんまんで準備を待てるようになります。汚れてもへっちゃらでお絵描きを楽しみます。

お友だちが隣で楽しんでいると、消極的な子どもさんも「やってみようかな」とまねっこを始めます。無理に描かせようとするのはやめましょう。

大人が完成度の高い絵(花や車など)の見本を描くと、自分から描こうという気持ちより、大人の描いた絵を見る方が楽しくなり、大人に「描いて」とリクエストすることになることがあります。この悩みが結構多くて、子どもの自主性を何気なく奪っている行動ともいえます。

こんな絵は注意!

・塗りつぶし・・・心が閉ざされている

・少し跡をつけただけで描かない・・・自信がない、意欲がない、大人との信頼関係が薄い

こんな発達と関連している可能性があります。その時の気持ちがあらわれますが、一時的なものであることも多いので、描画回数を増やして様子を見ていきましょう。

詳しい説明と対処法は、「改訂版 絵を聴く保育」に書いています。ぜひ試し読みされてください。

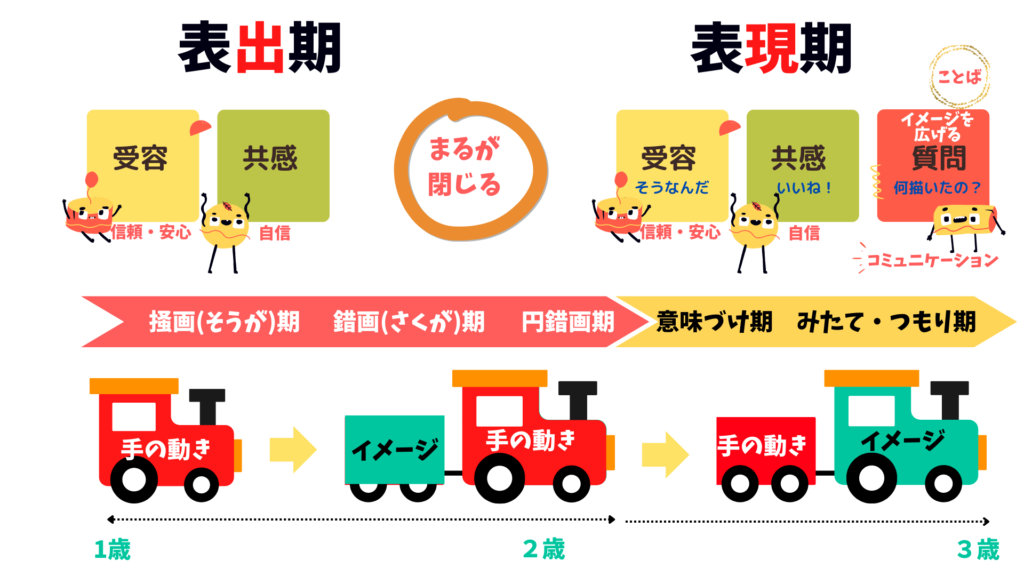

2歳:見立て・つもりの時期

「これ何かな?かえる?捕まえた!」「にげたかな?」「ぴょん!」と、絵の中で遊ぶと、笑いが絶えない楽しい時間となります。

1〜2歳児のめざましい成長と「ぐるぐる丸」の変化

1歳児クラスの子どもたちは、ことばの獲得がめざましく進む時期です。1語文から2語文へと成長し、「ちょうだい」「どうぞ」といったやり取りもできるようになります。絵本に興味を示したり、歌を歌うと体を揺らして楽しんだり、ご飯を手づかみで食べたり、着替えに挑戦する姿も見られるようになります。おままごと遊びや、ブロックを積む遊びも始まり、まさに「できること」がどんどん広がる時期です。

そんな1歳児の成長に合わせて、描く絵にも変化が現れます。これまでの「ぐるぐる丸」が、1個だけだったのが、2個、3個と分化し始めるのです。この変化は、子どもの遊びや想像力がぐんと広がっている証拠です。

見立て遊びで広がる想像力

ぐるぐる丸が分化してくる頃、親子で「見立て遊び」を楽しんでみましょう。例えば、ぐるぐる丸を描いた子どもに、「これパンかな?もぐもぐ」と食べるマネをしてみます。すると、子どもは「えっ?」という表情をしたり、「おもしろそう!」と感じて自分も食べるマネを始めたりします。

さらに、「おかわりちょうだい」と言うと、またぐるぐる丸を描いて「どうぞ」と食べさせてくれることも!このようなやり取りを通じて、遊びがどんどん広がり、親子のコミュニケーションが深まります。

描いたものにイメージがくっつく

手の運動の軌跡だった絵に、ことばを獲得して見立てる力が備わると、絵に、お名前がついて、イメージが広がるようになります。「手」という汽車が走っていたのが、「手」という汽車に「イメージ(意味)」という「車両」がくっついて走るようになります。

命名の楽しさ

見立て遊びを繰り返していくうちに、ぐるぐる丸に変化が生まれます。子どもは、「これ何描いたのかな?」と聞かれると、「りんご」「お母さん」「かえる」など、知っていることばを使ってぐるぐる丸に名前をつけるようになるのです。この「命名」の瞬間は、子どもの想像力がさらに豊かになり、ことばの世界が広がっていることを実感できる特別な時間です。

まとめ

1歳児の成長は驚くべきものです。ことばが増え、遊びの幅が広がり、描く絵にも変化が現れるこの時期。大人は「見立て遊び」を楽しみながら、子どもの想像力やことばの発達をサポートしていきましょう。ぐるぐる丸が「りんご」や「お母さん」に変わる瞬間は、互いに共有できるかけがえのない喜びです!

公式LINE登録で、子どもの絵と発達が丸わかりシートをプレゼント中!「プレゼント希望」とメッセージしてね。お得情報もゲットできます。相談もや無料オンラインに参加可能です。

実践例:「ぼく、はしったよ」

-1024x576.png)

運動会の日、2歳児クラスのRくんは、お母さんが仕事で来られませんでした。恥ずかしがり屋で甘えん坊のRくんは、いつも私(もも先生)と手を繋いでかけっこをしていました。しかし、運動会の総合練習となると、特に緊張してしまいます。普段園庭で遊ぶときには、一人で元気に走り回る姿が見られるのですが、運動会の雰囲気はやはり特別です。

運動会当日、Rくんのおばあちゃんが応援に来てくれていました。ゴールで待つおばあちゃんの姿を見つけると、Rくんは私と手を繋ぎながら笑顔でゴールイン!その瞬間、おばあちゃんも満面の笑みで迎え入れてくれました。しかし、手を繋いでいたのがRくんだけだったため、おばあちゃんはお母さんに「Rだけもも先生と手を繋いでいた」と報告しました。

その後、お母さんから届いた連絡帳には涙の跡が。「私が仕事で行けなかったから、さみしい思いをさせてしまった」と書かれていました。その言葉に、私も胸が締め付けられる思いでした。

「ぼく、はしったよ!」

しかし、運動会の翌日、Rくんと運動会の絵を描いていると、驚きの瞬間が訪れました。Rくんは「これもも先生(大きい丸)、これR(自分)」と描きながら、足あとを表す点々をどんどん加えていきました。そして、突然、大きな声で「ぼく、はしったで!」と言ったのです。

その言葉に私はハッとしました。緊張しながらも手を繋いで走った経験が、Rくんにとっては「走った自信」として心に刻まれていたのです。その瞬間、「楽しかったんだ!」というRくんの気持ちが伝わり、私自身も胸がいっぱいになりました。

早速、お母さんにもこの出来事を報告しました。すると、翌日の連絡帳には嬉し涙の跡が。「ありがとうございます。来年はきっとたくましく育っていますね」と書かれていました。その言葉には、お母さんの温かい愛情と、Rくんの成長を信じる気持ちが込められていました。

まとめ

子どもたちが経験を通じて自信を育む瞬間に立ち会えることは、保育者としての何よりの喜びです。Rくんが「ぼく、はしったよ!」と誇らしげに語ったその言葉は、彼の成長の証でした。そして、親子の絆を感じられる場面に寄り添うことで、保育者としての役割の大切さを改めて実感しました。来年の運動会では、きっともっとたくましい姿を見せてくれると想像した通り、年少組になって、一人でかっこよく走っているRくんがいました。

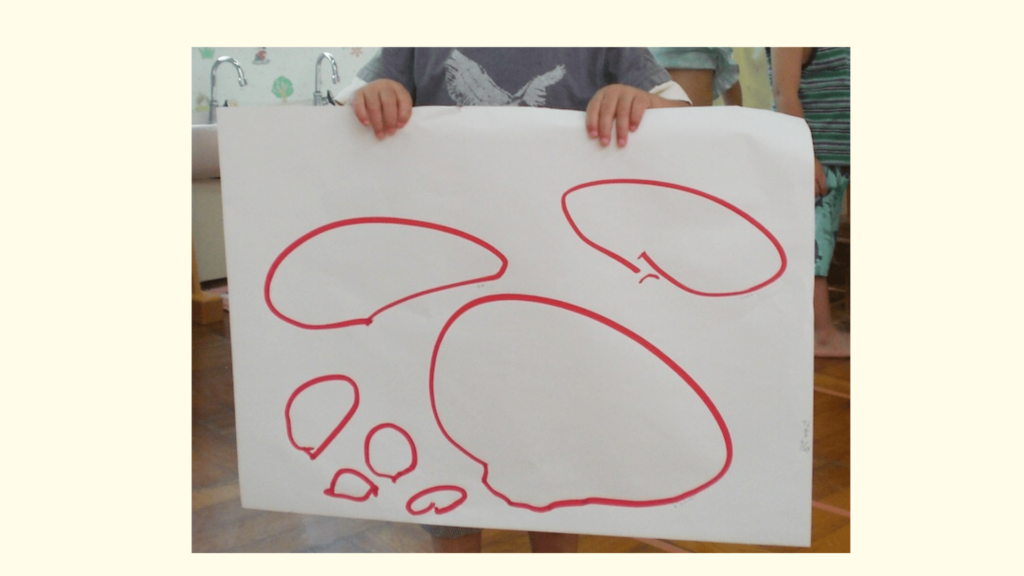

丸が閉じる瞬間に出会える幸せ

子どもが描く「ぐるぐる丸」には、想像力や表現力の芽生えが詰まっています。ぐるぐる丸が分化してくると、線だけを描いて「ヘビ」、点々を描いて「足あと」と命名することもあります。しかし、それはたまたま口にしただけで、描こうという意思が働いていない場合もあります。そんな時は、後で聞いてみると全く違うものに変わっていることもあるでしょう。

「丸が閉じる絵」に出会えた時、それは特別な瞬間です。子どもが「これを描くぞ!」という明確なイメージを持ち、そのイメージが「手」という車両を引っ張って表現されたものだからです。この時、後から聞いても命名が変わることはありません。それは、自分自身の表現としての「絵」が現れる、表現の幕開けの瞬間なのです。

.jpeg)

描くことの「行きつ戻りつ」を温かく見守る

子どもがきれいな丸をキッパリ描くことはまれです。丸を描いてから線や点を加えたり、せっかく描いた丸の上を塗りつぶしてしまったり、またぐるぐる丸を描き直したりと、子どもたちは「行きつ戻りつ」を繰り返します。この過程は、描きたいことがまだしっかりイメージできない時や、描こうと思っていたことから気持ちが移ってしまった時に起こります。

また、子どもが嫌なことを経験したり、気分が乗らなかったり、保育者との対話が誠実でない場合にも影響を受けます。絵を描く時間帯における大人の心理状態は、子どもの描画活動に大きく影響するのです。

子どもの表現を引き出すために

保育者として、子どもの描画活動を支える際には注意が必要です。「丸を描いて」と形を教え込むような指導をしてしまうと、そこには命名や「おはなし」が生まれません。子どもがイメージを持ち、見立てて、対話を通じて描いた絵には、かわいいお話がたくさん詰まっています。

例えば、ぐるぐる丸が「りんご」になったり、「お母さん」になったりする瞬間は、子どもの想像力と表現力が輝く瞬間です。そのためには、保育者が子どもの描画活動に寄り添い、誠実に対話しながらその世界を一緒に楽しむことが大切です。

まとめ

子どもが丸を閉じる瞬間に出会えるのは、保育者としての何よりの喜びです。描くことの「行きつ戻りつ」を温かく見守り、子どものイメージを引き出す対話を心がけましょう。子どもたちが表現の幕を開けるその瞬間を、誠実な関わりを通じて支えられることは、保育者としてのかけがえのない役割です。丸の中に広がる子どもの世界を、一緒に楽しみましょう!

特徴・ポイント

- 描いた線や形に意味を持たせるようになります。

- 円らしき形が現れ、簡単なイメージを持ち始めます。

効果的なことばがけ例

- 「何を描いているのかな?」とオープンクエスチョンで問いかける。「動物園に行った!」

- 「動物園?」「これはぞうさん?」「うん。これおにいちゃん」「これは?」と子どものイメージを引き出します。

3歳:顔の時代(前期)

特徴・ポイント

- 簡単な形が描けるようになり、イメージを広げる時期です。

- 描いた絵にストーリー性が出てきます。

効果的なことばがけ例

- 「誰と遊んでいるのかな?」「お話聞かせて」とストーリーを作る楽しさを促します。

- 「鬼さん?こわくない?」「こわいけど大丈夫」「すごいね」などと想像力を膨らませる質問をする。

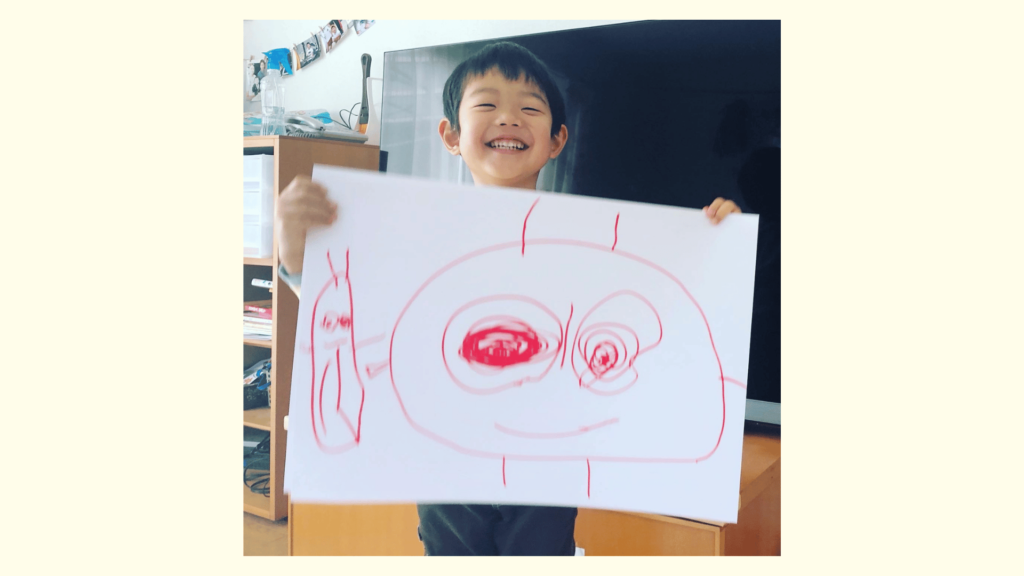

4歳:頭足人の時代(後期)

特徴・ポイント

- 人や動物の形を描くことに集中します。

- 頭と足だけで表現される「頭足人」が主流になります。

効果的なことばがけ例

- 「〇〇ちゃん、何をしているのかな?」と行動を想像させる質問をする。

- 「おもしろい形だね」「楽しくて笑ってるね!素敵」と具体的に褒めることで、自己表現を促します。

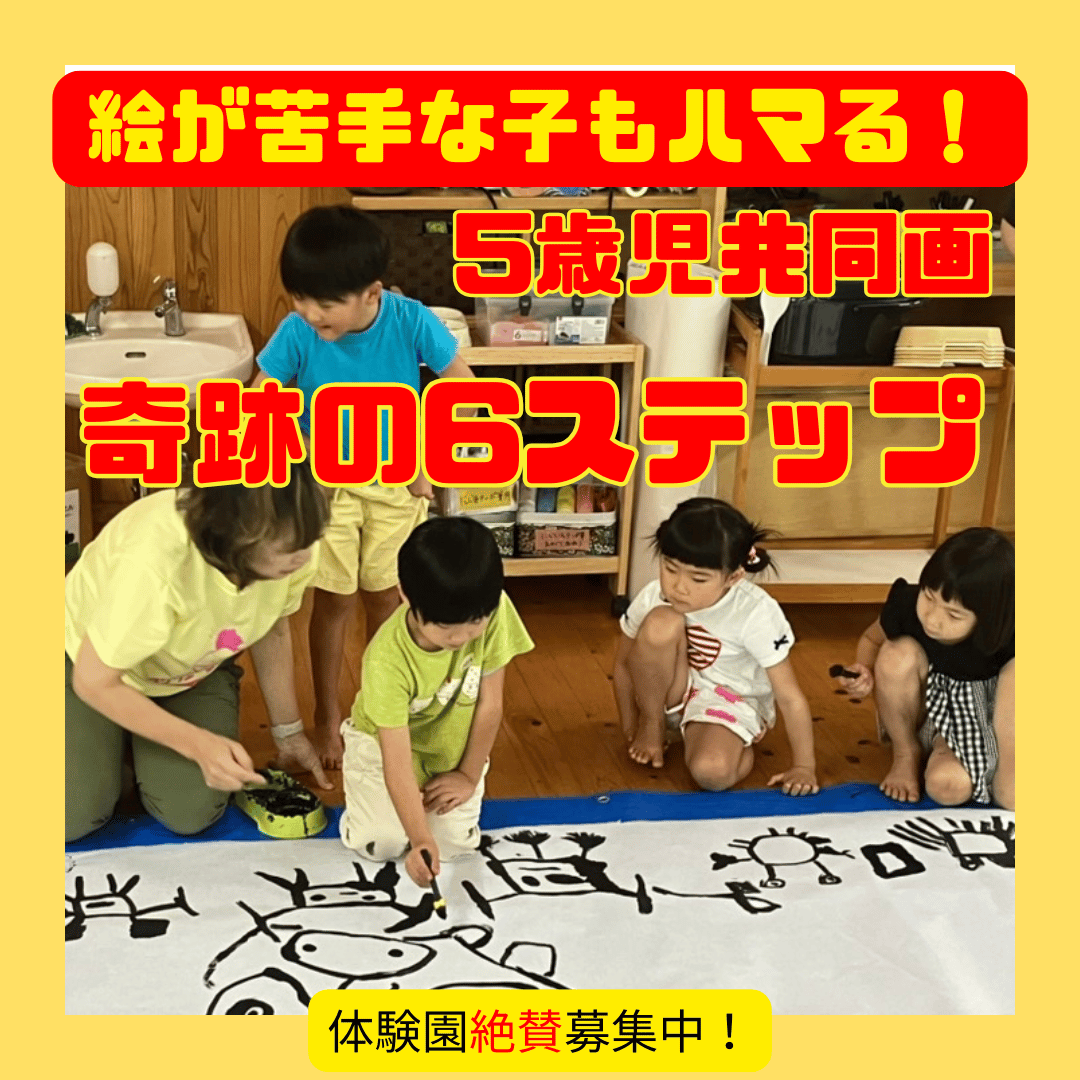

5歳:図式期(前期)

特徴・ポイント

- 自分が知っているものを具体的な形で描くようになります。

- 上下の認識が生まれ、絵に構成が見られるようになります。

効果的なことばがけ例

- 「鬼ごっこの時、どんなことが楽しかった?」と感情表現を引き出します。

- 「すごく素敵な魚だね。」「ほたるが光っているのをきれいにかけてるね」と具体的な部分を褒めることで、自信を育てます。

6歳:図式的構想表現の時代

特徴・ポイント

- 空間認識が発達し、より具体的で構成的な絵を描くようになります。

- 模倣からオリジナルの表現へと移行します。

効果的なことばがけ例

- 「ここの木の下に何があるのかな?」と自分の意図を考えさせる。

- 「このかぼちゃのつる、すごくリアルだね!」と細部を評価し、達成感を与えます。

「改訂版 絵を聴く保育」が発売されました。年齢別のお絵描きや、ことばがけ表などをわかりやすく書いています。ぜひ試し読みされてください。

保育士のスキルアップに向けたポイント

描画活動を活かした保育計画

子どもの絵の発達段階に応じた活動を計画することで、より効果的な保育が実現します。例えば、1歳児には感覚的な楽しさを重視した自由描画を、6歳児には物語性を持たせた共同制作を取り入れるなど、年齢に合ったアプローチを心がけましょう。

効果的なことばがけを実践する研修の導入

保育士としてのスキルアップには、実践的な研修が不可欠です。「ことばがけ」の事例を学び、実際に現場で試すことで、子どもとの関わり方が大きく変わります。研修では、他の保育士との意見交換やフィードバックを通じて、より良い方法を模索することができます。

まとめ

子どもの絵の発達段階を理解し、それに応じた効果的なことばがけを行うことで、子どもたちの創造力や表現力を引き出すことができます。

また、保育士自身のスキルアップにもつながり、より質の高い保育を実現することができるでしょう。

保育士としての成長を目指す方は、ぜひ研修や実践を通じて、子どもたちの描画活動を支えるスキルを磨いてください。

「どんな声をかければよいのか」と悩む時間が、子どもたちとの楽しいコミュニケーションの時間に変わるはずです。

保育研修やスキルアップに関心がある方へ

描画活動を通じた保育のスキルアップを目指す研修プランも多数ございます。ぜひ一度ご相談ください!

>>>保育研修やスキルアップに関心がある方はここをクリック

.png)