保育に役立つ「お絵描き」計画とスキルアップのポイント

子どもたちの成長を支える保育士にとって、「お絵描き」は単なる遊びではなく、子どもの発達を促す重要な活動のひとつです。

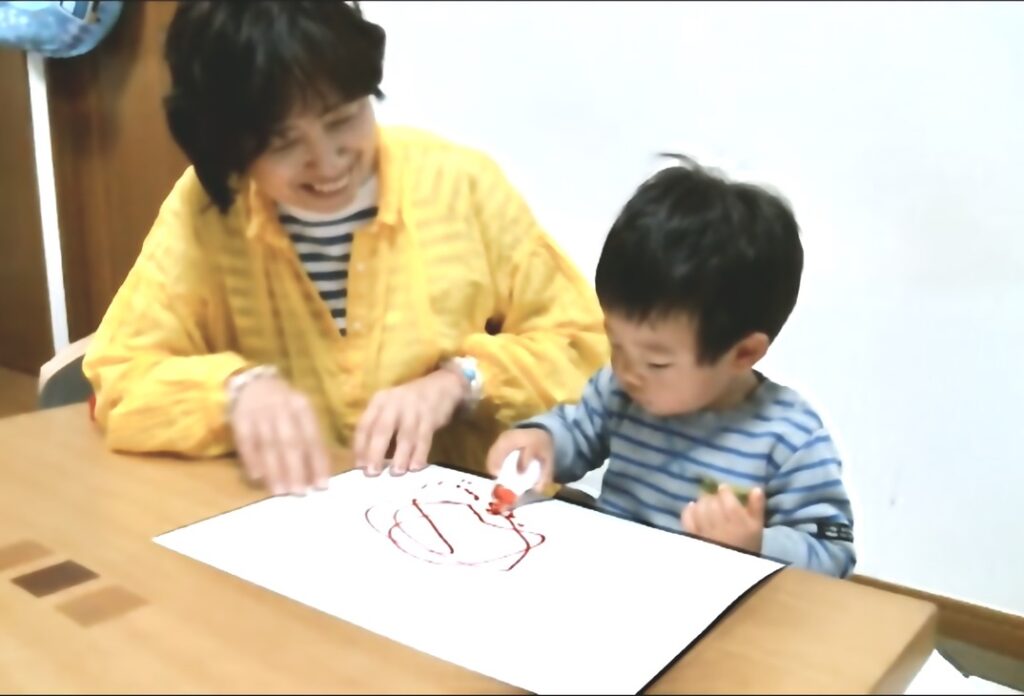

特に、0歳児や1歳児の描画活動は、脳や手指の発達に大きな影響を与えるため、保育計画に取り入れる価値があります。保育者自身が、準備をして、画材研究や描画を楽しむ気持ちを持つことが、笑顔を引き出すための一番のコツとなります。

本記事では、保育士研修やスキルアップを目指す方に向けて、はじめてのお絵描きを成功させるためのヒントや実践例をご紹介します。

新任者研修、園内研修をお考えの方は、保育研修ページをご覧ください。

お絵描きが子どもの成長に与える影響

描画活動は「手指の発達」を促す重要な活動

0歳児や1歳児が初めて紙に線を描く瞬間は、手指の発達にとって大きなステップです。この時期の子どもたちは、握る、振る、動かすといった基本的な動作を通じて、手指や腕の筋肉を鍛えています。特に、お絵かきでは「目と手の協応運動」が活発化し、脳の前頭葉が刺激されます。これにより、以下のような効果が期待できます。

・創造力の育成

・手先の器用さの向上

感触遊びとの連動でさらに効果を高める

感触遊び(小麦粉や片栗粉などを使った遊び)は、お絵描きの前段階として非常に有効です。さまざまな素材に触れることで、触覚が発達し、子どもが安心して描画活動に取り組めるようになります。(小麦アレルギーのある子どもさんもいるので、十分注意してください)

保育で活用!学ぶべきお絵描きの計画と準備

お絵描きを始めるタイミングを見極める

子どもたちが興味を示し、マーカーやクレヨンを握れるようになった頃が、お絵描きを始めるベストタイミングです。多くの場合、1歳前後で準備が整いますが、発達には個人差があるため、子ども一人ひとりのペースを尊重しましょう。

安全な環境を整えるポイント

お絵描き活動を成功させるためには、安全で快適な環境を整えることが重要です。以下のポイントを押さえて準備を進めましょう。

- アイテム選び

- 太めで握りやすいマーカーやクレヨン(誤飲防止のため安全な素材のもの)

- 大きめの紙(模造紙や新聞紙など)

- 汚れてもいい環境

- 床や机に新聞紙やビニールシートを敷く

- 子どもにはスモックや汚れてもよい服を着せる

- 適切な椅子と机の高さ

- 腕を自由に動かせる高さで、足が床につくよう調整

保育者が押さえておきたい3つのスキルアップポイント

1. 子どもとの信頼関係を築くことばがけ術

お絵描き中に子どもが描いたものを見せてきたら、「すごいね!」「じょうずじょうず!」とことばをかけましょう。このようなやりとりは、「私ってすごい」「愛されている」と感じて、子どもの自己肯定感を高め、次の挑戦への意欲を引き出します。

また、ぐるぐる丸をたくさん描き始める頃には「何を描いているのかな?」と質問を投げかけることで、子どもの言葉の発達を促す効果も期待できます。

2. 一緒に描くことで興味を引き出す

保育士自身が楽しそうに描く姿を見せることで、子どもの興味を引き出すことができます。例えば、簡単な点や線を描きながら、「ジージー カキカキやってみる?」と問いかけると、子どもたちが真似をしたり、反応を示したりするでしょう。しかし、上手すぎる見本はやめましょう。子どもさんが描き始めないとき、てんてんなどをやってみせる程度にして、線や点が「ついた!」喜びを、待つことが大切です。

3. 描画活動を保育計画に組み込む方法

お絵かきを日常の保育計画に組み込む際には、以下の工夫を取り入れてみてください。

- 活動時間を短めに設定する

- 子どもの集中力に合わせて、10~15分程度から始める

- 感触遊びと組み合わせる

- お絵かきの前に感触遊びを行うことで、リラックスした状態で描画活動に取り組めます。

- 時間がない時、準備ができてない時など、保育者に心のゆとりがない時はやめておきましょう。

実践例:日常の保育で活用できるお絵描き活動

0歳児クラスの感触遊びとお絵描きの連動

0歳児クラスでは、まず感触遊びを取り入れ、その後にお絵描き活動を行う流れが効果的です。

例えば、砂、どろんこ、水で遊んだ後、紙に自由に線を描かせると、子どもたちはより解放された心で活動に取り組めます。

1歳児クラスでの描画活動の進め方

1歳児クラスでは、以下のような活動を取り入れてみましょう。

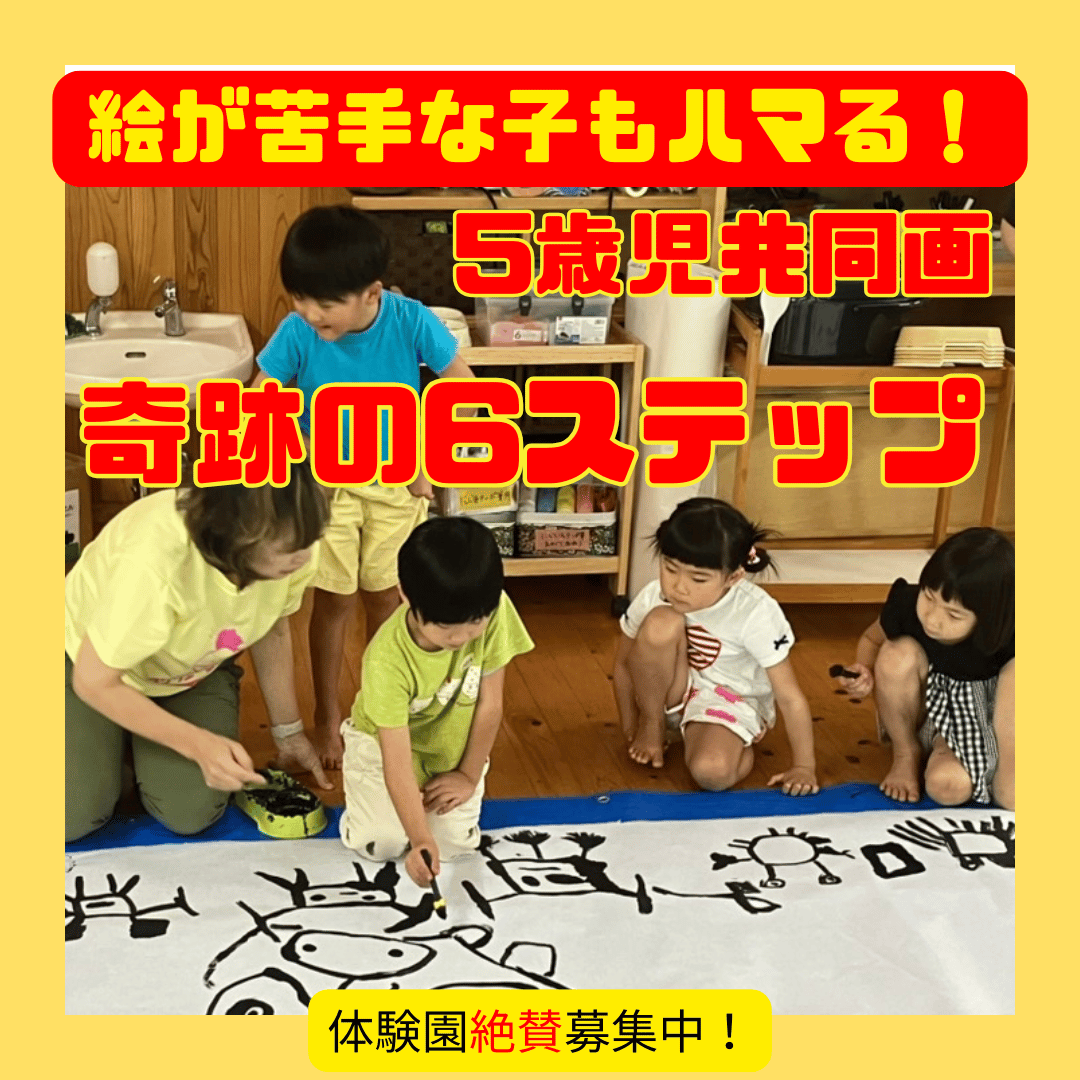

* 大きな紙に、模倣行動を活用して、ともだちと絵を描くことを楽しませる

* みんなが描いている横で、1対1のお絵描きをする

* ことばがけは、オノマトペなど子どもの感覚を言葉で代弁する

* 保育者は、子どもの発達以上の見本を描かない

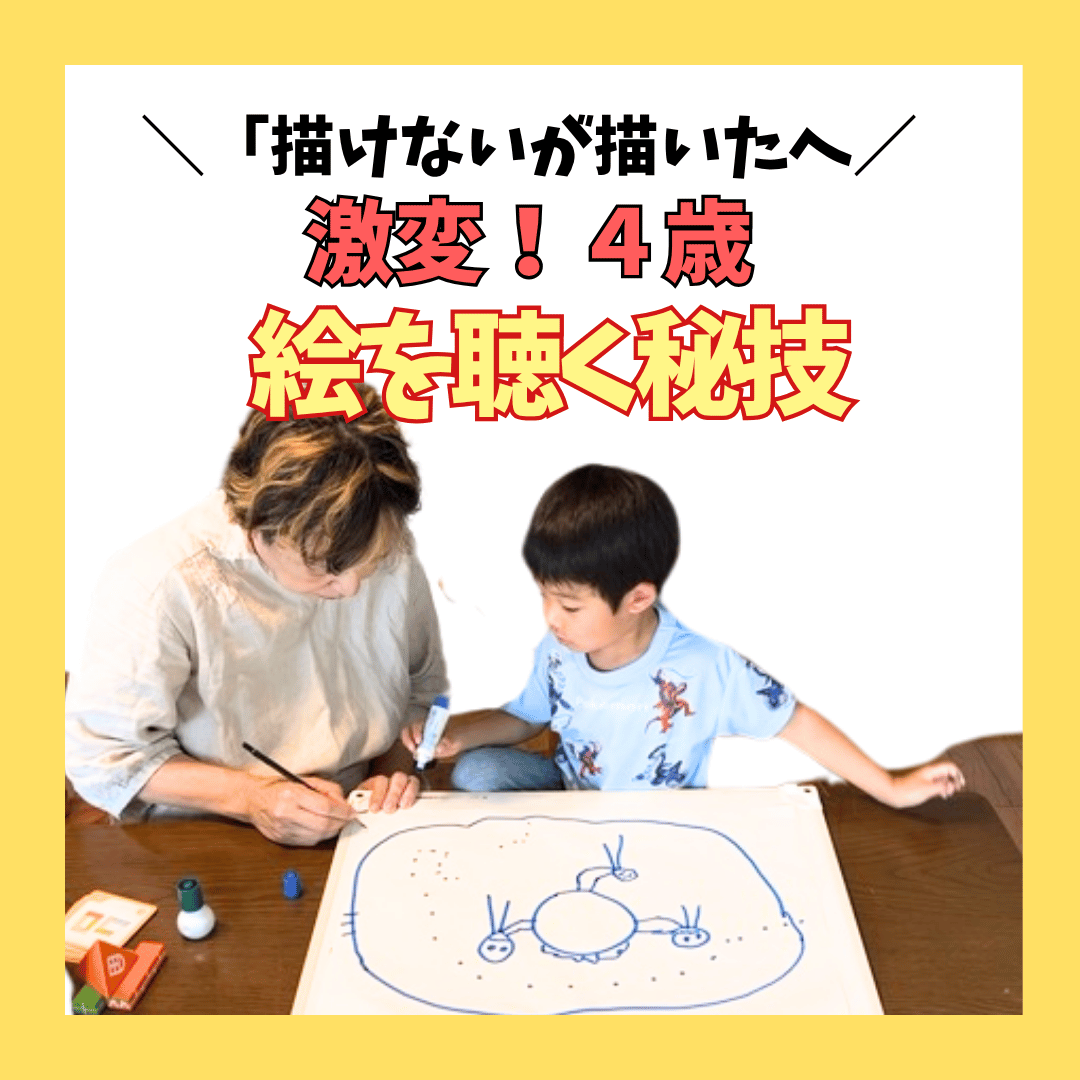

「改訂版 絵を聴く保育」が発売されました。年齢別のお絵描きや、ことばがけ表などをわかりやすく書いています。ぜひ試し読みされてください。

保育士研修で役立つポイントまとめ

描画活動の効果を理解する

お絵かきは、子どもの手指の発達、集中力、創造力を育む重要な活動です。

特に、1歳児が初めて紙に描く瞬間は、保育士や親にとっても感動的な体験となります。

安全で楽しい環境を整える

適切なアイテムや環境を準備することで、子どもたちが安心してお絵かきを楽しめるようになります。

ことばがけや共感を大切にする

描いた絵を見せてくれたときには、積極的に声をかけ、子どもとの信頼関係を深めましょう。

1歳児のオノマトペを使ったことばがけ例

1歳児は言葉でのコミュニケーションがまだ十分ではないため、オノマトペ(擬音語・擬態語)を使った声かけが特に効果的です。

オノマトペことばがけの実践例

* 線を引いているとき: 「じーじー、かきかき、すごいね」「びゅーん、ながいね」と線の動きに合わせて声をかける

* ぐるぐる描いているとき: 「くるくる、まるまる、たのしいね」と円を描く動きに合わせる

実践エピソード

1歳9か月のAちゃんが初めてシャトルクレヨンを握った日のこと。最初は手に持って眺めていましたが、私がそっと手を添えて「じーじー、かきかき」と言いながら紙に線を描くと、Aちゃんは目を輝かせてまねをし始めました。

「てんてん、できたね!すごい!」と声をかけると、Aちゃんは笑顔でアイコンタクトを返してくれました。それからは自分から「てんてん」と言いながら描くようになり、描画活動への興味が広がっていきました。

「これ、いちごかな?」と見立てて、食べるまねをすると

「いちご!いちご」と言い、もっと食べてと言わんばかりにつまんで、食べさせてくれる動作をしてくれました。

このように、子どもの知っていることばや、オノマトペは子どもが理解しやすく、描く行為と言葉をつなぐ架け橋になります。特に1歳児には、子どもの動きに合わせたリズミカルな声かけが、描画活動をより楽しいものにするでしょう。

適切な環境設定は、子どもの描画活動の成功に大きく影響します。発達段階に合わせた色の理解、適切な画材、紙、場所を提供することで、子どもたちは安心して自分の感性を表現できるようになります。特に幼い子どもには、オノマトペを使った温かい声かけを心がけ、描く喜びを一緒に分かち合いましょう。

「改訂版 絵を聴く保育」が発売されました。年齢別のお絵描きや、ことばがけ表などをわかりやすく書いています。ぜひ試し読みされてください。

さらにスキルアップを目指す保育者さんへ

保育士としてのスキルアップを目指すなら、描画活動を通じて子どもたちの成長をサポートする方法を学ぶことが大切です。保育研修では、実践例や計画の立て方を学ぶことで、日々の保育に自信を持って取り組むことができるでしょう。また、子育て支援センターや、ママサークル、ファミリーサポートでの研修にも最適です。

「はじめてのお絵かき」で子どもたちの笑顔を引き出し、成長をサポートする保育士として、あなたのスキルをさらに磨いてみませんか?

.png)