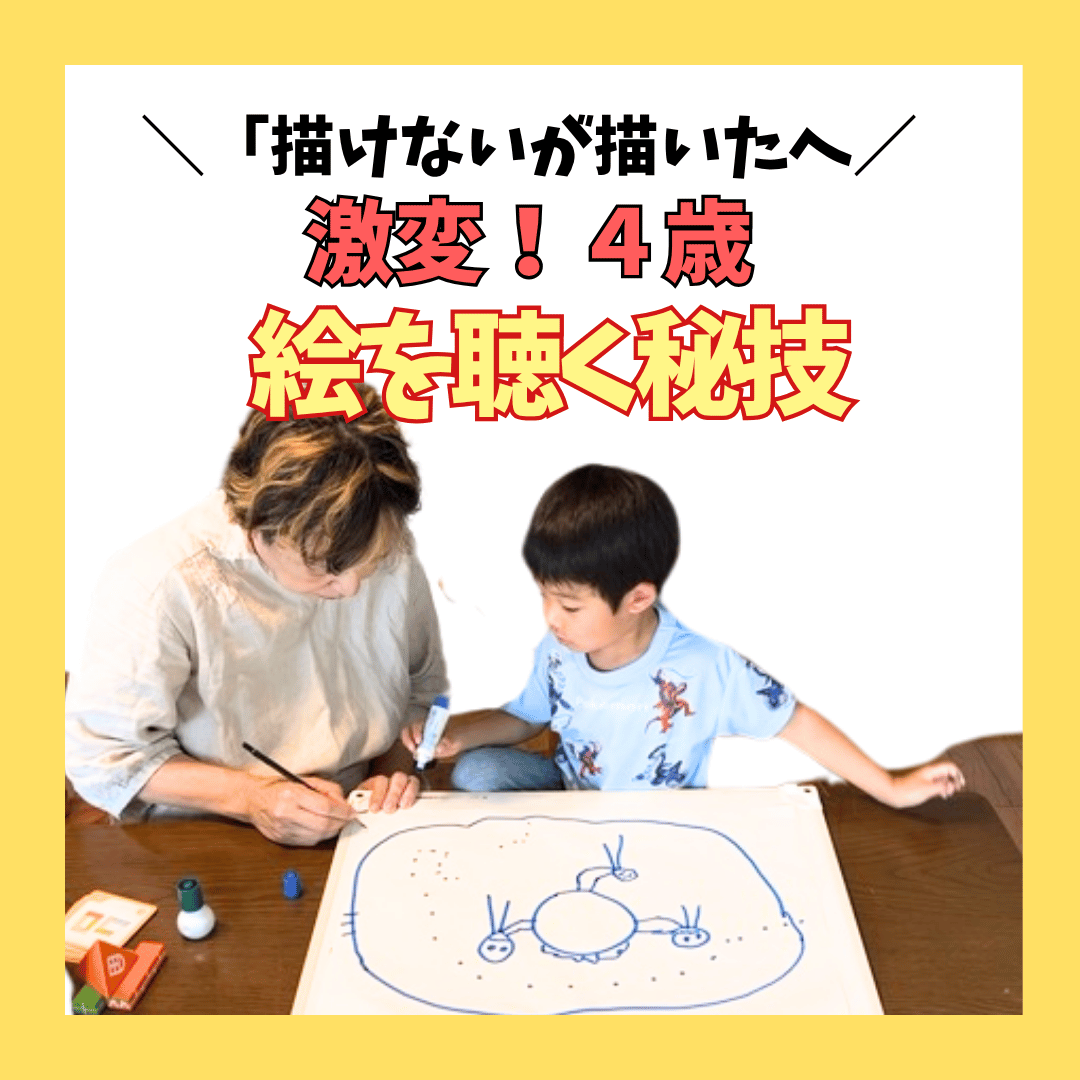

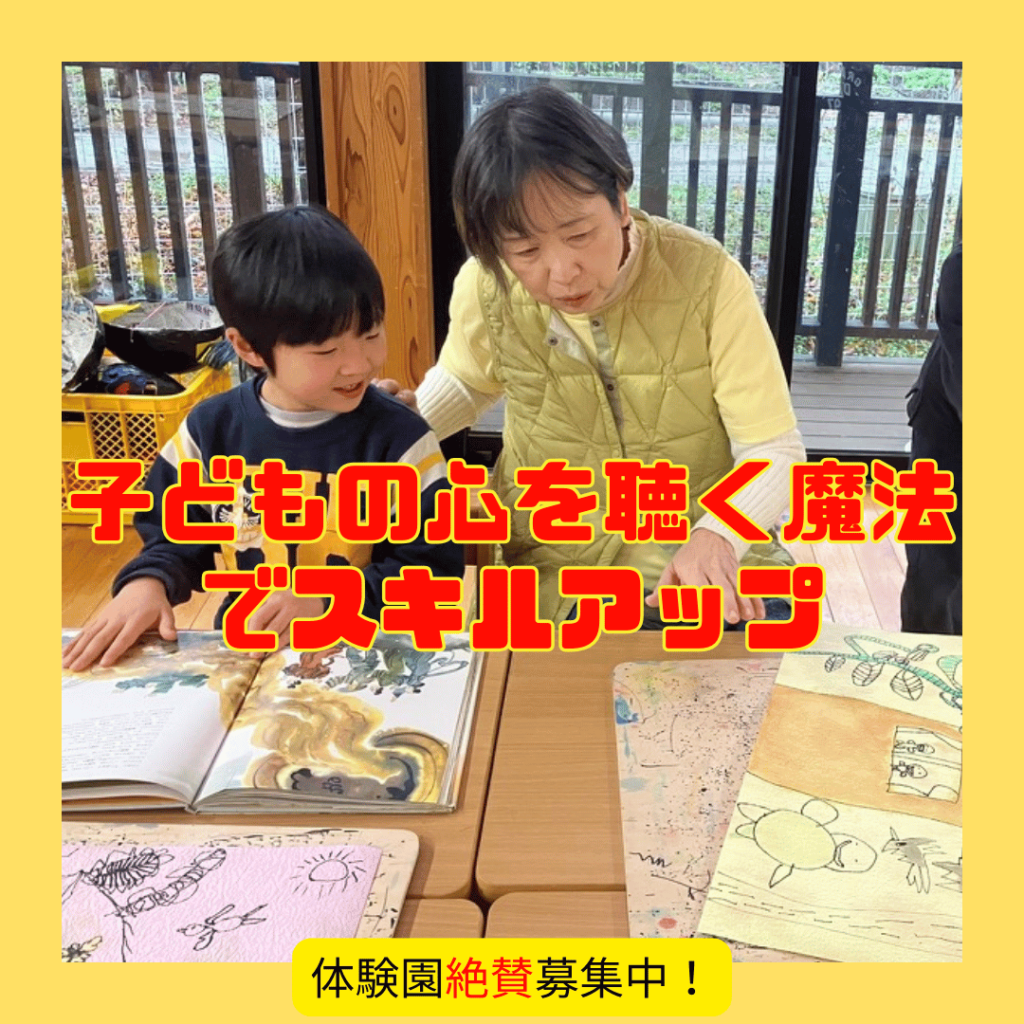

子どもの心を聴く魔法、あなたも使えるようになります

保育士として、子どもたちの心に寄り添い、成長を支えることは日々の大切な役割です。しかし、子どもが本当に伝えたいことを理解できているでしょうか?

「絵を聴く保育」は、子どもが描いた絵を通じて内面の声を聴き取り、EQ(感情知能)を育む新しい保育手法です。あなたも、この魔法のような力を身につけてみませんか?

公式LINE登録で、子どもの発達と絵の発達がまるごとわかるシートプレゼント🎁配布中!

AI時代に求められるEQ能力とは?

現代社会は急速にAIが発達し、多くの仕事がコンピューターに置き換えられています。しかし、人間ならではの強みである「EQ」は、AIでは決して代替できません。

EQ(感情知能)とは?

EQとは、自分や他者の感情を理解し、適切に対処する能力のこと。非認知能力の一つであり、人生の成功や幸福感に大きく影響すると言われています。

EQを育む保育の重要性

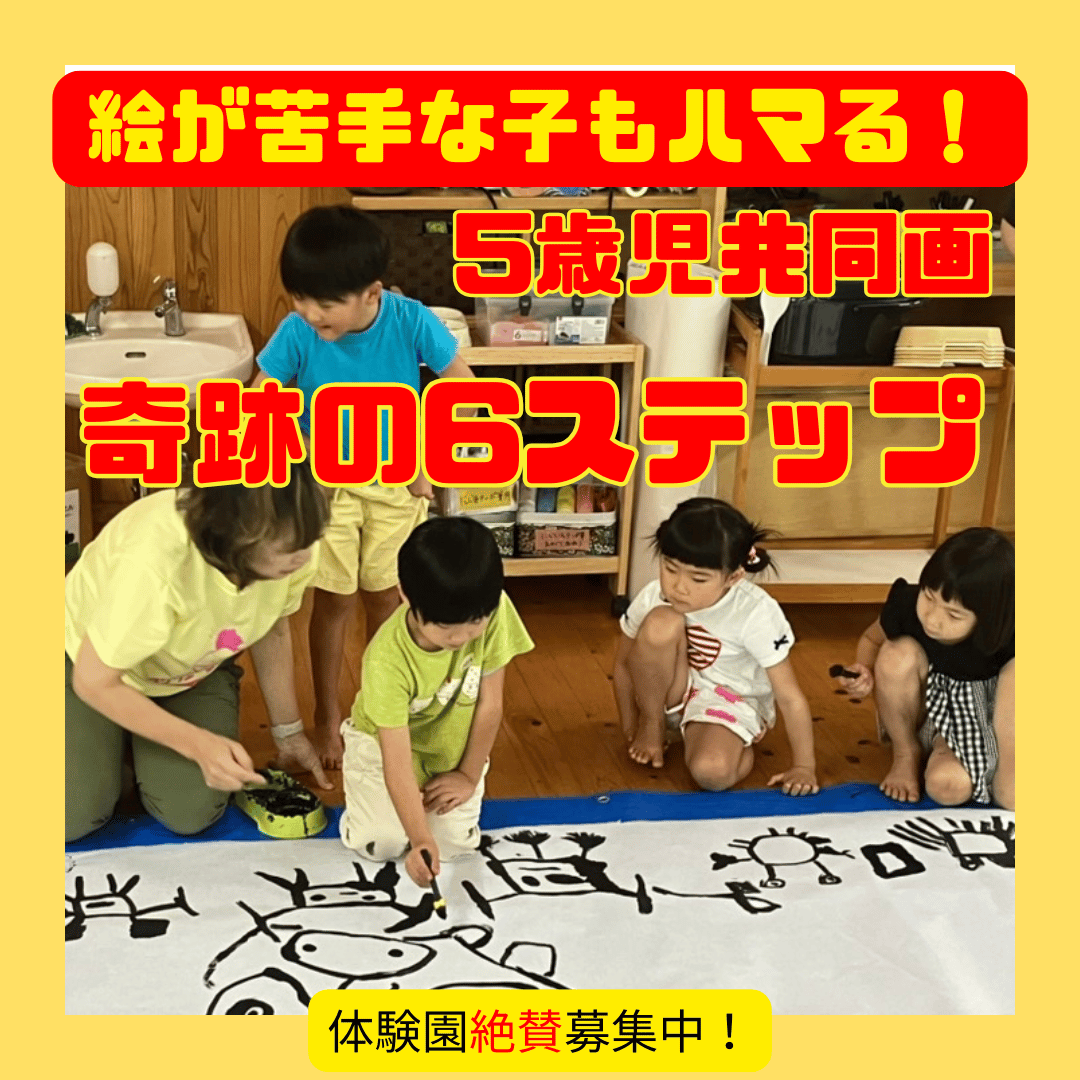

乳幼児期にEQを育てることで、子どもたちは自己肯定感を高め、他者との円滑なコミュニケーション能力を身につけます。特に「絵を通じた対話」は、子どもが自分の気持ちを表現し、相手の気持ちを理解する力を育むのに最適な方法です。

「絵を描いてくれない…」その原因は大人の聴き方にあった?

「子どもが絵を描いてくれない」「絵について話してくれない」という悩みを抱える保育士や保護者は少なくありません。しかし、この問題の根本は子ども側ではなく、実は大人の関わり方に隠されているかもしれないのです。

子どもの創造性を阻む大人の言葉かけ

子どもが描いた絵に対して「上手ね!」「かわいいね!」といった評価的な言葉をかけていませんか?一見肯定的に思えるこれらの言葉は、実は子どもの創造性を狭める可能性があります。こうした評価の言葉を繰り返し聞いた子どもは、「上手に描かなければならない」というプレッシャーを感じ、自由な表現をためらうようになるのです。もっと、興味を持って具体的に質問したり、「このケーキおいしそうね、食べてもいいかな?」見立てたりして、絵の中で遊ぶようなことばがけをしてみましょう。

子どもが本当に求めているのは「共感」

子どもが絵を描く目的は「上手に描くこと」ではなく、自分の考えや感情を表現することです。そのため、大人に求めているのは評価ではなく、自分の表現に対する「共感」なのです。「これは何?」と尋ねるのではなく、「この赤い色がとても元気な感じがするね」「たくさんの丸を描いたんだね、どんな気持ちで描いたの?」といった、子どもの表現プロセスに寄り添う言葉かけが重要です。

対話的な関わりが創造性を育む

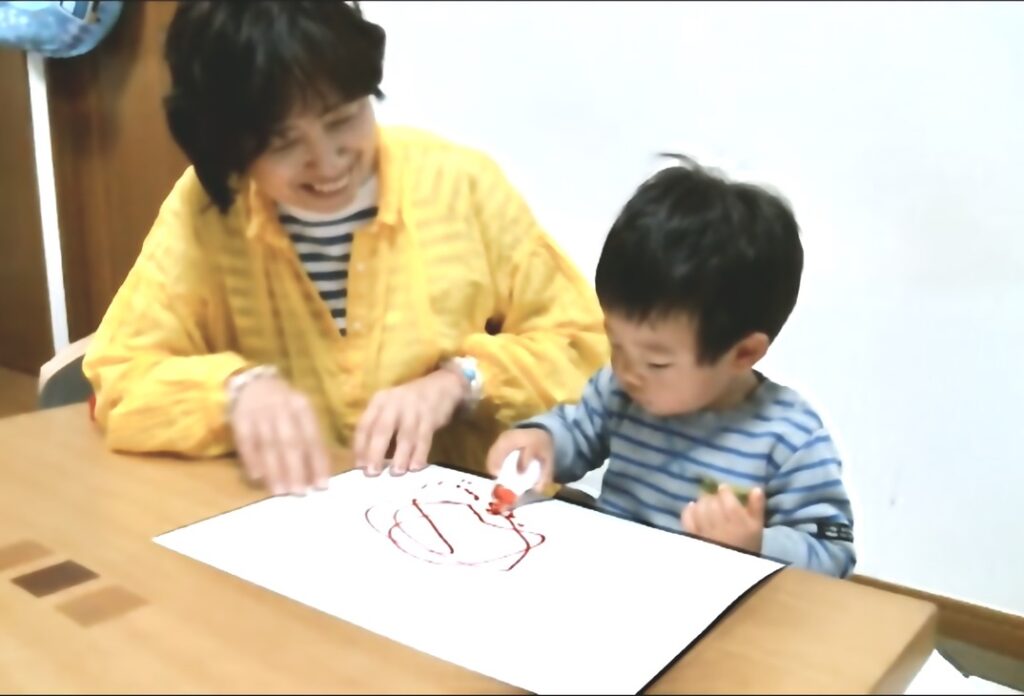

子どもの絵と向き合うときは、一方的な評価ではなく、対話を心がけましょう。「この部分はどうやって思いついたの?」「次はどんな絵を描きたい?」など、子どもの思考や感情に興味を示す質問は、子どもの創造性を刺激します。また、大人も一緒に絵を描くことで、表現する喜びを共有することができます。

自由な環境づくりの重要性

絵を描く時間や場所、材料についても自由度を高めることが大切です。「今日は絵を描く時間です」と強制するのではなく、子どもが自発的に描きたくなるような環境を整えましょう。様々な画材を用意したり、テーマを提案するだけでなく、子どもの興味から出発する柔軟な姿勢が、子どもの表現意欲を高めます。

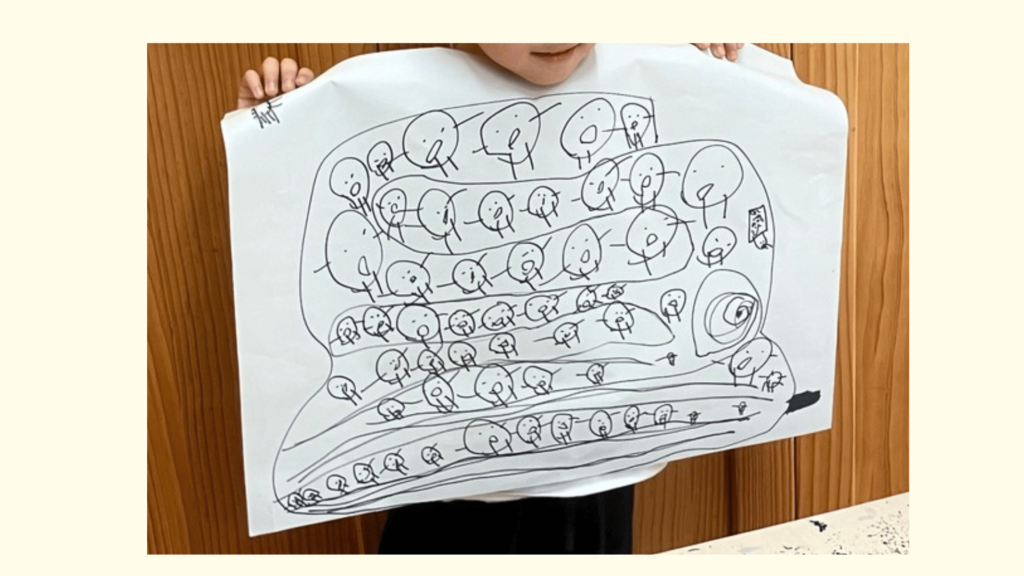

大人の聴き方が変われば、子どもの表現も変わる

子どもの創造性は、評価されることではなく、理解され、共感されることで育まれます。大人が評価者から共感者へと立場を変え、子どもの表現に真摯に向き合うことで、子どもたちはより自由に、豊かに絵を描くようになるでしょう。子どもが絵を描かない原因を子ども側に求めるのではなく、まずは私たち大人の「聴き方」を見直してみることから始めてみませんか。

「聞く」と「聴く」の違いを意識していますか?

子どもたちは敏感です。大人がただ「聞いている」だけなのか、それとも本当に心を込めて「聴いている」のかを感じ取っています。

- 聞く:耳に入れるだけの受動的な行為

- 聴く:心を込めて相手の気持ちを理解しようとする能動的な行為

子どもたちが求めているのは、まさにこの「聴く」姿勢なのです。

詳しくは、「改訂版 絵を聴く保育」の電子書籍で試し読みできます。👇

子どもが話したくなる保育士になるために

* アイコンタクトやうなずきなど、非言語コミュニケーションを大切にする

* 子どもの絵を評価せず、「絵の中の物語」を聴く

こうした姿勢が子どもたちの心を開き、自然と絵を描き、話したくなる環境を生み出します。

絵を聴く保育が保育士のスキルアップにつながる理由

「絵を聴く保育」を実践すると、保育士自身のスキルアップやキャリアアップにもつながります。その理由を具体的に見ていきましょう。

理由①:子どもの内面理解力が高まる

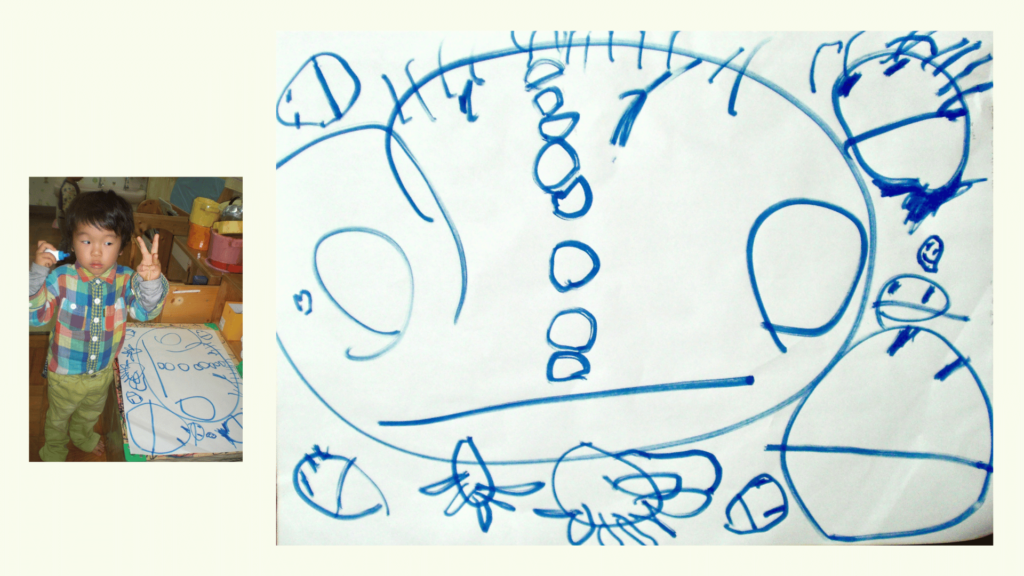

子どもは、言葉でうまく表現できない気持ちや考えを絵に込めることがあります。例えば、特定の色をたくさん使っていたり、絵の配置に偏りがあったりする場合、そこには何かしらのメッセージが隠されているかもしれません。

絵を通して子どもの気持ちを理解しようとすることで、子どもの個性や発達段階をより深く理解することができます。 これにより、子ども一人ひとりに合わせた適切な対応ができるようになり、子どもとの信頼関係を築くことができます。

理由②:保護者とのコミュニケーションが円滑になる

子どもの内面を深く理解することで、保護者の方に対して、子どもの成長や日々の様子を具体的に伝えることができます。 例えば、「〇〇ちゃんは、最近絵の中でお友だちをたくさん描いています。これは、〇〇ちゃんが大好きなお友だちと遊べるようになった気持ちが現れています。」

といったように、絵を通して見えた子どもの姿を伝えることで、保護者の方も安心し、保育士への信頼感も増すでしょう。 保護者とのコミュニケーションが円滑になることで、連携が強化され、より質の高い保育を提供できるようになります。

理由③:自己肯定感を育む保育が実践できる

子どもは、自分の気持ちや考えを聴いてもらえることで、「自分は受け入れられている」「自分は大切な存在だ」と感じ、自己肯定感を育みます。

保育士が子どもの絵に真剣に向き合い、丁寧に聴くことで、子どもは「自分の声を聴いてもらえた」という安心感を覚えます。 クラス全体がポジティブな雰囲気になることで、子どもたちは安心して自己表現ができるようになり、さらに自己肯定感が高まります。

「先生、違うよ!」子どもの言葉で気づいた、絵を聴く保育の大切さ

ある日、2歳のハルくんが描いた絵を見て、「お鼻がたくさんあるね」と声をかけました。するとハルくんは、「先生違うって。これはボタンだよ」と教えてくれました。ハルくんは、小さなボタンを止められるようになった喜びを絵に込めていたのです。

この瞬間、子どもの絵を「見る」だけでなく、「聴く」ことの重要性に気づきました。子どもたちは絵を通じて、自分の成長や感情を伝えています。この声に耳を傾けることが、保育士としての真の役割なのです。

明日からあなたも絵を聴く保育者へ

「ピアノも運動も苦手…でも、絵を聴くことならできるかもしれない」。そんな保育士さんがインストラクター養成講座を受講して、絵を聴く保育を特技として保育に活用しています。実践発表を行い、辞めたかった保育園が、行きたい保育園に変わった例も増えています。絵を聴く保育は特別な才能を必要としません。必要なのは子どもの心を理解したいという気持ちだけです。

あなたもぜひ、「絵を聴く保育」でEQ力を育むキャリアアップ・スキルアップ研修を受けてみませんか?子どもたちの未来を豊かにする魔法が、きっとあなたにも使えるようになります。

まとめ:絵を聴く保育で未来を育む保育士へ

「絵を聴く保育」は、子どもの心に寄り添い、自己肯定感やEQ(感情知能)を育むだけでなく、保育士自身のスキルアップやキャリアアップにもつながる新しい保育の形です。

絵を通じた対話は、子どもの内面を深く理解し、保育現場や保護者とのコミュニケーションをより円滑にする力を与えてくれます。

これからの時代、AIでは代替できない「人間らしさ」を育む能力がますます重要になります。保育士として、子どもたちの未来を支えるために、ぜひ「絵を聴く保育」を実践してみませんか?

研修を通じて、あなたも子どもたちの心を「聴ける」保育士になりましょう。

詳細は以下のボタンからご確認いただけます!

.png)