はじめに:なぜ今、保育士研修で「共同画」が注目されるのか?

近年、保育や教育の現場では、子どもたちの「非認知能力」を育むことが重要視されています。非認知能力とは、協調性や粘り強さ、自己表現力など、数値では測りにくい人間性や社会性に関わる力を指します。AIやデジタル化が進む現代社会において、単なる知識や技術だけでなく、豊かな人間性やコミュニケーション能力を育てることがますます求められているのです。

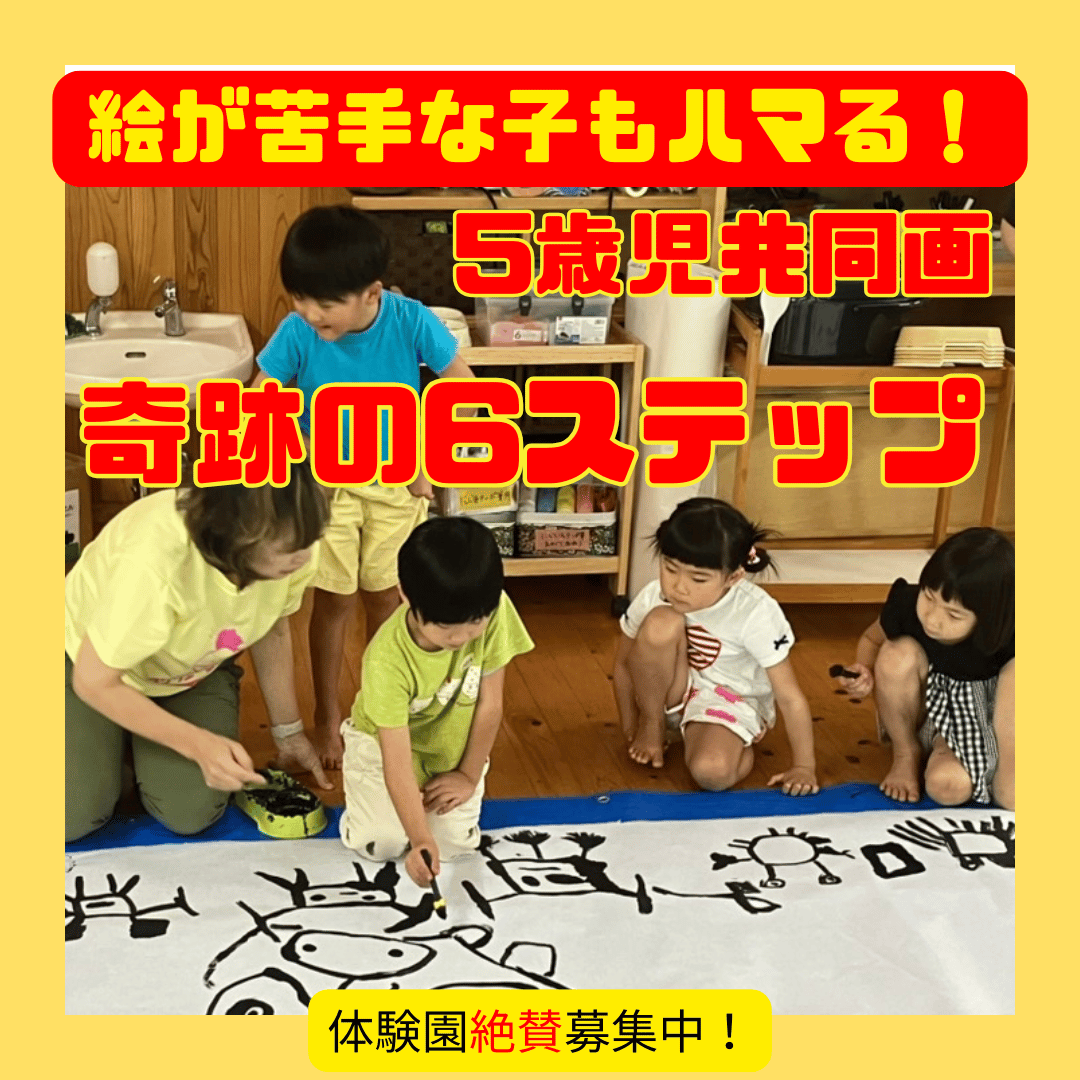

こうした中で、保育士研修において特にお勧めしたいのが「共同画」です。共同画は、複数の子どもたちがひとつの作品を協力して描き上げる活動です。子どもたちは、友だちとの対話を通してイメージを共有し、意見を調整しながらひとつの目標に向かって協力します。その過程で自然と非認知能力が育まれていくのです。

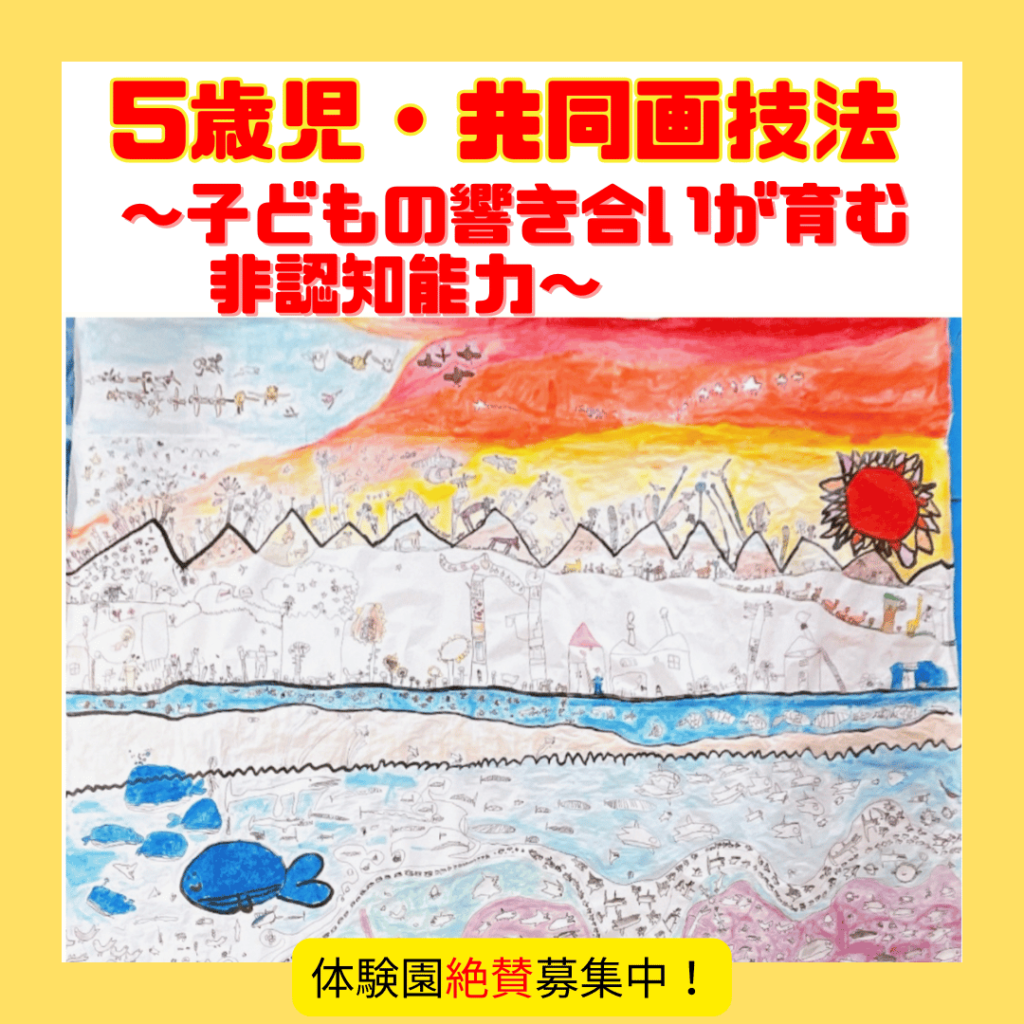

特に5歳児クラスでは、集団生活の中で友だちと関わり合う力が急速に発達します。この時期に共同画を取り入れることで、子どもたちは互いの意見を尊重し、協力して問題を解決する経験を積み重ねます。また、自己表現が苦手な子どもでも、友だちとの共同作業の中で自分の思いを伝える方法を学び、自信を深めていくことができます。

つまり、5歳児クラスにおける共同画は、子どもの非認知能力を伸ばすための非常に有効な保育活動であり、保育士自身のスキルアップにもつながる貴重な実践方法なのです。保育士研修でこの共同画を深く学ぶことは、保育の質を高め、子どもたちの将来に向けた確かな基盤を築くことにつながります。

共同画の意義とは?

5歳児クラスでの共同画活動は、子どもたちが互いに響き合いながら非認知能力を育む大切な機会です。非認知能力とは、表現力、感性、コミュニケーション能力、協調性など、学力とは異なる人間性や社会性を指します。さらに、この能力が学力を支える力にも関係しています。この活動を通じて子どもたちは、仲間と協力しながら自己表現を深めると同時に、集団としての絆を強めていきます。

共同画がもたらす成長のプロセス

1. 協力する力の育成

共同画では、子どもたちがアイデアを共有しながら一つの作品を完成させます。この過程で「友達との対話」や「意見交換」が自然に行われ、協調性や問題解決能力が養われます。

2. 自己表現と感性の発揮

個々のイメージを持ち寄り、それを形にすることで自己表現力が高まります。また、絵に色を塗るなどの作業を通じて感性が豊かになります。

3. 忍耐力と達成感

描き間違いや意見の食い違いなど困難に直面することもありますが、それらを乗り越えた時の達成感は格別です。この経験は忍耐力や責任感を育む重要な機会となります。

共同画の具体的な進め方と環境設定

STEP1:「物語の読み聞かせ」で子どものイメージを引き出す

絵本の選び方と活用法のポイント

共同画を始める前に、まず物語の読み聞かせを行い、子どもたちが共通のイメージを持てるようにします。絵本選びのポイントは以下の通りです。

子どもが主人公の気持ちに共感し、物語の世界に自然と入り込めるものを選びましょう。

* 文学的に優れた作品

言葉の美しさや表現力が豊かな文学作品を選ぶことで、子どもの感性や想像力を豊かに育みます。

* イメージが膨らむ夢や理想が描かれた物語

子どもが自由に想像を広げられるような、夢や理想、冒険の世界が描かれた物語がおすすめです。

①読み聞かせの際は、ゆったりとした落ち着いた雰囲気を作り、子どもたちが物語の世界に浸れるように配慮しましょう。

②読み終えたら、子どもたちに感じたことやイメージを自由に話してもらい、共通のイメージを深めることが大切です。

STEP2:「個別スケッチ」で一人ひとりのアイデアを尊重する

子どもが自由に描ける環境づくりのコツ

③物語から得たイメージをもとに、まずは個別にスケッチをします。ここで重要なのは、子ども一人ひとりのアイデアや表現を尊重し、自由に描ける環境を整えることです。

保育士の声かけは肯定的に

「素敵な色だね」「面白いアイデアだね」といった肯定的な言葉で、子どもの自己肯定感を高め、自信を持って描けるよう支援します。

④この個別スケッチを通じて、子どもたちは自分の考えやイメージを具体的に表現することができ、次の共同作業への準備が整います。

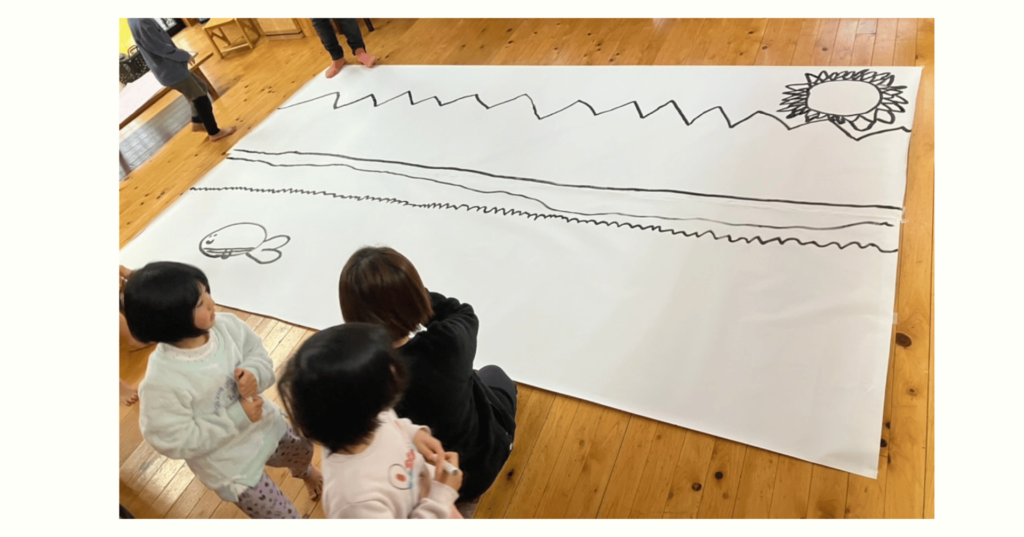

STEP3:「グループ作業」で協力して基底線を描く

グループ分けや役割分担の工夫とは?

5歳児クラスにおける共同画は、子どもたちが共通のイメージを持ち、それを集団で共有しながら描く活動です。特にこの年齢では、友だちと協力して一つの作品を作る認識力やコミュニケーション力が大きく発達します。

基底線を協力して描く

共同画では、地面や背景となる基底線を協力して描きます。子どもたちが互いの意見を出し合い、一つの線を描くことで、協調性や社会性が自然と育まれます。

【グループ分けのポイント】

子ども同士の相性や関係性を考慮し、互いに刺激を与え合えるようなグループ編成を心掛けましょう。

役割分担の工夫

「リーダー」「色塗り係」「線を描く係」など、子どもたちが自分の役割に責任を持ち、互いに協力できるよう役割を明確にします。ただし、強制的に決めるのではなく、子どもたち自身が話し合って決められるように援助しましょう。

STEP4:「背景塗りと仕上げ」で達成感を共有する

完成まで集中できる援助の方法

最後に、背景を塗り、細部まで仕上げていきます。この段階では、子どもたちが完成に向けて達成感を共有できるよう、保育士の援助が重要です。

完成後の共有と振り返り

完成後には、作品をみんなで鑑賞し、描いた時の気持ちや楽しかったことを共有します。これにより、子どもたちは達成感や自己肯定感を感じ、次の活動への意欲を高めることができます。

ゴールを意識させることばかけ

「あと少しで完成だね」「みんなで頑張ったね」といった声かけで、子どもたちの意欲を高めましょう。

集中力が途切れないような工夫

疲れや飽きを感じ始めたら休憩を取り入れたり、少し離れて作品を眺めたりする時間を作り、再び意欲を引き出します。

共同画で見られる子どもの姿

1. 意見交換する姿

共同画では、子どもたちが互いに自分の考えやイメージを伝え合いながら、一つの作品を作り上げていきます。「ここはどんな色にする?」「ここには何を描こう?」といった会話を通じて、デザインや構成を決めていく姿が見られます。自分の意見を伝えるだけでなく、友だちの意見を聞いて理解し、調整する力が育まれます。

2. 協力する姿

一人では難しいことでも、友だちと協力することで達成できる喜びを味わえるのが共同画の魅力です。子どもたちは役割を分担し、互いに助け合いながら目標に向かいます。「一緒に描くと楽しいね」「みんなで描いたから上手にできたね」などと喜びを共有し、協調性や社会性を自然に身につけていきます。

3. 月年齢差による刺激

同じ5歳児クラスでも、4月生まれの子どもと3月生まれの子どもでは、月年齢による発達の差があります。しかし、共同画ではこの発達差がむしろ良い刺激となります。例えば、描画が得意な子どもが苦手な子どもを自然にサポートしたり、年齢差や発達差に関係なく意見を出し合ったりする姿が見られます。月年齢差があるからこそ、子ども同士が互いに刺激を与え合い、成長を促し合うことができるのです。

共同画活動から得られる成果

このように、共同画の活動を通じて、子どもたちは互いに意見交換や協力を経験し、月年齢差を超えた関わり合いを通じて、豊かな人間性や社会性を育んでいきます。

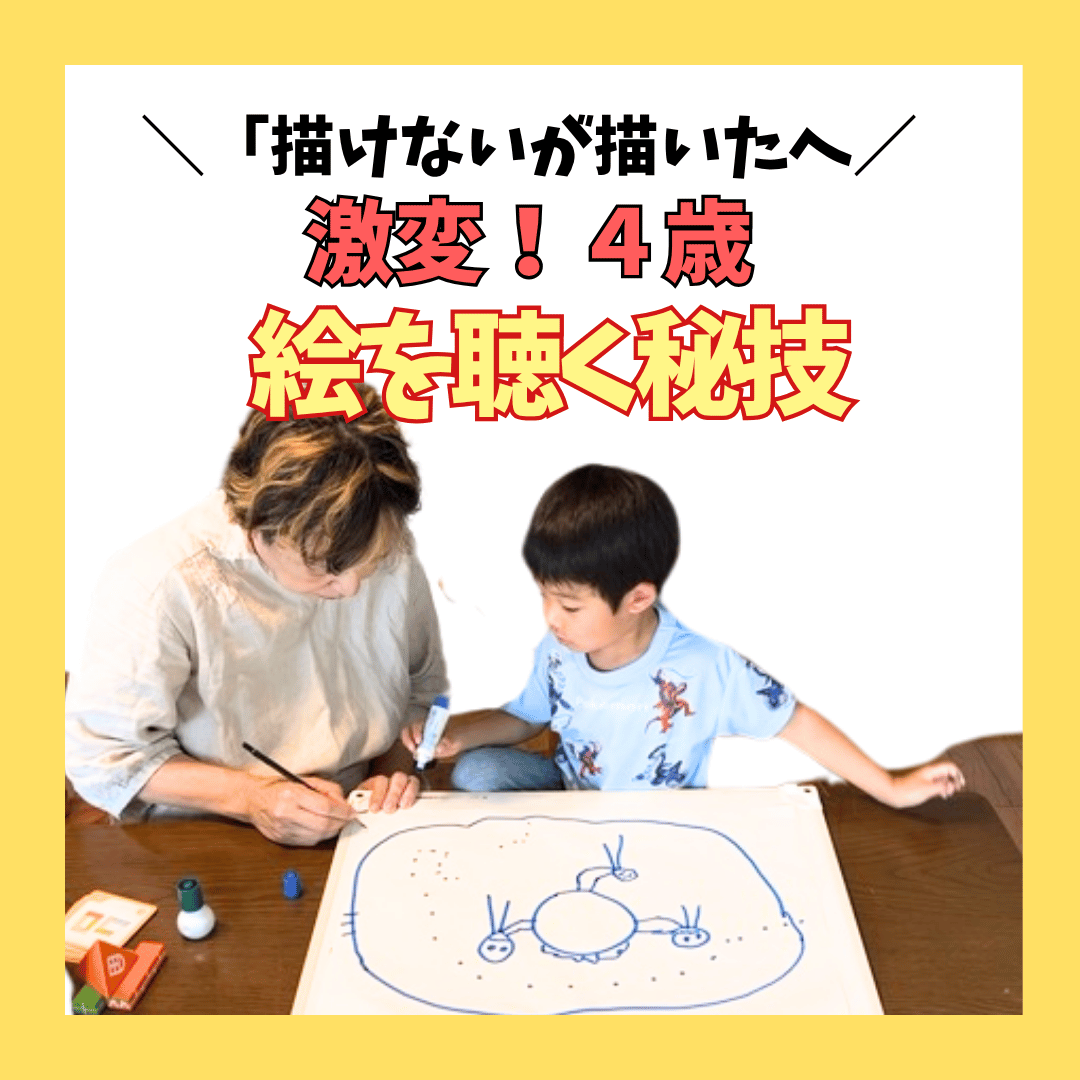

年間サポートでここまで変わる!

個々の能力を引き出すことと並行して、共同画を取り入れることでこんなにも変わっていきます。

しかし、描画活動に対する苦手意識を持つ保育者は7割とも言われます。

そこで、保育研修によって、職員全員の意識を変えることによって、こんなにも子どもたちの本来持っている力を発揮させることができます。環境設定はもちろんですが、日々の取り組みや保育計画の相談も併せてアドバイスをさせていただくことも可能です。

まとめ:保育実践への提案

共同画は、単なる絵画活動を超えて、子どもたちの豊かな感性や人間関係、社会性を育むことができる優れた保育実践です。特に5歳児クラスでは、子ども同士が一つのテーマを共有し、互いの意見を交換したり協力し合ったりしながら作品を作り上げることで、心の成長やコミュニケーション能力が大きく発達します。

初めて5歳児を担当する保育者にとっては、「子どもたちが本当に協力できるのだろうか」「絵が苦手な子どもも楽しめるのだろうか」といった不安があるかもしれません。しかし、共同画を通じて子どもたちが互いに刺激を与え合い、月年齢差や発達の違いを超えて助け合いながら成長していく姿を目の当たりにすると、その不安は「感動」や「やりがい」に変わります。

保育者として、この活動を積極的に取り入れることで、子どもたち一人ひとりが持つ可能性を引き出し、自信や達成感を育むことができます。また、活動を通じて子どもたちが自分の気持ちを表現し、友だちとの関係性を深めていく姿を見ることは、保育者自身にとっても大きな喜びややりがいとなるでしょう。

ぜひ、この共同画の保育実践に関する研修を受け、子どもたちが互いに響き合いながら成長する素晴らしさを体験してみてください。子どもたちの新たな一面や可能性に気づくことができ、保育者としての視野や実践力を大きく広げることができるはずです。

📖 参考書籍:改訂版 絵を聴く保育

お問い合わせ

共同画活動に関するご質問やご相談は、以下のボタンからお気軽にお問い合わせください。

.png)