もくじ

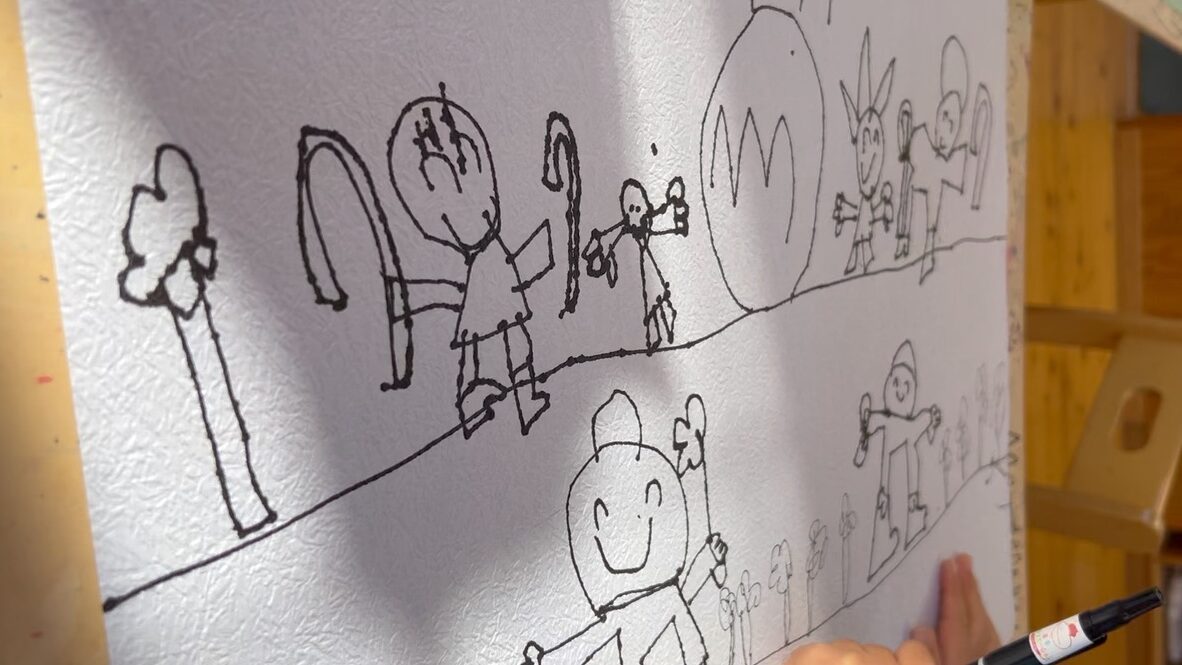

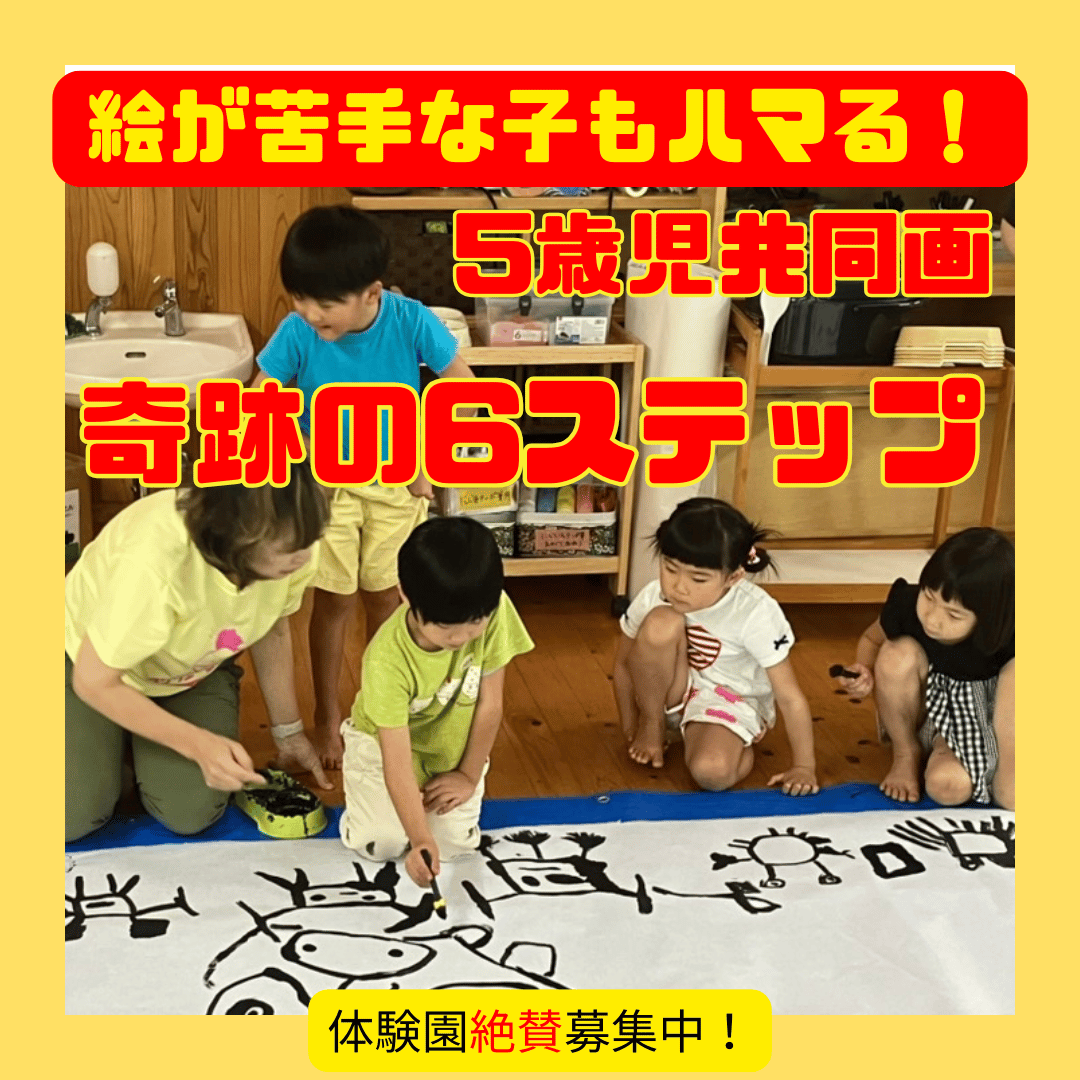

5歳児クラスの共同画。物語の絵を2人で描く

保育士としてスキルアップを目指している方へ、子どもの創造性や対話力を引き出す「絵を聴く保育」の実践法をご紹介します!この方法は、保育研修の計画に取り入れることで、保育の質を大きく向上させることができます。

絵を聴く保育とは?共同画を通じて育む創造性と対話力

「絵を聴く保育」とは、子どもたちが絵を描きながら自分自身や仲間と対話し、創造性を発揮する保育の方法です。特に年長組の子どもたちに対して、グループでの共同作業を通じて協調性や表現力を育むことを目的としています。

.jpeg)

保育研修に最適!「絵を聴く保育」の実践ステップ

1. 物語の読み聞かせでイメージを膨らませる

活動の始まりは、ロシアの物語『森は生きている』の読み聞かせです。

【場面】大晦日の夜、12月の神様と1月の神様が森の動物たちを点呼する場面を聞きながら、子どもたちはそれぞれのイメージを心に描きます。

2. 個々のイメージをスケッチする

読み聞かせが終わった後、子どもたちは個々にイメージをスケッチします。この段階では、自由に思い描いたものを紙に描き出すことを大切にします。

3. グループで基底線を描き、共同画をスタート

次に、3つのグループに分かれ、それぞれのリーダーがもみ和紙に基底線を描きます。この基底線をもとに、グループ全員が自分のスケッチを模造紙に描き込んでいきます。

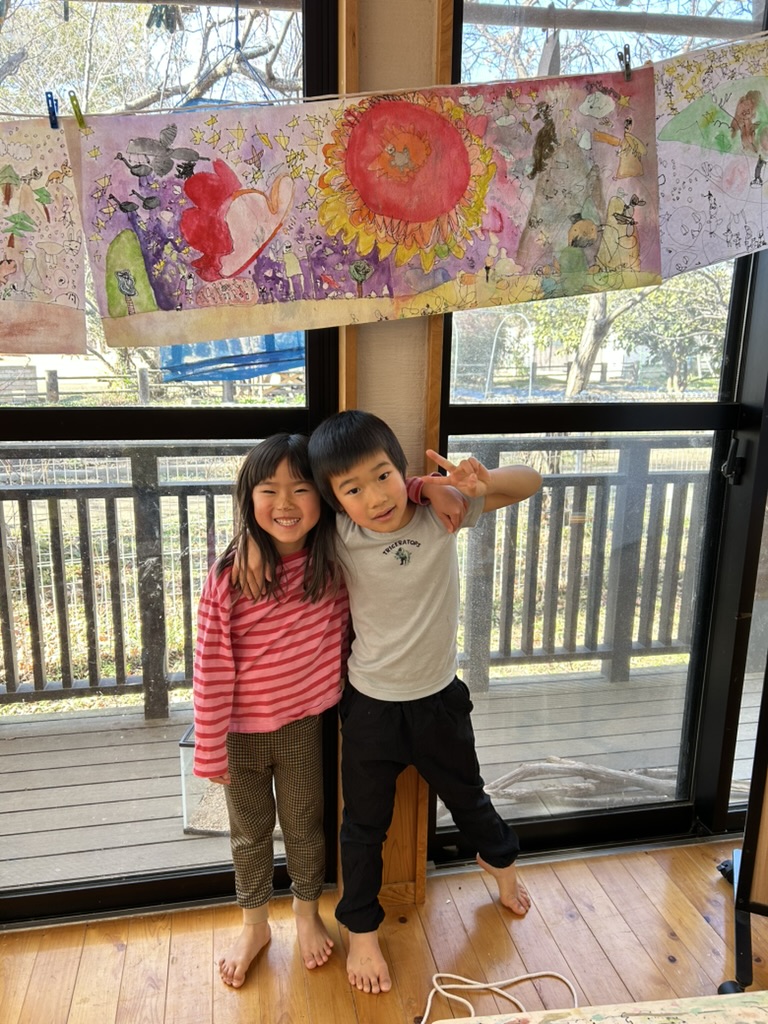

4. 背景を塗り、絵を完成させる

描き込んだ後は、背景から色を塗り始めます。自分が描いた絵に色をつけることで、作品に命が吹き込まれる瞬間を体験します。

対話が生まれる瞬間:絵を描くプロセスの魅力

共同画の最大の魅力は、「対話」が生まれることです。

- 友だちとの対話:他の子どもたちと意見を交わしながら、絵を仕上げていく過程で協調性が育まれます。

- 自分との対話:自分が描いた絵を見直し、次にどう描くかを考えることで自己表現力が高まります。

保育士研修に取り入れるメリット

「絵を聴く保育」を保育研修に取り入れることで、以下のようなスキルアップが期待できます。

・子どもの創造性を引き出す技法の習得

・グループ活動を通じた協調性の育成方法の理解

・子どもとの対話を深める力の向上

・グループ活動を通じた協調性の育成方法の理解

・子どもとの対話を深める力の向上

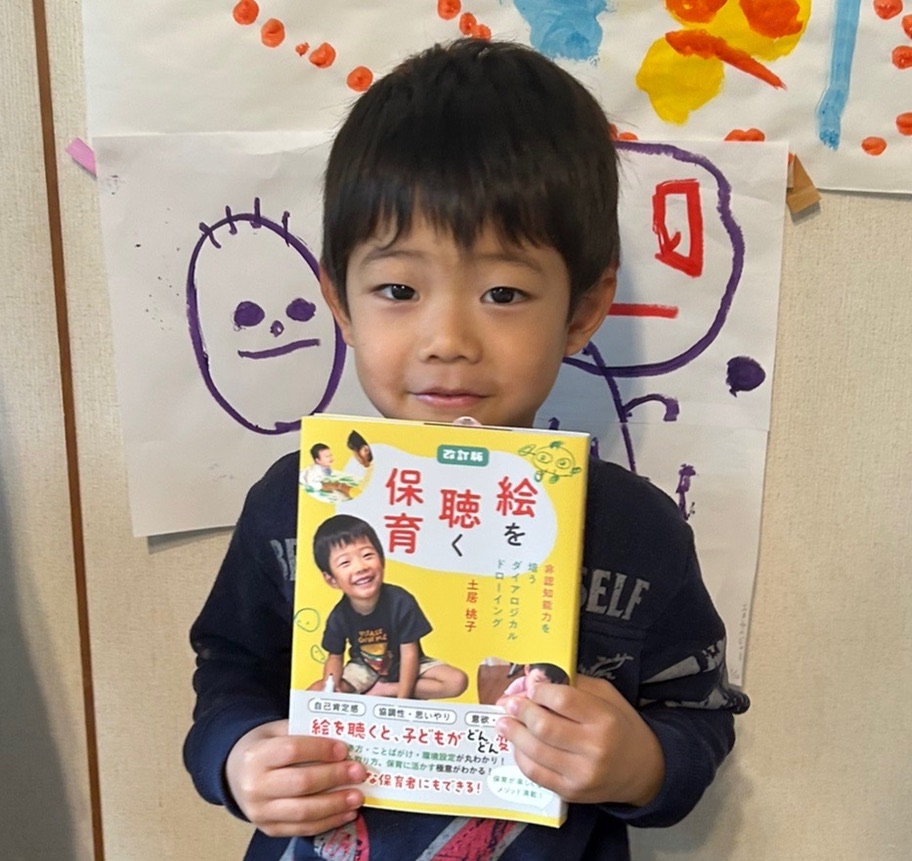

まとめ:保育の現場で活かせる「絵を聴く保育」

「絵を聴く保育」は、子どもたちの創造性、対話力、そして自己表現力を育む素晴らしい方法です。保育士としてスキルアップを目指す方は、ぜひこの実践法を保育研修の計画に取り入れてみてください。

子どもたちが夢中になって絵を描き、成長していく姿を一緒に楽しみましょう!

.png)