4歳児クラスの絵でEQ力を伸ばす方法:非認知能力を育む描画活動のすすめ

はじめに:絵で育てる非認知能力(EQ力)とは?

2022年1月から始めた親子青空保育園では、子どもの絵を聴き、EQ力(非認知能力)を伸ばす描画活動を行っています。

非認知能力とは、目標に向かって頑張る力や感情をコントロールする力、人とうまくかかわる力など、内面の力を指します。この力は、将来の生きる力や意欲に大きく影響を与える重要な能力です。子どもの絵でEQ力(非認知能力)を伸ばす描画活動をしています

🌸親子で、自然の中でおもいっきり遊び、自分の親も友達の親もみんなで見守り思いが受け止められています

🌸その日にやりたい遊びは、子どもが決めることにより主体性を育てています

🌸異年齢が一緒に遊び、生きるために必要なこと、料理を作り、栽培や収穫も体験します

2018年4月に保育指針が改定されました。大きな改定の柱として非認知能力の重要性が挙げられています。非認知能力は、EQ力ともいわれ、心の知能指数とも言われています。「保育所保育指針」の約10年ぶりの改定は、小学校以降の「学習指導要領」も含めた大改定の第一歩として、今までの改定とは大きく異なります。

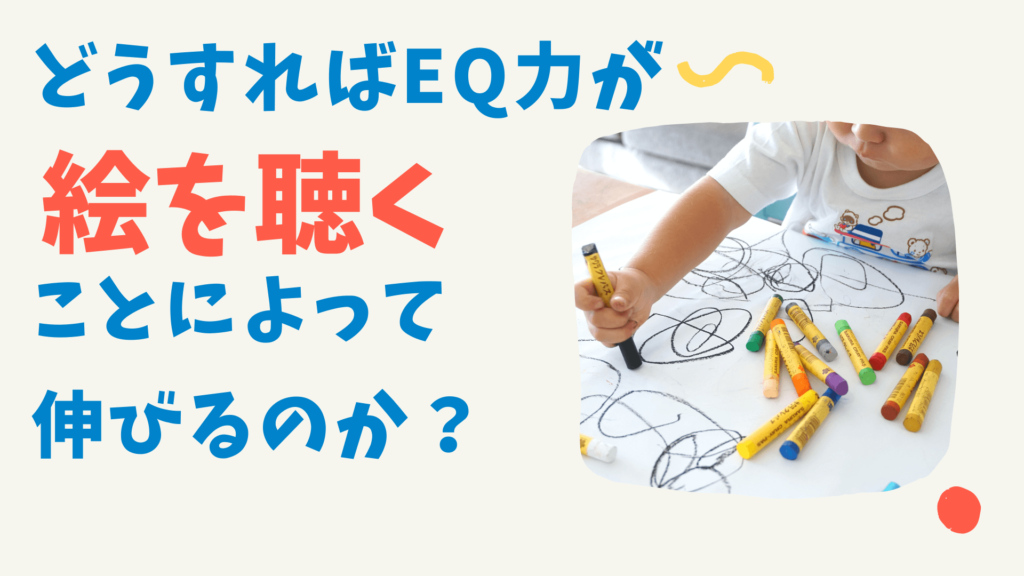

EQ力を伸ばすのに大切な3つのポイント

子どもの非認知能力(EQ)を育てるには、日常の保育や教育の中で意識すべきポイントがあります。ここでは、特に重要な3つのポイントを詳しく解説します。

1. 子ども一人一人が大人に温かく受け止められる手厚いかかわりが基盤

子どもが安心して自分を表現できる環境を作るためには、大人の温かいサポートが不可欠です。

保護者や保育士が子どもの気持ちに寄り添い、受け止めることで、子どもは自己肯定感を高めることができます。

- 受容と共感の姿勢

子どもが描いた絵や行動を否定せず、「そのままのあなたでいいよ」という気持ちを伝えましょう。

例えば、「この色を使ったんだね!どんな気持ちで描いたの?」といった質問をすることで、子どもは自分の気持ちを言葉にする力を育てます。 - 安心できる関係性

大人が子どもの話に耳を傾け、共感することで、子どもは「自分は大切にされている」と感じ、心を開くようになります。

これがEQ力を育む土台となります。

2. 子ども主体の遊びや学びであること

子どもが自ら選び、決定する経験を通じて、主体性や自信が育まれます。

遊びや学びの主役は子ども自身であることが重要です。

- 遊びの自由度を高める

子どもが「やりたい!」と思ったことを尊重し、自由に遊べる環境を提供しましょう。

例えば、自然の中での遊びや描画活動では、子どもが自分のペースで楽しめるようにサポートします。 - 失敗を受け入れる環境

子どもが試行錯誤できるように、大人は失敗を恐れない姿勢を示すことが大切です。

「やってみてどうだった?」と問いかけることで、子ども自身が自分の行動を振り返り、学びに変えていきます。

3. 子ども主体の遊びや学びは、小学校以降のアクティブラーニングにつながるものであること

乳幼児期に育まれる主体性や非認知能力は、小学校以降の学びにも大きな影響を与えます。特に、アクティブラーニング(主体的・対話的な学び)の基盤となります。

- 思考力や判断力の育成

子どもが自ら考え、行動する経験を積むことで、思考力や判断力が育ちます。

例えば、描画活動を通じて「次はどんな色を使おう?」と考える時間が、将来の問題解決力につながります。 - コミュニケーション力の向上

異年齢の子どもたちと一緒に遊ぶことで、他者と協力し、対話を通じて学ぶ力が育まれます。

これらの経験が、小学校でのグループワークやディスカッションでも活かされます。

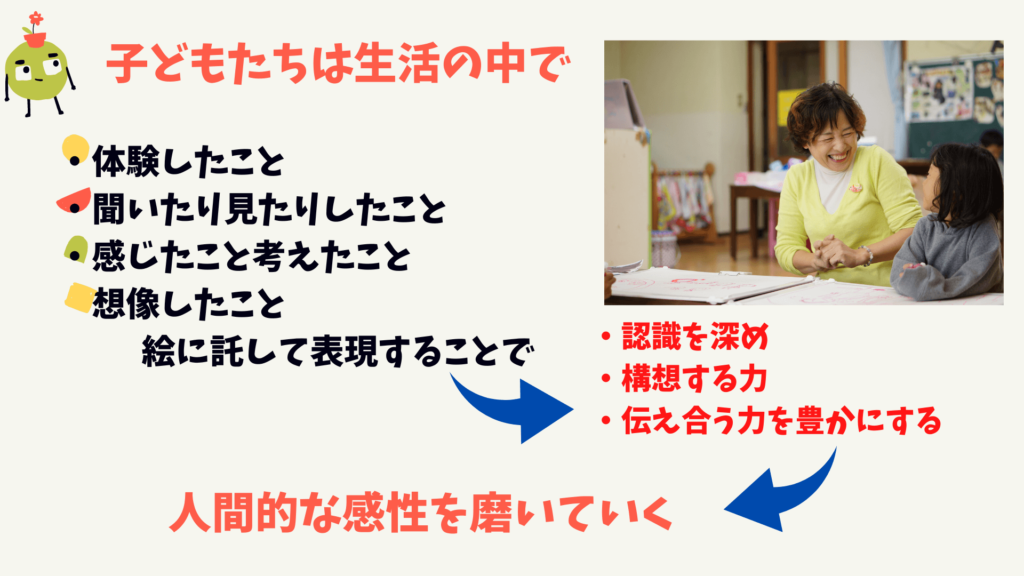

そもそも描画活動は子どもの心の知能指数が絵によって現れるとてもわかりやすい表現方法です。

なぜなら、幼児にとって自らの力で内面を記録し伝えることのできる唯一の手段なのです。

子どもたちは生活の中で

・体験したこと

・聞いたり見たりしたこと

・感じたこと考えたこと

・想像したこと

などを絵に託して表現することを通して

・認識を深め

・構想する力

・伝え合う力

を豊かにし、人間的な感性を磨いていきます。

絵は、認識、 伝達、思考の道具すなわち

具体的な言葉なのです。

絵を聴ききながら、絵を描き、お話をする力を育てることは

形の上手下手を超えてすべての子どもにとって大切な課題です。

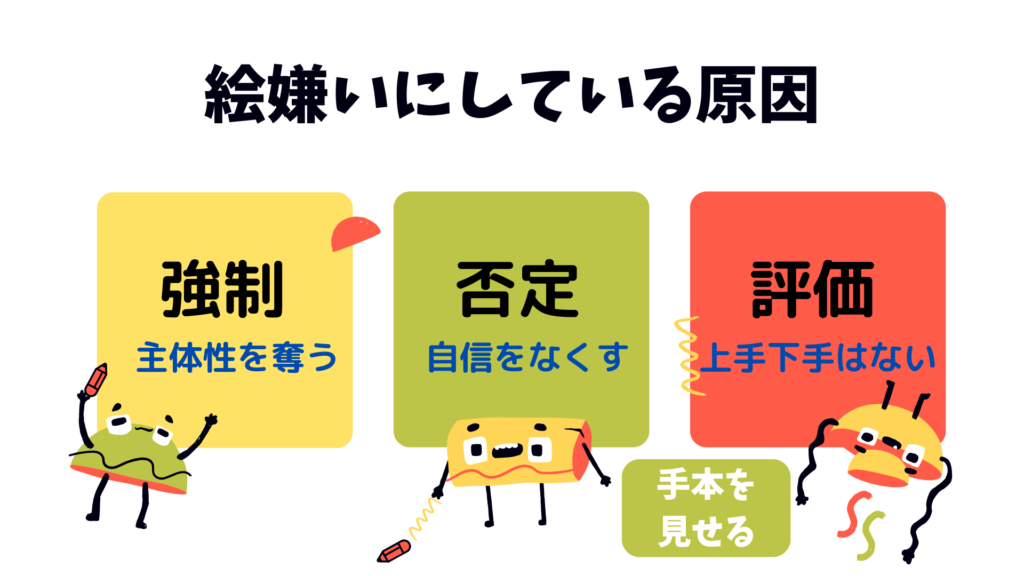

子どもを絵嫌いにしている3つの原因

強制しない どの子の遊びの主人公になり主体的に遊ぶ

4歳児クラスに限らず、どの年齢でも共通して言えることは

・楽しくてたまらない

・伝えずにはいられない生活が大切

・それを描画活動に結びつけていく

この日常的な積み重ねこそが大切です。

表現力、感性、認識力、想像力、イメージする力も描画活動では育ちます。

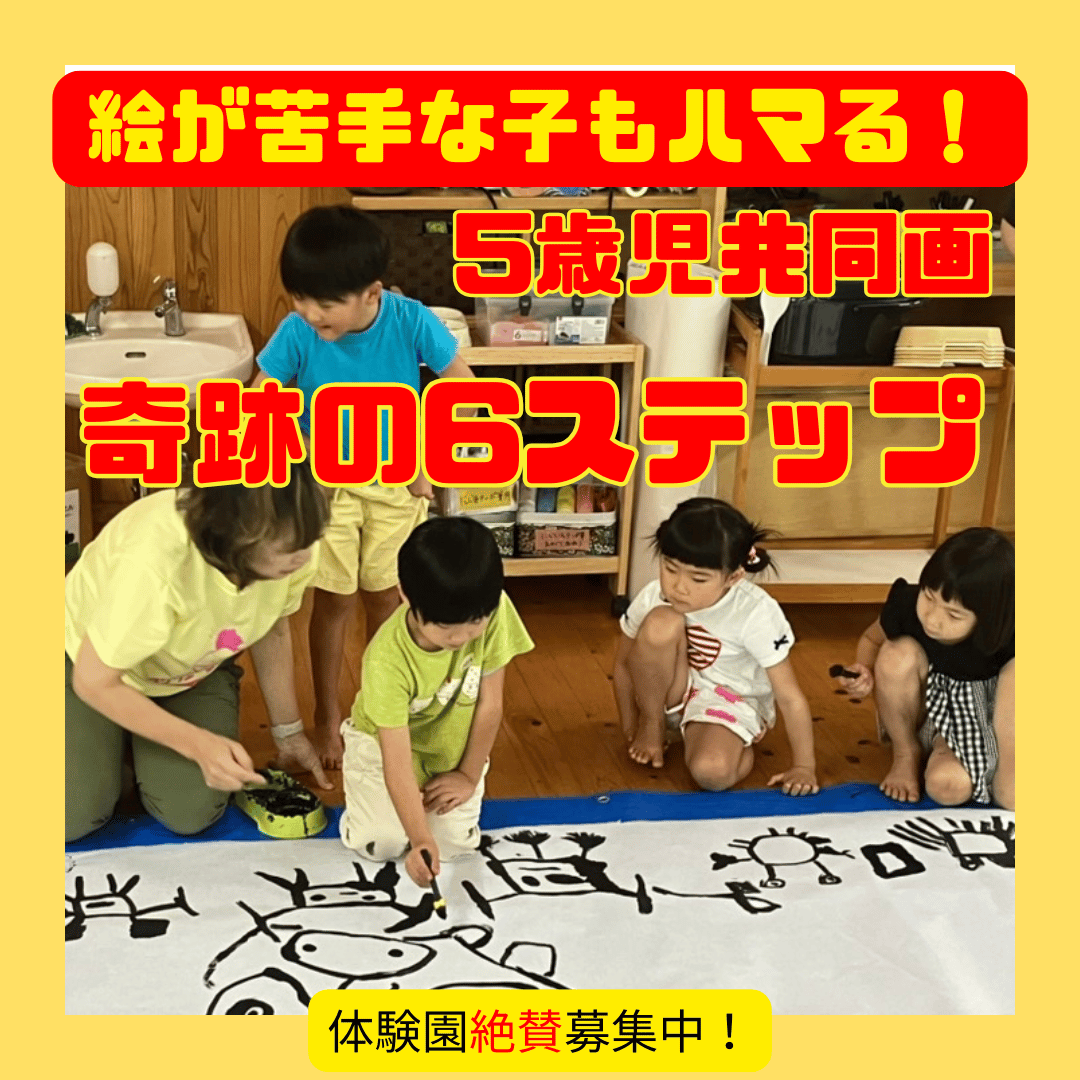

実際にお絵かきをしている場面でどんどんどんどん自分ができると心をつけて作品を仕上げいく様子をご覧ください

否定しない…自信をなくします

4歳児は『仲間を意識する』のが特徴です。

仲間をくぐって自分を知る時期だとも言われています。

自分のやっていることより友達が優れたことをやっているのを見ると

劣等感から、やる気がなくなったり、すねたりします。

周りが見えはじめた、つまり社会性の育ちがこの時期に著しく伸びてくるのです。

・仲間と遊ぶために自分の気持ちをコントロールする力

・楽しく遊ぶための社会性コミニケーション能力

・我慢すること

・感情の調節調整

などが必要となってきます。

描いた絵を見ていると仲間との関係も読み取れます。

たくさん仲間を描いて、笑顔あふれる絵には、日常的に仲間と楽しく遊んでいたとことがわかります。

手が出なかったり一人ぼっちの絵では友達とうまく遊べていない可能性があります。

大人泣かせの絵嫌いが1番多い時期なのです。

形が描けるようになった4歳には形ばかりを描いて

お話のない絵ばかり描いく、例えば

・塗り絵のマネ

・まつ毛パチパチお姫様

・昆虫、恐竜

・アニメやヒーロー

・おぼえたての文字を書く

この時期 生活画、体験画を描かないことはもちろん

保育士さんやお母さん方が心配することは絵を描かないことです。

絵嫌いとか、描きしぶりの時期と呼ばれています。

このような状況から『お絵かき大好き』に変えるためには

3つのことを、お絵かきのみならず生活の中でも心がけることが必要です。

まず生活において、子どもの自信をなくすような言葉がけを止めることが最も大切です。

お絵かきのコツでもいいましたが受容して共感してそして興味を持って質問する。

この3つが子どもの自信を回復させるコツでもあります。

仲間を意識している4歳の心情を理解する。

形を描き始めた子どもには仲間の絵のまねっこをすることを勧めるのも1つの方法です。

評価しない… 絵に上手下手はありません

「まねっこする子は賢い子」という合言葉で仲間と響き合うことが大切です

『〇〇ちゃんみたいにかっこよくなりたい』という気持ちを汲んで、

仲間との関係が良好になるように接していくということが必要です。

劣等感を持っていると『〇〇ちゃんのようになりたいけれど私には無理と言う自信のなさが影響しています。

その場合、大人は仲介者として仲間関係がうまくいくように遊びを工夫することも必要です。

ごっこ遊びや鬼ごっこやブロックやおもちゃを介したみたてつもり遊びで友達とうまく気持ちを調節しながら遊べるようなチャンスを作るのです。

思いが通らなかったとき認められなかった時、できなかった時に劣等感は大きくなります。

3歳では唯我独尊自分ができるできると思っていたのが

仲間意識するあまり自分ができないということに悩みを持つのが4歳児クラス(誕生日が来ると5歳になっていきます)です

EQ力「非認知能力」の育成が 乳幼児教育で最重視ポイントに

現在、教育の世界では、目標に向かって頑張る力、人とうまくかかわる力、感情をコントロールする力など、内面の力

である「非認知能力」が重視されています。

これは、さまざまな調査によって、非認知能力の高さが将来の意欲や生きる力につながることがわかってきています。

一方、文字が書ける・計算ができるなど、幼児期の「認知能力」の高さは、将来の優秀さにはあまり関係がないことがわかっています。

4歳、5歳、6歳で早期教育だけにとらわれず、生きる底力

EQ力をお絵描きで育てていきましょう

.png)