保育士研修計画に必須!描画指導スキルアップ講座~子どもの心と成長を促す秘訣~

「先生、見て!描いたの!」

キラキラした目で子どもたちが持ってくる絵。毎日たくさんの作品に触れる中で、その一枚一枚に込められた子どもの思いや成長のサインを、あなたはどれだけ深く読み取れているでしょうか?

「△△くんは、まだ人の顔が描けないけど大丈夫かしら?」

「この色使いには、何か意味があるのかな?」

日々の保育の中で、子どもの絵に対する疑問や、その見方・評価について悩むことはありませんか? もしかしたら、「上手だね」「すごいね」といったことばがけだけで終わってしまったり、漠然とした感覚でしか捉えられていなかったりするかもしれません。

しかし、子どもの絵は、言葉だけでは表現しきれない豊かな内面の世界や、着実な発達のプロセスを映し出す「鏡」のようなものです。そのサインを正しく読み解くスキルは、子ども一人ひとりの理解を深め、より質の高い保育計画を立て、自信を持って保護者と連携するための、保育士にとって不可欠なスキルアップ要素と言えるでしょう。

このセクションでは、描画の発達段階に関する知識を深め、子どもの絵を「見る目」を養うための具体的な視点と、それが日々の保育実践やスキルアップにどう繋がるのかを詳しく解説していきます。

知っていますか?子どもの絵に隠された普遍的な発達のステップ

子どもの絵の表現は、年齢や個性によって実に様々です。しかし、その根底には、多くの子どもに共通して見られる普遍的な発達の道筋が存在します。このステップを知ることは、目の前の子どもが今どの段階にいて、どのような世界を表現しようとしているのかを理解するための重要な羅針盤となります。

1. 点々(点描期):はじまりの瞬間

生まれて初めてクレヨンやペンを手にし、紙に「トントン」「チョンチョン」と点を打つことから、描画の世界は始まります。これは多くの場合、1歳前後で見られる最初の表現です。この時期の子どもは、まだ「何かを描こう」という明確な意図を持っているわけではありません。腕や手首を動かした結果、紙に色が付くという偶然の発見に驚き、喜び、その行為自体を楽しんでいます。まるで「自分の動きが世界に変化を与えた!」という感動を味わっているかのようです。

この「点々」は、道具を使って紙に働きかけるという、描画の第一歩です。保育士としては、この小さな発見と喜びの瞬間に寄り添い、「トントン楽しいね」「色がついたね」と共感的な言葉をかけることが大切です。この時期に「描くって楽しい!」という原体験を持つことが、その後の描画活動への意欲に繋がっていきます。

2. 往復線(なぐり描き期/錯画期):動きの軌跡

点々から少し進むと、肘を支点に腕をダイナミックに動かし、左右や上下に線を往復させる「なぐり描き」が見られるようになります。これもまだ、特定の形を描こうとしているわけではなく、腕を動かす心地よさや、描かれた線の軌跡そのものを楽しんでいる段階です。線の長さや強弱は、その時の子どものエネルギーや感情の状態を反映していることもあります。保育計画においては、大きな紙を用意したり、腕をのびのび動かせるスペースを確保したりするなど、このダイナミックな動きを存分に楽しめる環境設定が有効です。

3. ぐるぐる丸(円環描写期):閉じる動きへの興味

次に現れるのが、手首や肘を使って円を描くような「ぐるぐる丸」です。最初は閉じられていない螺旋状の線かもしれませんが、次第に線が繋がり、閉じた円を描こうとする動きが見られます。これは、運動機能の発達とともに、「始まりと終わり」を意識し始める認知的な発達の表れでもあります。この「ぐるぐる丸」は、後の人物画における顔の輪郭や、様々なものの形を描くための基礎となります。

4. 命名期:意味づけの始まり

ぐるぐる丸や線を描いた後で、「これ、ママ」「ワンワンだよ」など、描いたものに名前をつけるようになるのが「命名期」です。これは、描かれた形(記号)と、具体的な対象(意味)を結びつけ始めた証拠であり、思考力や言語能力の発達と深く関わっています。ただし、この段階では、描く前にイメージがあって描いているわけではなく、描いた結果に対して後から意味づけをしていることが多いのが特徴です。昨日「ママ」と言っていたぐるぐる丸が、今日は「アンパンマン」になることも珍しくありません。保育士は、子どもの命名を否定せず、「そうなんだね、ママなんだね」「ワンワンに見えるね」と受け止め、その世界観を共有することが大切です。このやり取りを通して、子どもは表現する喜びをさらに深めていきます。

5. 丸が閉じる・分化する:イメージの表出へ

やがて、子どもは明確な意図を持って「丸」を描けるようになります。そして、その丸から線を出して手足に見立てたり(頭足人)、丸の中に点々を描いて目に見立てたりと、形が分化し始めます。これは、頭の中にあるイメージ(表象)を、具体的な形として表現しようとする力の表れであり、描画における大きな飛躍の瞬間です。満3歳頃までにこの段階に至ることが多いですが、個人差が大きいことも理解しておく必要があります。

これらの発達段階を知っているだけで、子どもの絵を見る視点は大きく変わります。「まだ顔が描けない」のではなく、「今はぐるぐる丸で表現することを楽しんでいる段階なんだな」と捉えたり、「線が力強いのは、腕を動かすのが楽しい時期なんだな」と理解したりすることができます。この理解は、保育記録の質を高め、個々の子どもの発達に合わせた保育計画を立てる上での重要な基盤となるでしょう。

「うちの子、まだ丸が描けない…」発達の個人差と”階段状”の成長

発達段階の知識は重要ですが、それに囚われすぎて「うちの子は〇歳なのに、まだこの段階だ…」と不安になったり、子どもを評価したりするのは避けなければなりません。

子どもの発達は、運動能力、認知能力、言語能力、そして情緒など、様々な側面が複雑に絡み合いながら進んでいくものであり、そのスピードや順序には大きな個人差があります。3月生まれの子と4月生まれの子では、同じ学年でも発達に差があるのは当然のことです。

さらに重要なのは、子どもの発達は、なだらかな坂道を登るように一直線に進むわけではないということです。ある時期まで停滞しているように見えても、何かをきっかけにして、まるで階段を一段上がるように、ぐんとステップアップすることがあります。

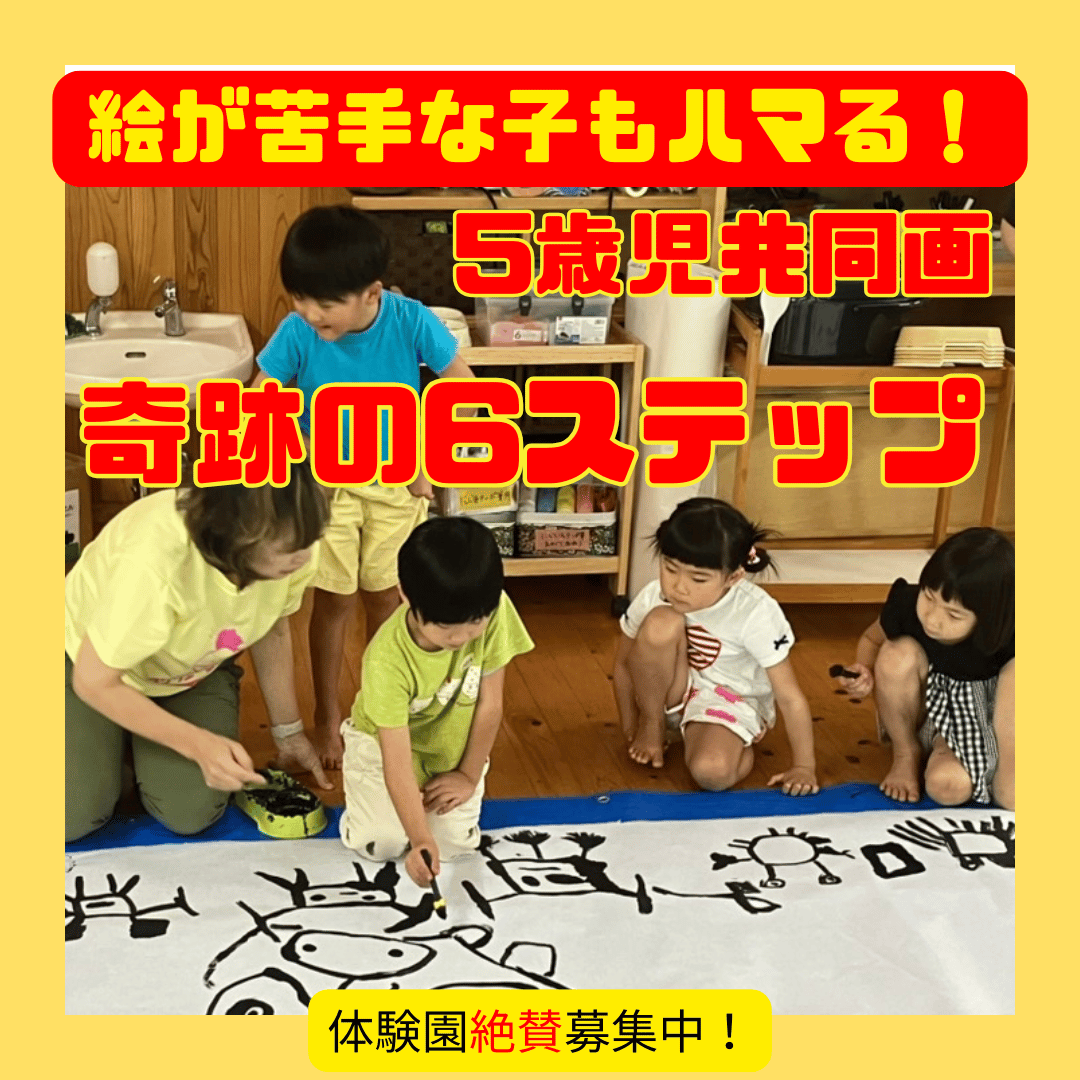

その「きっかけ」となるのが、子どもの心を揺さぶるような「ワクワクする体験」です。それは、新しい発見や感動、夢中になれる遊び、そして、保育士や友達との温かい関わりかもしれません。

例えば、私の経験談で、遠足で一人ぼっちで寂しい思いをした経験を描いた絵は、決して「上手」ではなかったかもしれません。しかし、その時の感情や体験が、その子なりの表現として絵に表れていたのです。

お絵かき活動そのものも、この「きっかけ」となり得ます。保育士が子どもの表現に心から寄り添い、「すごいね!こんな線が描けたんだね!」「この色、きれいだね」と、その子自身の表現を認め、共感することで、子どもは「描くって楽しい!」「先生は私のことを見てくれている!」と感じ、自己肯定感を高めます。その喜びや安心感が、次のステップへと進むための大きなエネルギーとなるのです。

保育士の役割は、子どもの発達段階を理解した上で、画一的な基準で評価することではなく、一人ひとりのペースを尊重し、その子が次のステップに進むための「ちょうど良いきっかけ」を提供することです。それは、適切な画材を用意することかもしれませんし、描画活動が楽しくなるような声かけや雰囲気作りかもしれません。あるいは、日々の生活の中での豊かな体験を保育計画に取り入れることかもしれません。子どもの発達が「階段状」であることを理解していれば、焦らず、その子の「今」に寄り添いながら、ステップアップの瞬間を信じて待つことができるようになるでしょう。

「改訂版 絵を聴く保育」が発売されました。年齢別のお絵描きや、ことばがけ表などをわかりやすく書いています。ぜひ試し読みされてください。

手の動き?それともイメージ?描画表現から読み解く子どもの内面世界

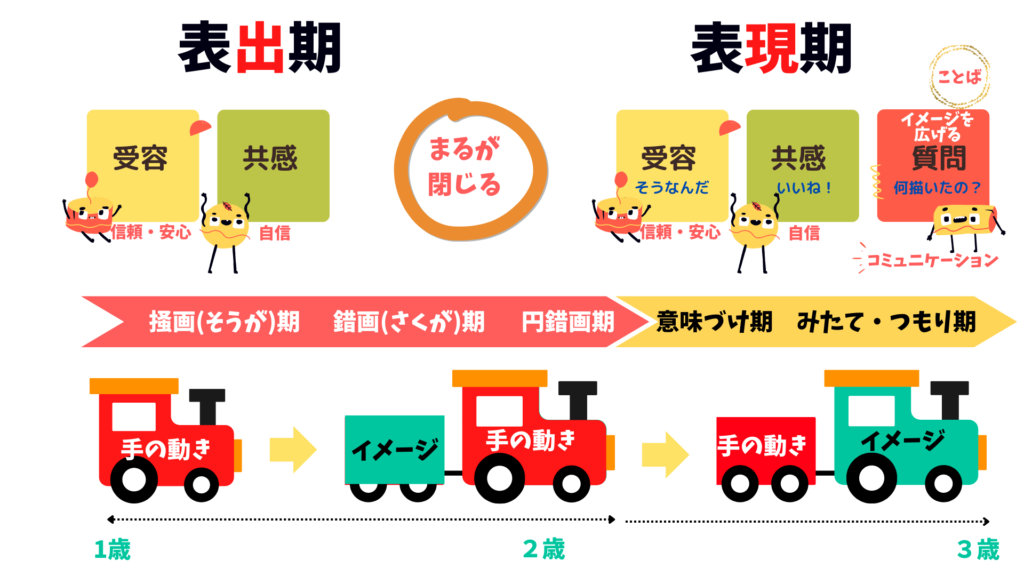

子どもの絵の発達を追っていくと、表現の主導権が「手の動き」から「頭の中のイメージ」へと移行していくプロセスが見えてきます。この変化を理解することは、子どもの内面世界、つまり思考や感情の育ちを読み解く上で非常に重要です。

初期段階(なぐりがき期~命名期前期):主役は「手の動き」

点々や往復線、ぐるぐる丸を描いている初期の段階では、子どもはまだ明確なイメージを持って描いているわけではありません。クレヨンを持って腕を動かすという「運動」そのものが楽しく、その結果として紙に現れた線や形に興味を示しています。この時期は、いわば「手の動き」が運転手で、描かれたものはその軌跡です。

その後、描いたものに名前をつける「命名期」に入りますが、これも多くの場合、描いた後に「これは〇〇みたいだな」と後付けで意味づけをしています。つまり、手の動きが先行し、意味やイメージは後からついてくる状態です。保育士が「何描いたの?」と聞くと、その時の気分や目に入ったものから連想して答えることもあります。この段階では、描かれた形そのものよりも、描くという行為自体や、保育士とのやり取りを楽しむことに重きが置かれています。

中期以降(命名期後期~表出期):主役は「イメージ」へ

やがて、丸がしっかりと閉じられるようになり、頭足人を描いたり、具体的なものの形を描き分けたりするようになると、状況は変わってきます。この段階の子どもは、「お母さんの顔を描こう」「大好きな電車を描こう」といったように、描く前に頭の中に明確な「イメージ」を持っています。そして、そのイメージを紙の上に再現しようと、手を動かします。

つまり、頭の中のイメージ(脳)が司令塔となり、手がその指示に従って動くようになるのです。もちろん、技術的にはまだ未熟なため、イメージ通りに描けないことも多々あります。しかし、そこには明確な「表現したい」という意図が存在します。保育士が「これは何?」と尋ねると、描く前から決めていたイメージを答えるようになります。

この「手の動き主導」から「イメージ主導」への移行は、子どもの認知能力や思考力が大きく発達している証拠です。自分の頭の中で考えたこと(イメージ)を、具体的な形(描画)としてアウトプットできるようになったのです。この違いを理解していると、子どもの言葉かけも変わってきます。初期段階の子どもには、「いっぱい線が描けたね」「ぐるぐる楽しいね」といった行為そのものを認める言葉かけが中心になりますが、イメージ主導の段階に入った子どもには、「お母さんを描いたんだね、優しいお顔だね」「電車、かっこいいね。どこを走っているのかな?」といったように、その表現意図や内容に寄り添った対話が可能になります。

子どもの絵が、単なる手の運動の軌跡なのか、それとも内なるイメージの表出なのか。その違いを見極める視点を持つことは、子どもの思考プロセスや感情の動きをより深く理解するための鍵となるのです。

スキルアップの第一歩!「見方」が変われば保育が変わる

これまで見てきたように、子どもの絵の発達段階や表現の背景にあるものを理解することは、保育士としての専門性を高める上で非常に重要です。それは単に知識を増やすということだけではありません。子どもの絵に対する「見方」が変わることで、日々の保育実践そのものがより豊かで質の高いものへと変化していくのです。

>>>保育研修の内容はここをクリック

「上手い・下手」の呪縛からの解放

私たちは無意識のうちに、大人の基準で子どもの絵を「上手い」「下手」と判断してしまいがちです。しかし、発達段階を知っていれば、例えば、まだ形にならない殴り描きも、その子にとっては重要な発達のプロセスであり、表現の喜びの表れであることが理解できます。丸が歪んでいても、線がはみ出していても、それは「失敗」ではなく、その子なりの試行錯誤や表現の証なのです。この視点を持つことで、私たちは「上手い・下手」という評価の呪縛から解放され、一人ひとりの子どもの「今の輝き」を認め、受け入れることができるようになります。

子ども理解の深化と個別対応

発達段階の知識は、目の前の子どもの行動や言葉の背景を理解するためのヒントを与えてくれます。例えば、なかなかお絵かきに参加したがらない子がいたとしても、その子がまだ点々やなぐり描きを楽しむ段階であれば、無理に形を描かせようとするのではなく、まずは紙に色が付く楽しさを存分に味わえるような関わりを工夫することができます。また、特定の色ばかり使う子や、激しい線を描く子がいれば、その背景にある感情や心理状態に思いを馳せ、より丁寧な関わりを心がけるきっかけにもなります。このように、絵を通して子どもの内面を読み解く力は、より個別化された適切な保育計画や援助に繋がっていきます。

保育記録と保護者連携への活用

子どもの絵の発達段階を理解していると、日々の保育記録もより具体的で専門的なものになります。「〇〇ちゃん、今日はクレヨンで力強い往復線を描き、腕を動かすことを楽しんでいた」「△△くん、描いたぐるぐる丸を指さし『ママ』と教えてくれた。命名の始まりが見られる」といった記述は、子どもの確かな成長を捉えた記録となります。

さらに、この視点は保護者連携においても大きな力を発揮します。「うちの子、絵が苦手で…」と心配する保護者に対して、「今は、腕をいっぱい動かして線を描くのが楽しい時期なんですよ。この経験が、これから形を描くための大切な土台になるんです」と、発達段階を踏まえて具体的に説明することで、保護者の不安を軽減し、子どもの成長を共に喜び合う関係性を築くことができます。専門的な視点からの説明は、保育士への信頼感を高めることにも繋がるでしょう。

保育士自身の成長と喜び

そして何より、子どもの絵を深く読み解けるようになることは、保育士自身の喜びと成長に繋がります。言葉にならない子どもの思いを感じ取れた時、小さな成長のサインを発見できた時、そこには大きな感動があります。絵を通して子どもとの心の繋がりが深まる感覚は、保育という仕事の醍醐味を改めて感じさせてくれるでしょう。

子どもの絵の見方・読み取り方を学ぶことは、単なる技術の習得ではありません。それは、子ども理解を深め、保育の質を高め、そして保育士としての専門性と自信を育むための、重要なスキルアップなのです。一枚の絵に込められた無限の可能性を読み解く旅へ、あなたも一歩踏み出してみませんか?

画像をクリック↑

.png)