オノマトペの魔法:1〜2歳児のことばがけに効果的な理由

1〜2歳児の発達段階では、言葉の理解と表現力が急速に育まれます。そんな時期にオノマトペを活用することは、子どもの脳に刺激を与え、知育においても大きな効果があります。ここでは、オノマトペを使った3つの魔法をご紹介します。

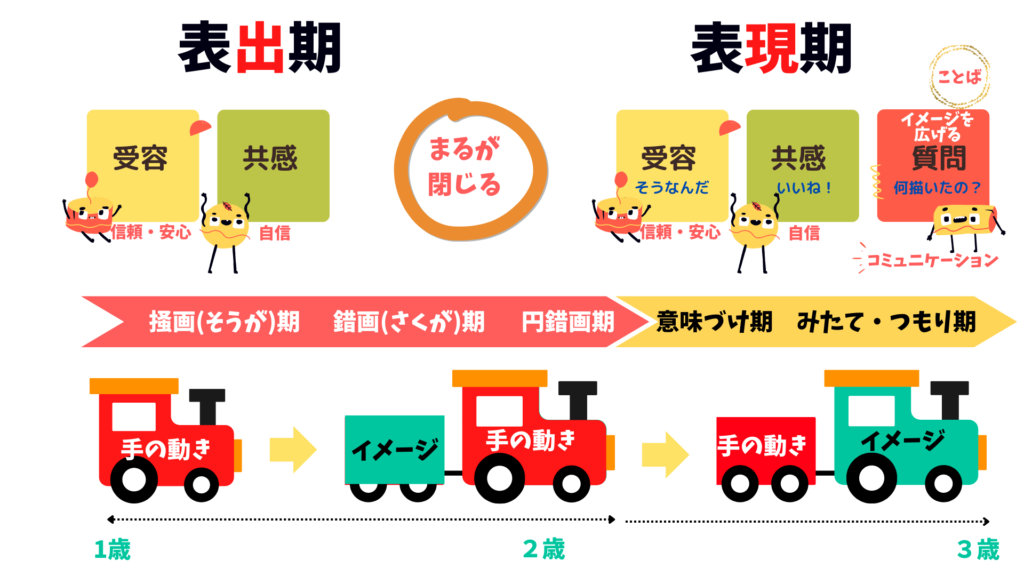

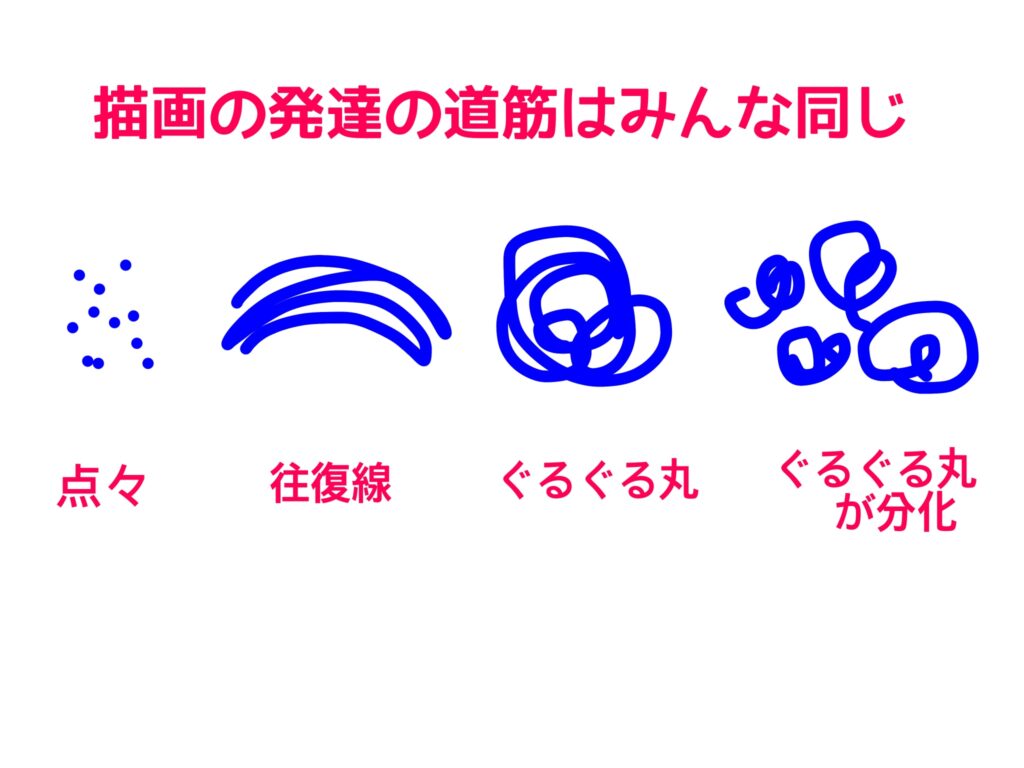

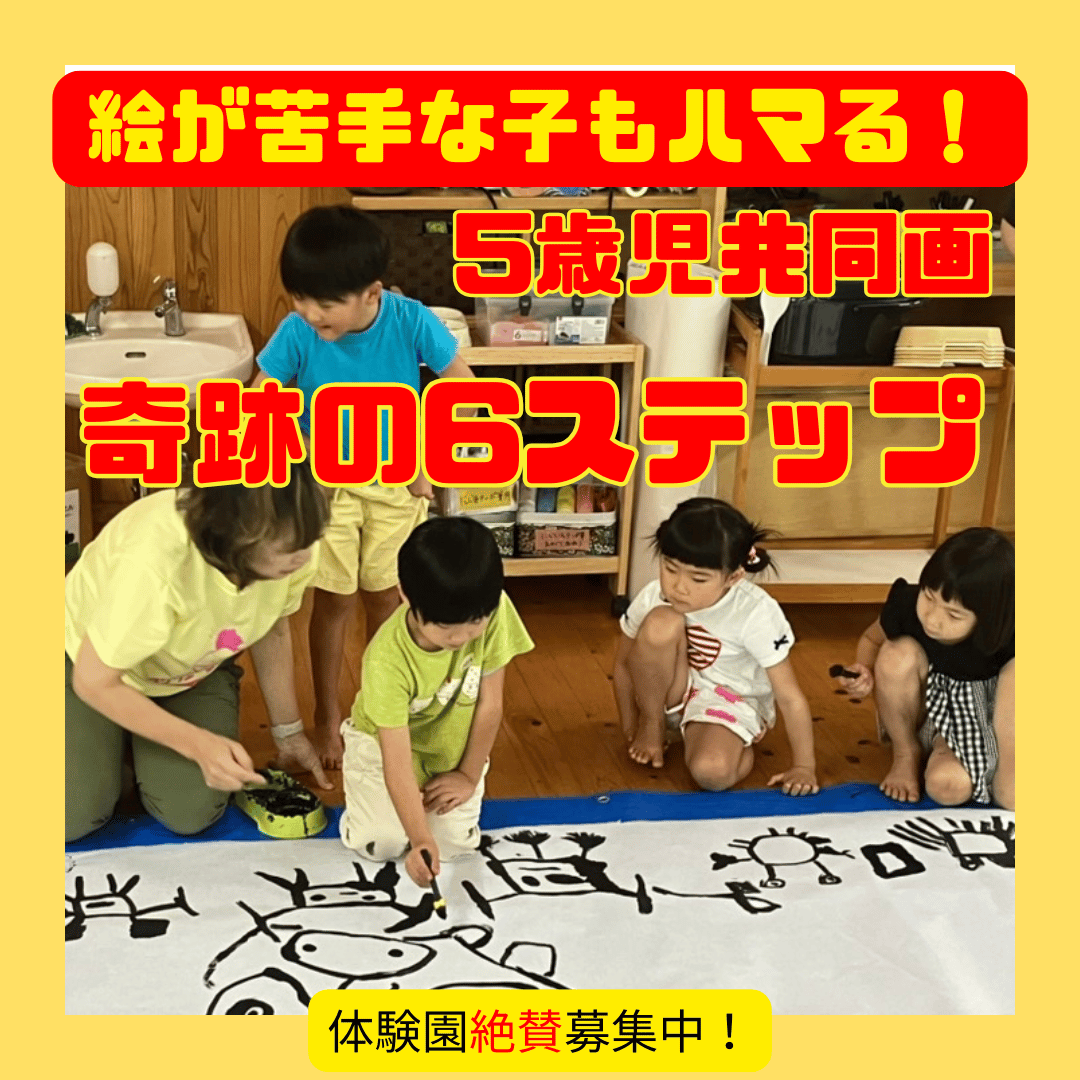

描画発達の道筋は、障がいのあるなしに関わらずみんな同じです。乳児期は、手の動きの跡(軌跡)が絵になっている「なぐりがき」の時期から、お話をして楽しむことで、言葉が育ち、その跡である点や線に「雨」「かえる」「へび」とお名前(命名)をつけるようになります。ひとり遊びで絵を描いていても、「絵はおはなし」と、伝える喜びや、その能力は育たないのです。

なぐりがきとは?

なぐりがきの時期は、子どもがお絵描きを始める大切な時期です。この時期には、点を打つ「点描画期」、引っ掻くように描く「掻画期」、線が交差したり重なったりする「錯画期」、そして円を描く「円錯画期」など、さまざまな発達段階が見られます。

最初は意味のないように見える線や点も、子どもにとっては自分の思いや興味を表現する大切な手段です。自由に描くことで、手や指の動きが発達し、表現する楽しさや達成感を味わうことができます。親や保育者は、子どもの描く過程を温かく見守り、自由に表現できる環境を整えることが大切です。この時期の経験が、今後の創造力や自己表現の基礎となります。

魔法1: 言葉のリズム感を育む

オノマトペはその音の響きが楽しく、リズミカルです。例えば、「ブーブー」「ザザー」といった音は、子どもが自然に口にしたくなるものです。このリズム感が、言葉の習得を自然に促します。

点鋲画期とは?

「てんてん」「とんとん」といったオノマトペは、紙の上に点を打つような動作を表現します。これにより、子どもたちは細かい動きや集中力を養うことができます。「てんてん」は、手の上下運動から生まれる絵です。

実践例

- 描く行為: 「じーじー」と鉛筆を動かしながら、紙に小さな点を描くことで、集中力と手先の器用さが育まれます。

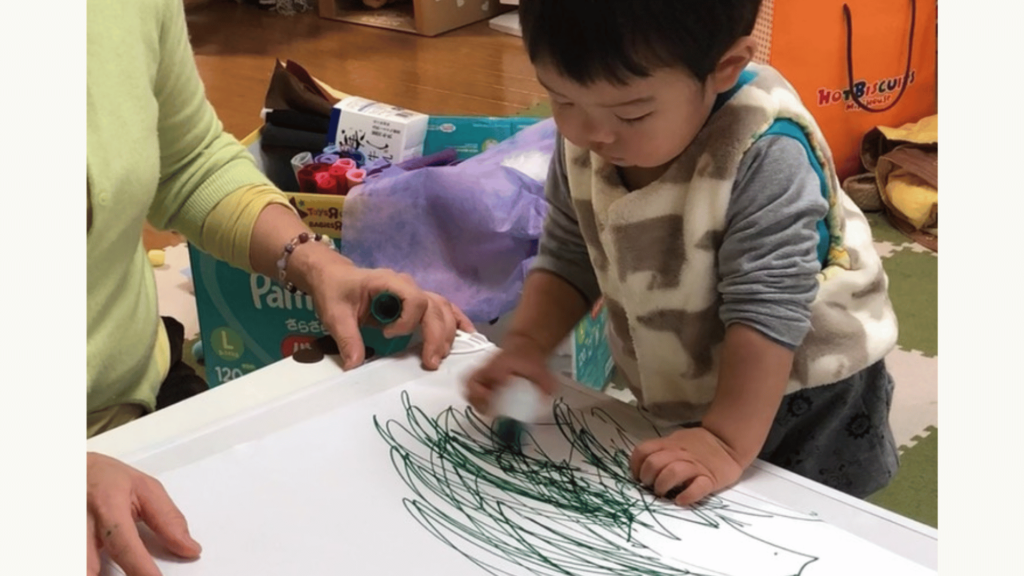

錯画期:往復線(ビュンビュン)

錯画期とは?

「ビュンビュン」というオノマトペは、素早い動きや勢いを表現します。これにより、子どもたちは大胆な表現を楽しむことができます。肘を支点としたワイパー運動から生まれる絵です。

実践例

- 描く行為: 「かきかき」とクレヨンを大きく動かし、自由に線を引くことで、創造力と大胆さが育まれます。

- 画像案: 大きな紙に自由に線を描いている子どもの写真や、勢いよく描かれた線のイラスト。

円錯画期(ぐるぐる)

円錯画期とは?

「ぐるぐる」というオノマトペは、円を描く動きを表現します。これにより、子どもたちは形の認識やバランス感覚を養うことができます。肩を支点とした腕の動きから生まれる絵です。

実践例

- 描く行為: 「ぐるぐる」と円を描くことで、手と目の協応がさらに育まれます。

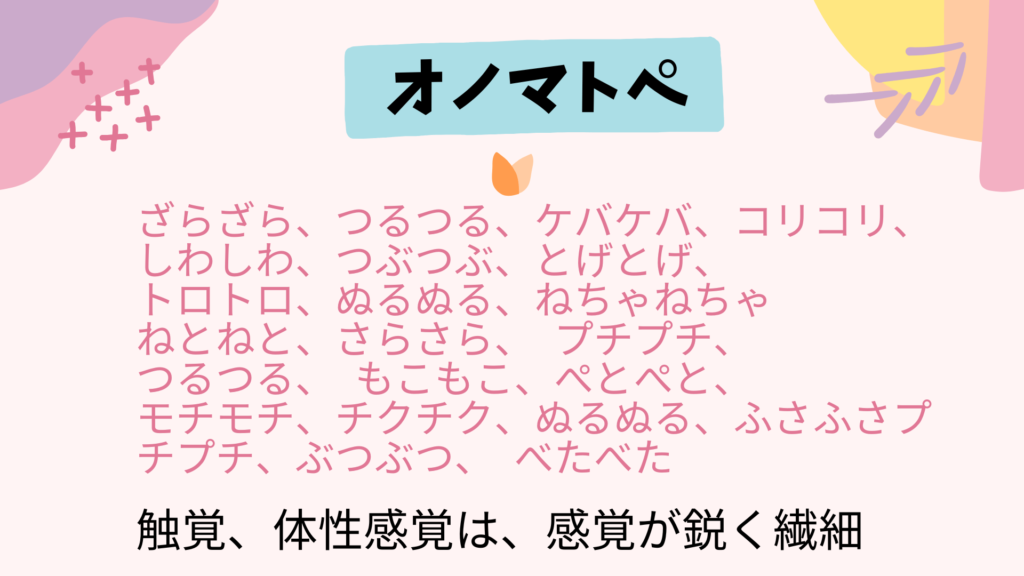

オノマトペの豊かさ

オノマトペは、ただ音を表現するだけでなく、子どもたちの想像力を豊かにし、学びの幅を広げます。

描く行為の豊かさ

- 「じーじー」: 細かい線を描く音を表現し、集中力を高めます。

- 「かきかき」: 大きく描く音を表現し、自由な発想を促します。

保育や教育での活用

保育士や教育者は、オノマトペを活用することで、子どもたちの興味を引き出し、自然な形での学びを提供できます。

そのほかにも、「ピッピ」「ニョロニョロ」「ぽちぽち」「ポツン」などお絵描きのオノマトペは、いっぱい

リズム感が脳に与える影響

リズム感を育むことで、脳の言語中枢が活性化され、言葉の理解力が向上します。さらに、リズムに合わせて体を動かすことで、運動能力の発達にも寄与します。

初めてのお絵描きについて、詳しく学びたい方におすすめの本「改訂版絵を聴く保育」をご覧ください。

魔法2: 想像力と創造力を引き出す

オノマトペは、子どもたちの想像力と創造力を豊かにする力を持っています。音からイメージを膨らませることで、子どもたちは新しい世界を創造することができます。

オノマトペの効果

「カキカキ」や「シュッシュッ」といった音は、描く動作を具体的にイメージしやすくします。これにより、子どもたちは音を聞いてその動作を想像し、さらに自分の絵に取り入れることができるのです。

お絵描きにおける実践例

- 「ザーザー」とクレヨンを動かす: 波や風の動きを表現する際に「ザーザー」という音を使うことで、子どもたちは自然の動きをイメージしやすくなります。これにより、絵に動きが勢いよく動いて楽しく描けます。絵が躍動的になり、生命感を与えることができます。

- 雨の日に「てんてん」と描く: 子どもが「てんてん」と点を描いているときに、「てんてんなあに?」と質問すると、「あめあめ」と答えることがあります。点を雨に見立てることで、音とイメージが結びつき、自然の現象を絵で表現する力が育まれます。このような経験は、子どもたちにとって感動的で、表現の幅を広げます。

オノマトペを活用することで、子どもたちの絵は単なる視覚的な表現を超え、音とイメージが融合した豊かな作品になります。このような体験を通じて、子どもたちの表現力と想像力をさらに引き出すことができます。

お絵描きにおける実践例

お絵描きの時間に「ザザー」と言いながらクレヨンを動かすと、波や風の動きを表現しやすくなります。こうした音のイメージが、子どもたちの表現力を豊かにします。

魔法3: コミュニケーションを円滑にする

オノマトペは、子どもと大人のコミュニケーションをスムーズにします。シンプルでわかりやすい音は、子どもが理解しやすく、反応を引き出すのに役立ちます。

オノマトペの効果

オノマトペは、子どもたちの注意を引きつけ、興味を持たせるための強力な手段です。「ドンドン」や「ワクワク」といった音は、楽しさや期待感を表現し、自然なコミュニケーションを促進します。

保育現場での活用法

- 「ぐるぐるなあに?」のやり取り: 子どもが「ぐるぐる」と丸を描いているときに、「ぐるぐるなあに?」と質問すると、「ぴょんぴょんかえる」と答え、飛ぶ動きを見せてくれます。このように、オノマトペを使ったやり取りが、子どもたちの想像力を引き出し、楽しいコミュニケーションを生み出します。

- 「つかまえた」と絵を触る: 大人が絵に触れて「つかまえた」と言うと、子どもは「ここ」と答え、またぐるぐると丸を描きます。このやり取りを通じて、子どもたちは自分の考えを表現し、大人と楽しい時間を共有することができます。

オノマトペを使ったコミュニケーションは、単なる言葉のやり取りを超え、子どもたちの感性や表現力を引き出す楽しい方法です。このような体験を保護者と共有することで、家庭でも同じように楽しむことができ、子どもたちの成長をサポートすることができます。

オノマトペは、子どもたちの言語発達や創造力を育む上で、非常に有効なツールです。保育士の皆さんがオノマトペの魔法を活用し、楽しい保育活動を展開できることを願っています。

.png)