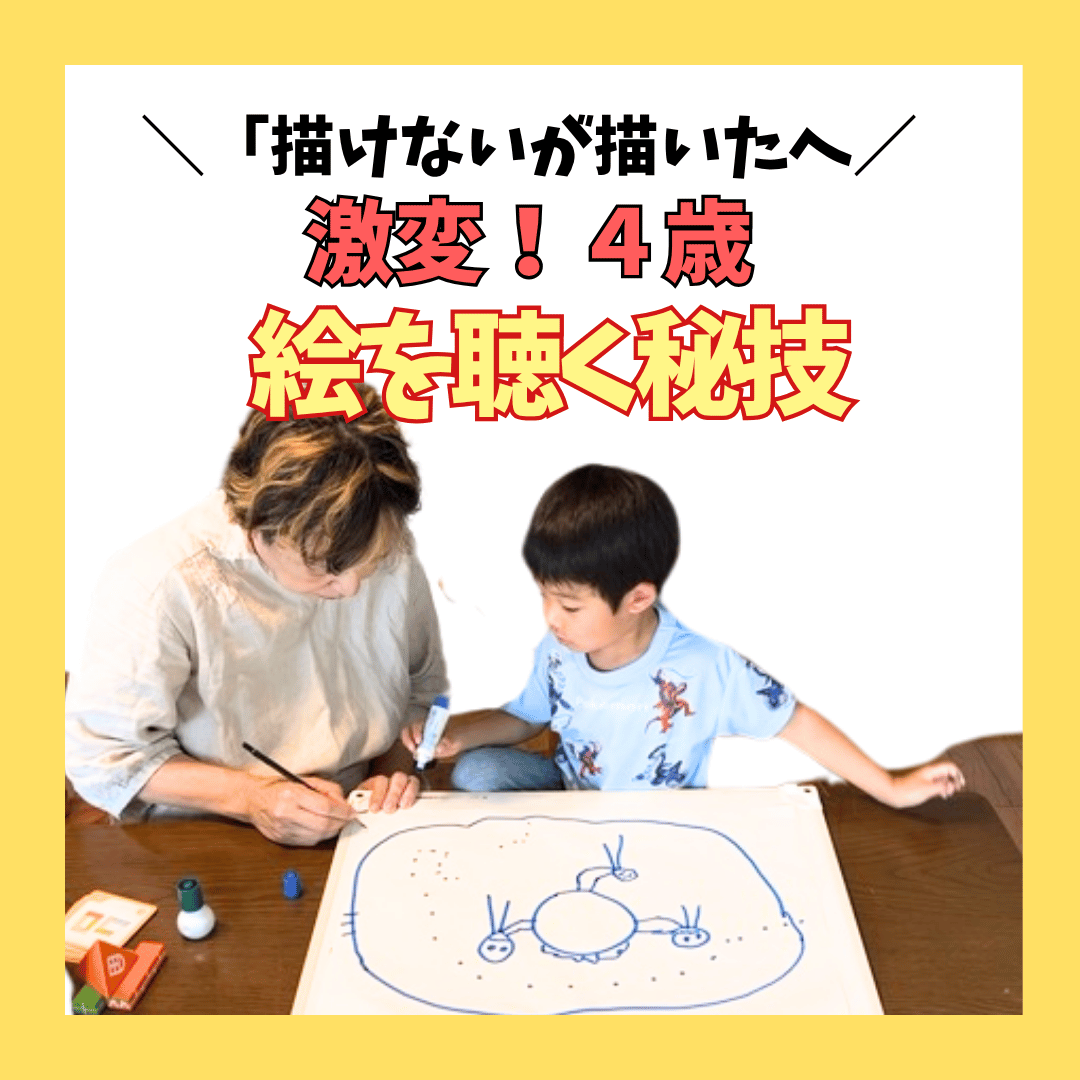

明日から使える!子どもの絵の読み解き方とことばがけのコツ

子どもの描く絵には、感情や考え、成長のヒントがたくさん詰まっています。この記事では、保育現場で役立つ「子どもの絵の読み解き方」と「適切なことばがけ」のポイントをわかりやすく解説!描画活動を通じて子どもたちとの信頼関係を深め、自己表現を引き出すスキルを身につけましょう。明日からすぐに実践できる具体的なアドバイスも満載です!

子どもの絵を通じた心の理解

なぜ絵を「聴く」ことが大切なのか

子どもの絵は単なる落書きや作品ではありません。それは子どもの心を映し出す鏡であり、言葉では表現できない思いや感情を伝えるメッセージなのです。「絵を聴く」とは、そんな子どもたちの心の声に耳を傾けることです。

子どもの絵から読み取れるサイン

・色の選択:その時の感情状態

・描く位置:自己肯定感や他者との関係性

・大きさ:物事への関心度や重要性

これらのサインを、見逃さず年齢ごとの発達を踏まえて、描画活動を楽しみましょう。

・勉強会・研修会をお考えの方はお問い合わせください。

年齢別・効果的な声かけの具体例

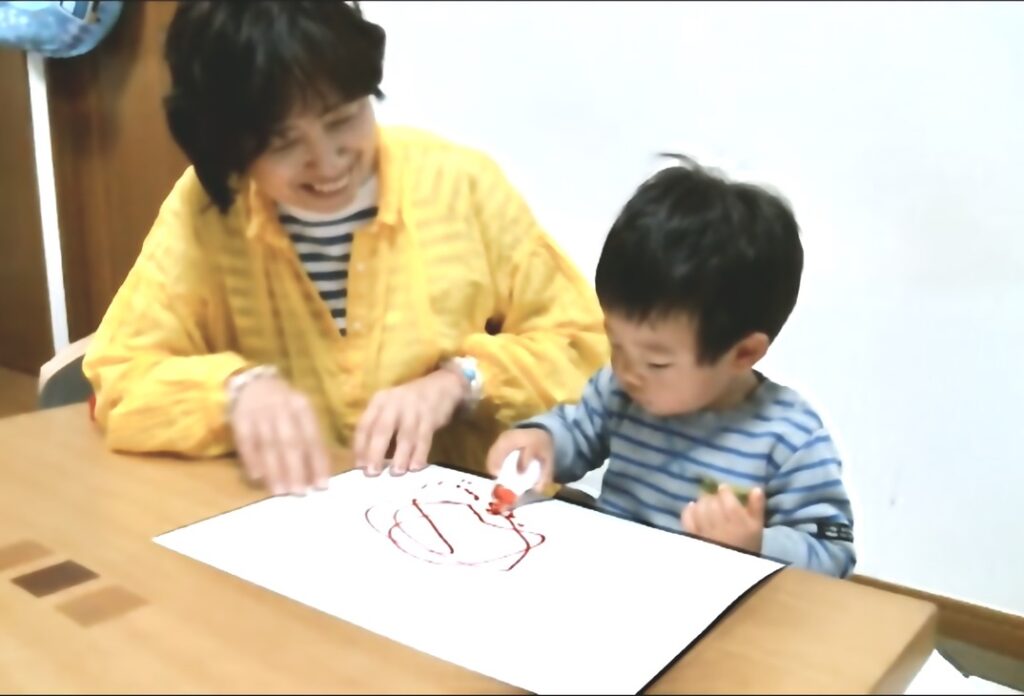

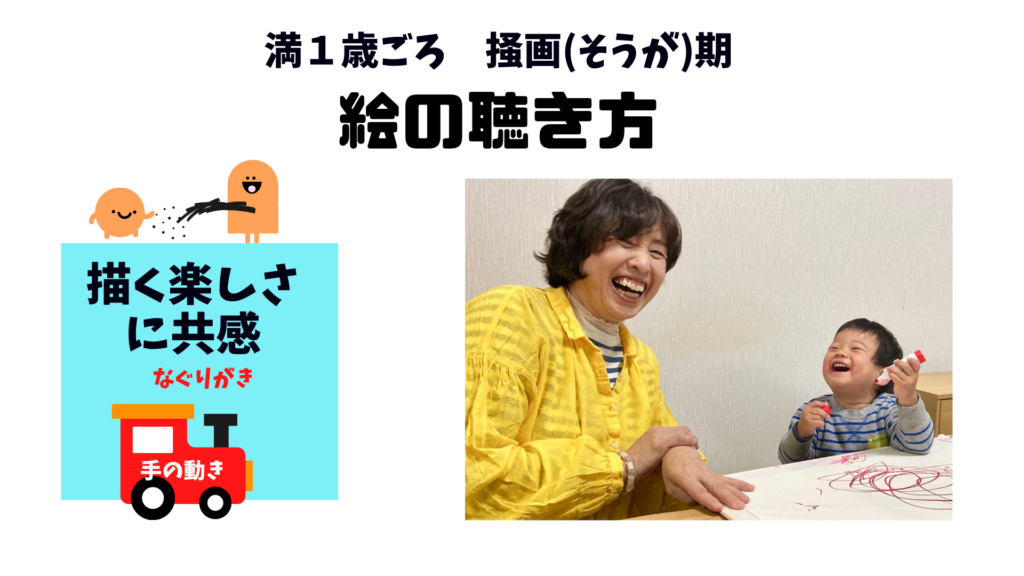

1-2歳児へのことばがけ

この時期は感覚的な描画を楽しむ段階です。

1歳ごろのはじめてのお絵描きでは、オノマトペを使って笑顔で話しかけましょう。

実況中継のように、状況を伝えるのもいいですね。

・「じーじー、かきかきたのしいね」「すごい!ついたね!」

・「○○ちゃんの線、元気いっぱいだね」

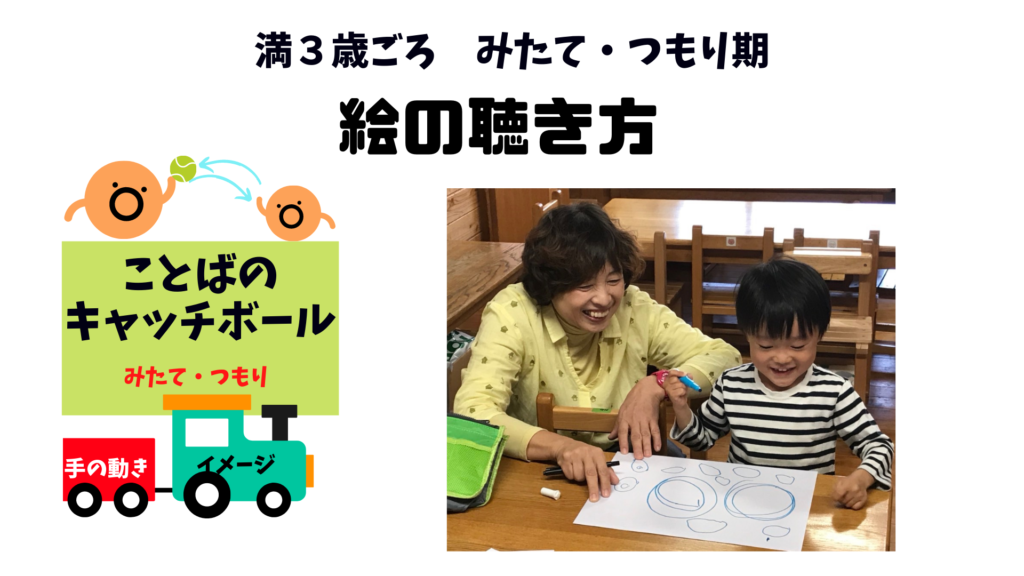

3-4歳児へのことばがけ

イメージを言葉にする時期です。

・「どんな絵を描くのかな?」

・「すごいね!もっと聞かせて!」

5-6歳児へのことばがけ

より具体的な表現が可能になる時期です。

・「ここが特に素敵だね、どうやって思いついたの?」

・「他にも、気が付いたことある?」

もっと詳しいことばがけを知りたい方は、ことばがけ表と絵の聴き方チェックシートが掲載されている「改訂版絵を聴く保育」をお読みください。

描画活動での困りごと解決法

描きたがらない子どもへの対応

- まずは信頼関係を築く

- 小さな成功体験を積み重ねる

- 友だちとの共同描画を取り入れる

すぐに「できた」という子どもへの対応

- 急かさず、ゆっくり取り組める環境作り

- 具体的な質問で興味を引き出す

- 友だちの絵を見る機会を作る

塗りつぶしてしまう子どもへの対応

- 感情の受け止め

- 新しい画用紙の提供

- 描画過程での対話

保育者として意識したい3つのポイント

①受容と共感の姿勢

子どもの表現をまずは受け止めることが最も重要です。「上手・下手」の評価ではなく、その子なりの表現として認めましょう。

②対話を楽しむ心構え

- オープンな質問を心がける

- 子どものペースを尊重する

- 描画中の様子もよく観察する

③記録と振り返り

- 描画時の言葉を記録

- 定期的な作品の観察

- 成長の過程を保護者と共有

明日からできる具体的なアクション

環境づくり

- 描画コーナーの設置

- 適切な画材の準備

- 作品展示スペースの確保

ことばがけの実践

- 「受容」→「共感」→「質問」の順で

- その子に合わせた言葉選び

- 非言語コミュニケーションも大切に

記録方法

- 簡単なメモの活用

- 写真での記録

- 子どもの言葉をそのまま残す

まとめ

子どもの絵を「聴く」ことは、単なる技術ではありません。それは子どもの心に寄り添い、共に成長していく大切な時間です。明日からの保育に、ここで紹介したことばがけや対応を少しずつ取り入れてみてください。子どもたちの新たな一面に出会えるはずです。

また、保育者自身が絵に苦手意識を持っている場合でも心配ありません。大切なのは「上手に描けること」ではなく、「心を聴くこと」だからです。子どもたちと一緒に、描画活動を通じた心の対話を楽しんでいきましょう。

わからないことや、相談は公式LINE、オンラインサロンでお気軽に🌼

公式LINE登録で、プレゼント🎁希望とメッセージしてくれた方

⭐️東京都庁のHPにも掲載子どもの発達と絵の発達がまるごとわかるシートプレゼント🎁配布中!

.png)